初代校長・新渡戸稲造の理念を受け継ぐ新渡戸文化(にとべぶんか)中学校。生徒の自主性を重んじ、毎週水曜日を一日中探究活動にするなど生徒自らで学ぶ場を創り出しています。キーワードは「余白」。その独自の教育を、るるぶKids編集部が学校インフルエンサーのがくパパと共に取材しました。

- 新渡戸文化中学校の基本情報

- └ 入試情報(2026年度)

- 新渡戸文化中学校はズバリどんな学校?

- └ 毎週水曜は「探究」の日

- └ どんな子が向いている?

- 新渡戸文化中学校に伺う「面倒見の良さ」とは?

- └ 生徒が安心して失敗できる温かさ

- └「余白の時間」で自分に出会う

- 生徒の「やりたい!」を形にする独自プログラム

- └ 心ゆくまで探究「クロスカリキュラム」

- └ 修学旅行も体験型「スタディツアー」

- └ 地域と連携した「学校の外の教室」

- 生徒たちが夢中になる魅力的な施設

- └ 世界初!学校内VIVISTOP(ビビストップ)

- └ NITOBE THEATER

- └ ライブラリーラウンジ

- 先生がお伝えする、学校選びのアドバイス

- 保護者へのメッセージ

著者:がくパパ

著者:がくパパ

「偏差値だけで学校を選ばない」をモットーに首都圏の中学受験校100校以上を独自に調査し中学受験校を分かりやすく解説しているインスタグラムを運営中。学校が好きすぎて、私立校の講師も経験した学校ヲタク。今は3児(5歳・2歳・1歳)のパパ。

≫ がくパパInstagram

新渡戸文化中学校の基本情報

新渡戸文化中学校は、東京都中野区にある男女共学の中高一貫校。1927年創立の伝統校でありながら、革新的な教育プログラムが特徴です。例えば修学旅行に代わる「スタディツアー」は、生徒自身が目的地を選び、かつ複数回にわたって旅をするという類をみないもの。2024年のグッドデザイン賞経済産業大臣賞を受賞し、教育界内外から注目を集めている学校です。

| 住所 | 東京都中野区本町6-38-1 |

|---|---|

| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「東高円寺駅」徒歩5~6分、JR中央線「中野駅」徒歩約15分 |

| 生徒数 | 473人(中学校148名、高校325名 ) |

| 中高一貫校 タイプ |

中高一貫(高校募集有り、100名) |

| コース | 中学ではコース選択なし。高校では探究進学コース・美術コース・フードデザインコースに分かれる |

| 学校説明会 | あり。完全予約制(公式サイト上で案内) |

| 文化祭 | 新渡戸祭(一般公開あり) |

| 土曜授業 | あり(午前中 中学3時間・高校4時間授業) |

| クラブ活動 | 剣道部・卓球部・ダンス部・バスケ部・美術部・軽音楽部(基本週2〜3回) |

| URL |

入試情報

4つの入試タイプがあります。特徴的なのは自分の好きなことに対してプレゼンを行う「マイ探究入試」や、毎年テーマの異なるグループワークを実施する「グループワーク入試」。その他のタイプも面接を重視し、生徒と学校のマッチングを大切にしています。

- 受験科目:

・教科選択型入試…国算理社から2教科選択+面接

・2科入試…国算+面接

・グループワーク入試…グループワーク+作文(グループワークで対話した内容や自分の考えについての作文)

・マイ探究入試…プレゼン(※)+口頭試問

※自分の好きなことや興味のあることに関する探究のアピール動画を事前に提出。当日は、その動画に関するプレゼンや口頭試問を実施 - その他:帰国枠あり(小論文+面接)

新渡戸文化中学校とはズバリどんな学校?

毎週水曜は「探究」の日

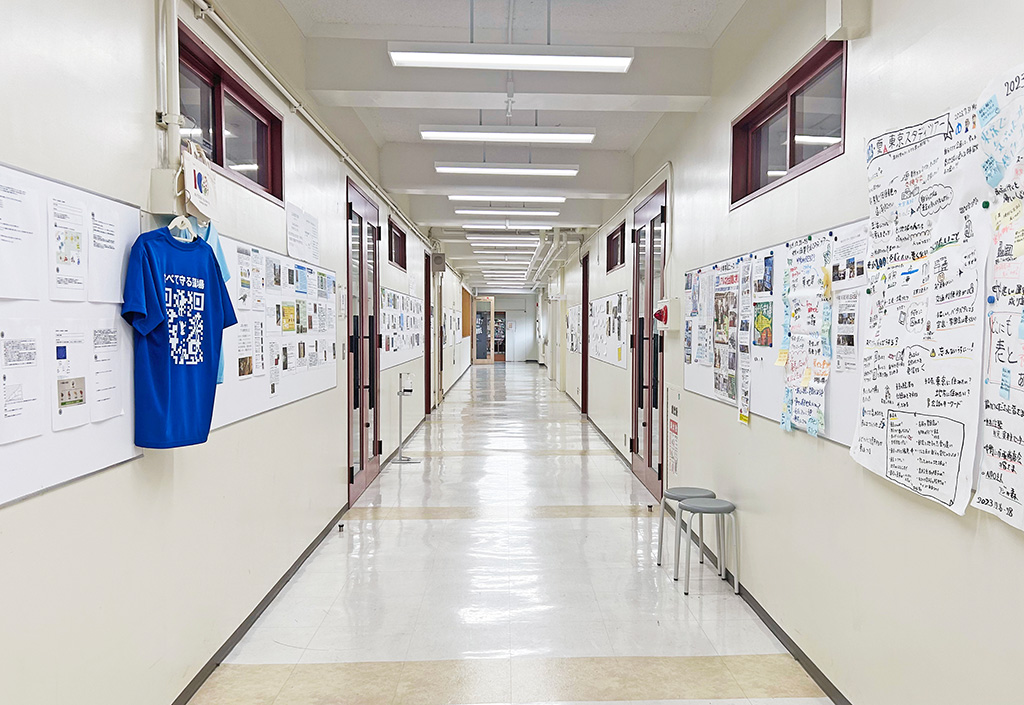

びっしりと生徒たちのクリエーションが貼られた廊下。見ているだけで楽しい

るるぶKids編集部が取材にいった日は、丸一日かけて探究学習をする「クロスカリキュラム」の日。新渡戸文化中のなかでも特に重要視されている独創的なカリキュラムのひとつで、毎週水曜日に行われています。

教科やクラス、学年の枠をも超えて、自分の興味があるラボに所属し、時間をたっぷりと使ってとことん探究できる日が毎週実施されているのです。

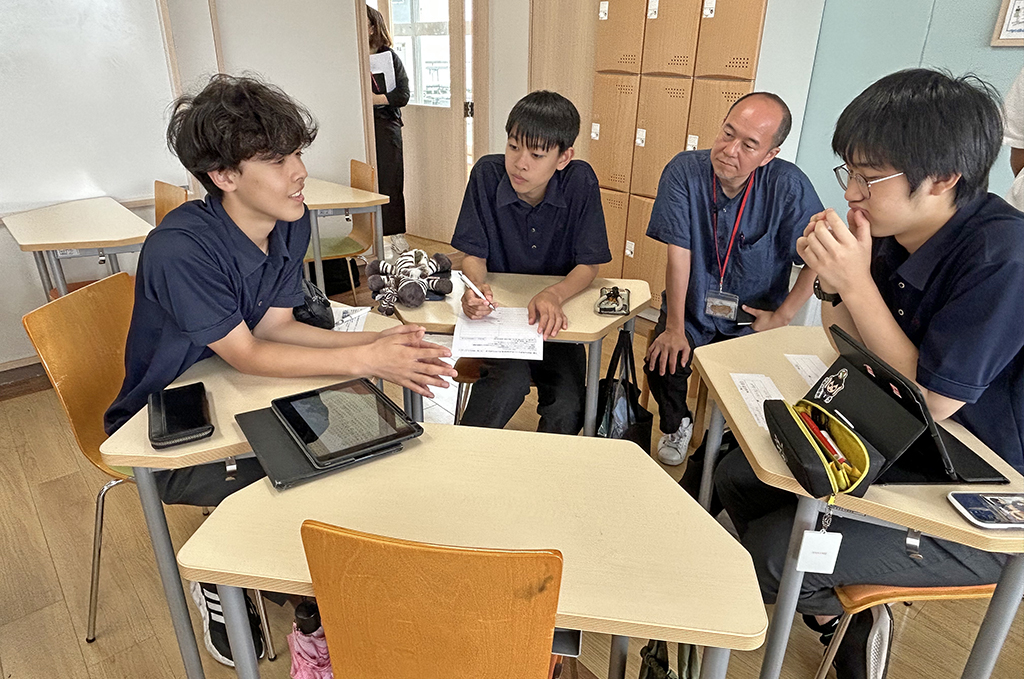

ラボ活動中の中学生6人グループ。企業共創がテーマで、十数社に取材の申込を行ったのだそう

どのラボ、どのチームも、自由闊達な雰囲気でにぎやかなことに驚かされます。校内を取材する私たちにも興味を示し、近寄ってきては自分の探究テーマを力強く話してくれる生徒の多いこと!

「戦争の是非」をテーマにしている中学1年生。世間の物差しとは違う目線で考えていました

どの生徒も、自分なりの言葉で積極的に「伝えよう」とすることに加え、なにより、とても楽しそう!どの子も目がキラキラとしています。学校を案内してくれた広報部長の奥津先生にそう伝えると、以下のように返ってきました。

「生徒たちが自分の言葉で語れるのは、(学園が)『好き』から始まる学びを大切にしているからです」

ラボのテーマは、生徒たちに「どんなことをやりたい?」とアンケートを取り、その声をもとに設計されているのだそう。自分がやりたいことだから、人に伝えたくなり、自然と言葉が出てくる。子どもたちが積極的に楽しそうに取り組む様子は、「生徒を起点」にし、生徒ひとりひとりを主語とする新渡戸文化中の風土によるものだと感じます。

また、クラスや学年を超えた活動であること、毎週、丸一日をかけて没頭できるカリキュラムだからこそ、幅広い視点や意見、定型にとらわれない物の見方が育まれる様子が、どの教室からも伝わってきました。

どんな子が向いている?

このクロスカリキュラムに代表されるように、新渡戸文化中は、自分が興味を持っていること、好きなことに対してとことん追求できる学校です。

高校から入学した生徒のなかには「中学時代はいくらがんばっても成果に繋がらなくて自信を失っていたけど、この学園に来てから自信を取り戻した」と話す子もいるのだそう。

教科書や常識の枠にとらわれない自由な視点や発想をもち、自分の「好き」を持っている子はぴったりです。

新渡戸文化中学校に伺う「面倒見の良さ」とは?

生徒たちが輪になって、外部講師を交えて自分のプロジェクトを発表中

近年の中学受験や学校選びでよく聞かれる「面倒見の良さ」ということについて、奥津先生にたずねてみました。

生徒が安心して失敗できる温かさ

「手取り足取り面倒を見る、ということはしません。そうではなく、自分でやってみようと思える機会を作ったり、進むべき方向に迷ったら『今どうなっているのか』とあえて立ち止まらせたり。生徒が自分で考え、答えを見つけていくサポートしています」

新渡戸文化中が大事にしているのは「学びを見守る姿勢」。そしてなにより「生徒が安心して失敗できる環境」だと話します。

「手取り足取りの指導では、生徒は『先生が言ったのにできない』と他責的になってしまいます。でも、自分で決めて失敗すれば、人のせいにしません。生徒が委縮せずに、何度でもチャレンジできる環境づくりがわたしたちの役割です」

取材中、生徒が先生たちのもとに自然と寄ってきては自由に会話をしている場面に多く出会いました。子どもたちにとって先生方は「何を話しても聞いてくれる、受け止めてくれる」安心基地かのよう。生徒ひとりひとりを常に見守り、安心できる環境づくりの徹底は、究極の面倒見の良さといえるのかもしれません。

「余白の時間」で自分に出会う

遺伝子組み換えなど高度な実験もおこなえるLaboratory

「正直に言うと、何もしない子もいます」と奥津先生は笑顔で話します。

「今の子どもたちは常に『何かをしなければ』というプレッシャーにさらされています。だからこそ、何もしない余白の時間を作ることを大切にしています。余白があることで本当にやりたいことが見えて、火がつくと自走していくのです」

この「余白の時間」も新渡戸文化中の特長のひとつ。生徒が自分の個性や可能性と向き合い、のびのびと自分らしく学校生活を送るために価値ある時間だと話します。

生徒の「やりたい!」を形にする独自プログラム

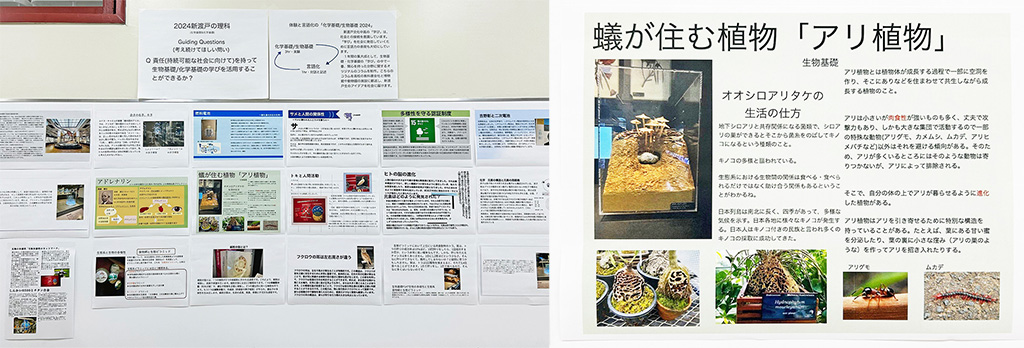

化学・生物の授業では年度の最後にオリジナルコラムを作成

初代校長・新渡戸稲造が残した言葉に「自分が生まれてから死に至るまで、周囲の人が少しでも良くなれば、それで生まれた甲斐があります」というものがあります。

新渡戸文化中学校は、この言葉を現代的に解釈し「Happiness Creator(しあわせ創造者)」の育成を最上位目標に掲げています。

ユニークで教科書の枠にとらわれない学びを大切にしているこの中学校の教育システムのなかでも、特に象徴的なのが、先述した「クロスカリキュラム」と、生徒自身が行き先を選ぶ「スタディツアー」です。

心ゆくまで探究「クロスカリキュラム」

実験教室を開くためのラボ。三面鏡を作成中

週6日の学校活動のうち、毎週水曜日は丸一日(8時30分〜14時10分)探究活動に充てられます。中学生は、興味関心に応じたラボに所属します。各自の探究テーマは自由。やりたいことを突き詰める場です。

- ありかたラボ(思ったことが伝わらないことや、みんなで組織を作る方法を探究)

- 演劇ラボ(「他者とともに創る」を大切に、脚本をはじめとして1から演劇作り)

- 旅ラボ(テーマに基づき、自分たちなりの旅行プランを計画)

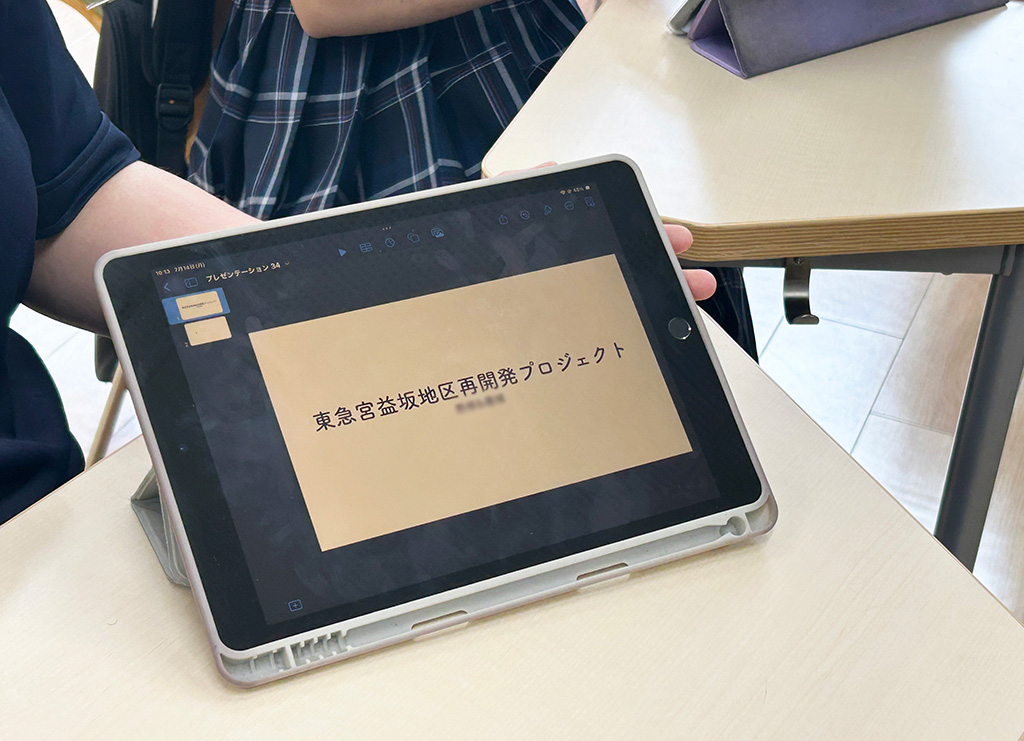

- 中高融合ゼミ-企業共創(SDGsなどを意識している企業と連携してワークショップや製品開発を目指す)

現在活動中のラボの例(全部で10ラボ)

高校生になると個人探究に移行し、現在130以上のプロジェクトが同時進行しています。放課後や昼休みにも活動は続き、授業と課外活動の境界が曖昧になるほど熱中する生徒も多数いるそうです。

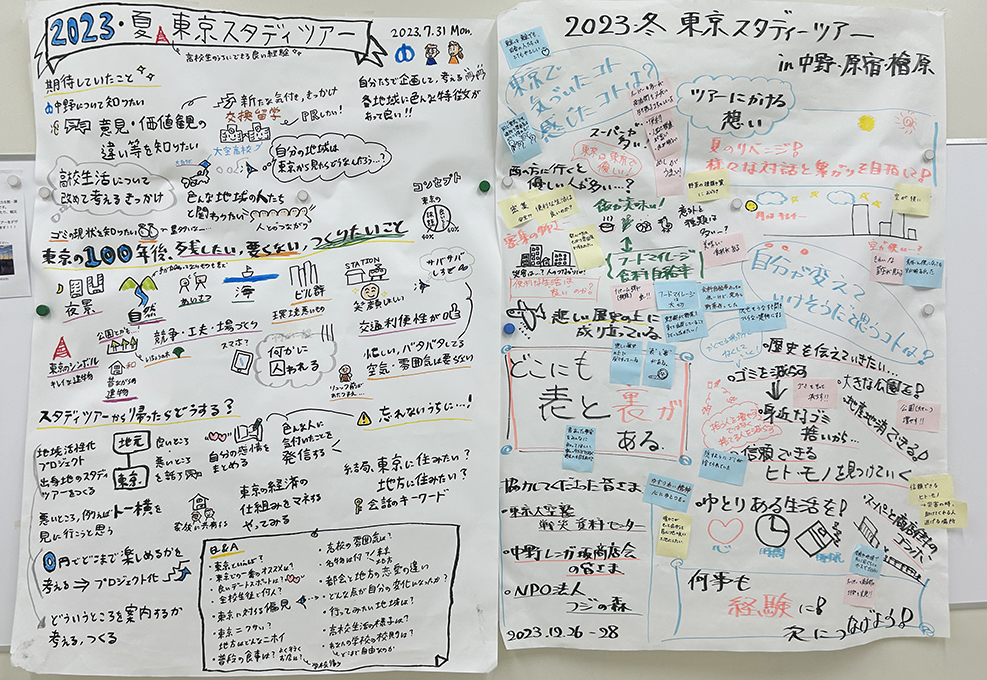

修学旅行も体験型「スタディツアー」

通常の修学旅行に代わり、年数回、少人数で実施される「スタディツアー」。中学3年間で3回、高校でも2~4回と、6年間で5回以上の機会があります。

スタディツアーのポスター。6年間で5回以上の機会があり、行き先は生徒自身が選択

生徒自身が行き先を選び、夜明け前の漁船乗船や農家での農業体験など、日常を超えた体験を積みます。何度も同じ場所に行って地域と関係を築き、その土地の企業と商品開発の一部に携わった例も!

この革新的な取り組みは2024年度グッドデザイン賞金賞(経済産業大臣賞)を受賞し、教育界はもちろんのこと、産業界からも高い評価を得ています。

地域と連携した「学校の外の教室」

お寺で行われた授業。生徒たちもいつも以上に真剣

「教室だけじゃ足りない」をキーワードに、ときに地域の公民館やお寺も教室として活用。学校と地域の関係性が、新たな学びの場を生み出しています。

特にお寺での授業では、「普段メモを取らない生徒が熱心にメモを取る姿に驚いた」というエピソードも。環境が変わることで、生徒の新たな一面が引き出されています。

生徒たちが夢中になる魅力的な施設

新渡戸文化中学校には、生徒の創造性と主体性を育む独自の施設や場が充実しています。その一部をご紹介!

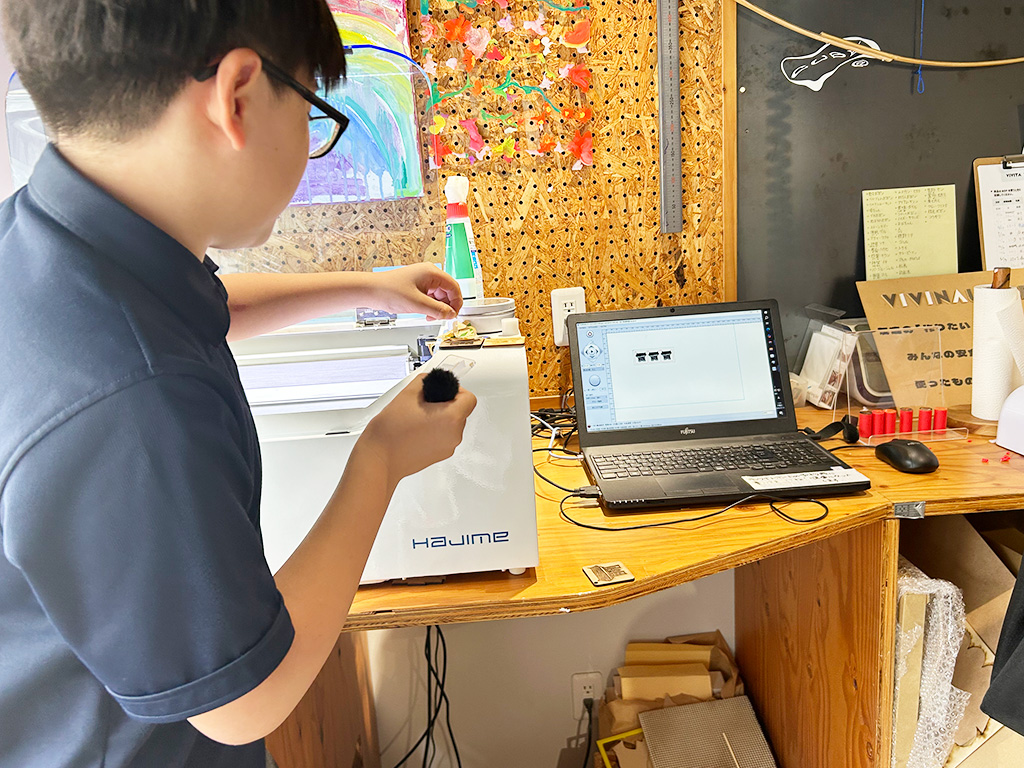

世界初!学校内VIVISTOP(ビビストップ)

3Dプリンターなど最新機器が揃い、アイデアを即座に形にできる

VIVISTOPとは、子どもたちの好奇心や創造性を育むクリエイティブフィールドのこと。クラフトツールやデジタル機器などが揃い「やりたい」と思う気持ちのまま何かを試したりつくったりできる場所です。新渡戸文化中にあるのは、世界初の学校内設置VIVISTOPなのです。

エアブラシ塗装のできるスペース

ラボ活動などで利用できるのはもちろん、放課後にもふらっと訪れてもOK。たくさんの生徒たちが、いろいろなものを作ったり話し合ったり、いつでも賑わっています。

NITOBE THEATER

一般的には「視聴覚室」となる場所ですが、この学園ではアウトプットする機会が多いので、椅子なども本格的。壁一面の大スクリーンを使い、仲間や大人たちに向けたプレゼンテーションができます。

遊び心が効いたNITOBE THEATERの入口

まるでレッドカーペットのような彩色が施された階段と、電飾文字がお出迎え!プレゼンをするのも聴くのも、楽しくなりそう。

ライブラリーラウンジ

図書室の横にある、明るく落ち着いた雰囲気のラウンジ。放課後やラボ活動などで利用することができます。

先生がお伝えする、学校選びのアドバイス

ブランディングデザインチーフの奥津先生

中学受験は親子にとって大きな決断です。奥津先生に、学校選びで大切にすべきポイントを伺いました。

「偏差値や大学進学実績も大切ですが、それ以上にお子さんとの相性、マッチングが重要です。説明会やオープンキャンパスに出かけて、ぜひお子さんの表情を観察してください」

親に手を引っ張られて渋々と訪れた生徒が、説明会後には『私はここに入るから!』と言って帰ったこともあったそう。子ども自身が直感的な反応を大切したいですね。

保護者へのメッセージ

副校長の山藤先生

副校長の山藤先生からは、こんなメッセージをいただきました。

「普段から、お子さんが『これやってみたい』と言ったら、心で無理と思っても『どうやろうか』と一緒に考えてあげてください。物理的に無理なことでも、どうやったらできるか、選択肢を提示してあげることが大切です」

子どもたちが積極的に好きなこと、やりたいことをトコトン突き詰めることができる新渡戸文化中学校。生徒がいろいろなことに取り組んで、安心してたくさん失敗できる。そんな環境でぐんぐん個性を伸ばす生徒たちの姿が印象的でした。

ぜひ気になったら、学校説明会などに足を運んでみてください。

<がくパパの取材コメント>

新渡戸文化中学校の取材で最も印象的だったのは、「余白」を教育の重要な要素として位置づけている点です。効率や成果を急ぐのではなく、生徒一人ひとりの成長速度を尊重する姿勢は、現代の教育に必要な視点だと感じました。自分のペースで成長してほしい、個性を大切にしたいと考えているなら、ぜひ一度訪問してみてください。説明会でのお子さんの表情が、最良の判断材料になるはずです。