日本屈指のトップ進学校である開成中学・高校(東京・荒川区)の文化祭を、るるぶKids編集部がインフルエンサーのがくパパと共に取材!生徒運営ですべて作りあげるという「開成祭」は、まさに開成生の知と探究の宝庫!この2日間の行事に、開成ならではの自由の本質を知ることもできます。受験の有無を問わず、来場者の知的好奇心をも刺激する楽しいイベントです。来年の文化祭訪問の参考にもどうぞ。

開成の文化祭の基本情報

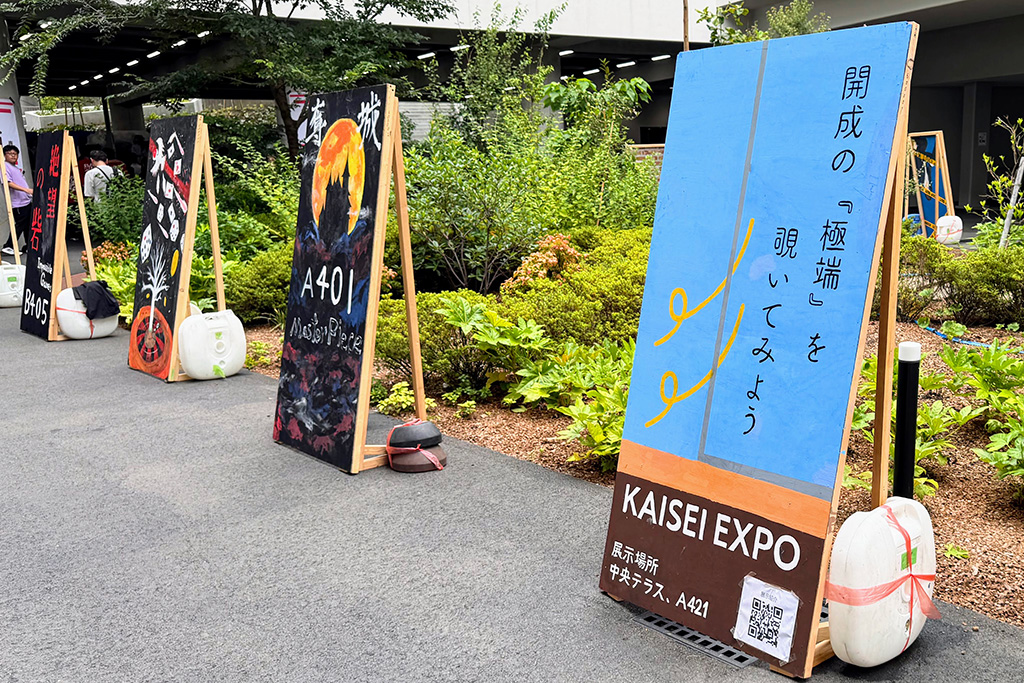

各参加団体の個性あふれる看板

開成学園の最寄り駅である西日暮里駅を降りると、すでに多くの人の流れがあり、校舎までスムーズに到着。鮮やかなブルーの会場門をくぐれば、各参加団体の多様な看板と、開成生たちの賑やかな誘導の声が来場者をお出迎え。お祭りムード一色です!

開成生といえば、言わずもがなの日本のトップクラスの頭脳集団。そんな先入観を軽やかに打ち破る活気にワクワクします。

「開成祭」は例年9月の土日開催

初日の開場まもない時間帯の様子。すでに多くの来場者が!

開成中学・高校の文化祭は例年9月の土日開催。第3週に行われることが多いそうで、2025年は9月20・21日に「154th開成祭」を実施。今年は入場規制がなく、3.3万人もの来場者が訪れる盛況ぶりでした。

すべて生徒運営で作り上げる!

文準の手形は、154th開成祭のテーマ「Sparklers」を表しているかのよう

開成学園は、文化祭・運動会・学年旅行といった学校行事をすべて生徒たちが作り上げているのが特徴です。「開成生の生活は、学校行事を中心に動いている」といっても過言ではないほど、入学直後から行事に熱を注ぐ日々がスタートします。

文化祭は、文化祭準備委員(文準)と呼ばれる生徒たちが主体となり、一年の月日をかけて企画から運営までのすべてを担い、当日を迎えました。

会場内に満ちあふれる熱気は、生徒たちがありったけの情熱を込めた大イベントあるがゆえ、と納得!

文化祭に必要なもちもの

食堂で食べられるカツカレー

文化祭においては全会場土足OK。スリッパなどの室内履きは必要ありません。

また、2025年は予約や招待券はなしで入場ができました。

会場内は、9月下旬はまだ暑さが残る気候なうえ、人混みもあり熱気は上々。学内に飲食販売や飲み物の自販機はありますが、混雑することもあるので、水分補給の準備をしておくと安心です。

数字で見る!開成祭のスケール

校庭でも焼きそばなどの軽食を販売

日本でもっとも多くの東大合格者を出すことで知られる開成学園ですが、文化祭の数字で見ても日本のトップクラスといってよいスケールです。

文化祭準備委員は約1200人!

開成では、文化祭準備委員を略して「文準(ぶんじゅん)」と呼ぶのが通例。文準は、なんと約1200人という規模!在籍する中1〜高2生の約7割が文化祭準委員会に参加しています。

参団は70団体、来場者は延べ4万人

子どもたちが握手を求めていた将棋部の呼び込み

文化祭の常設企画や公演などを企画・運営している団体を「参加団体」、略して参団(さんだん)と呼ぶのも開成流。クラス出展のほか、部活や同好会、有志団体による参団があり、その数なんと70団体!

多種多様な参団企画があるので、来場者は年齢を問わず、幅広く楽しむことできます。

開成生と勝負!来場者の知的好奇心を刺激

実際にそれぞれの参団企画を訪ねた様子をレポートします!

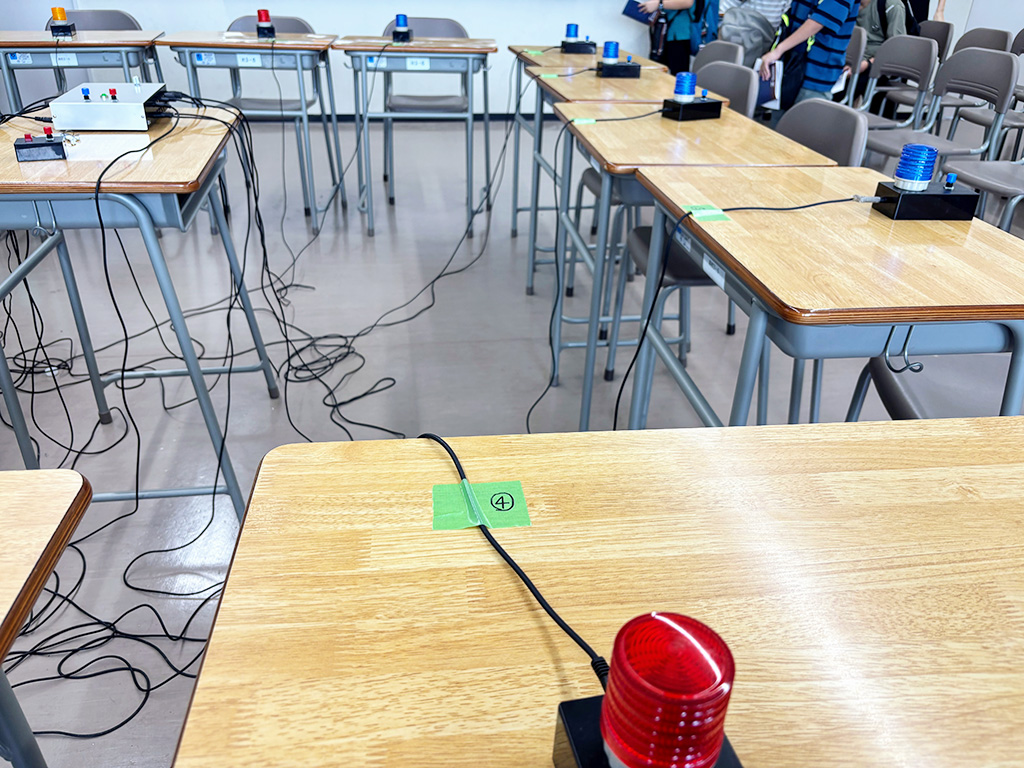

クイズ研究会

全国高校生クイズで優勝経験もある開成クイズ研。輝かしい優勝トロフィも飾られています。

早押しボタンは実際の高校生クイズと同等のものを再現。開成生が考えたクイズに、多くの小学生たちが真剣なまなざしで早押し対決に挑んでいました。

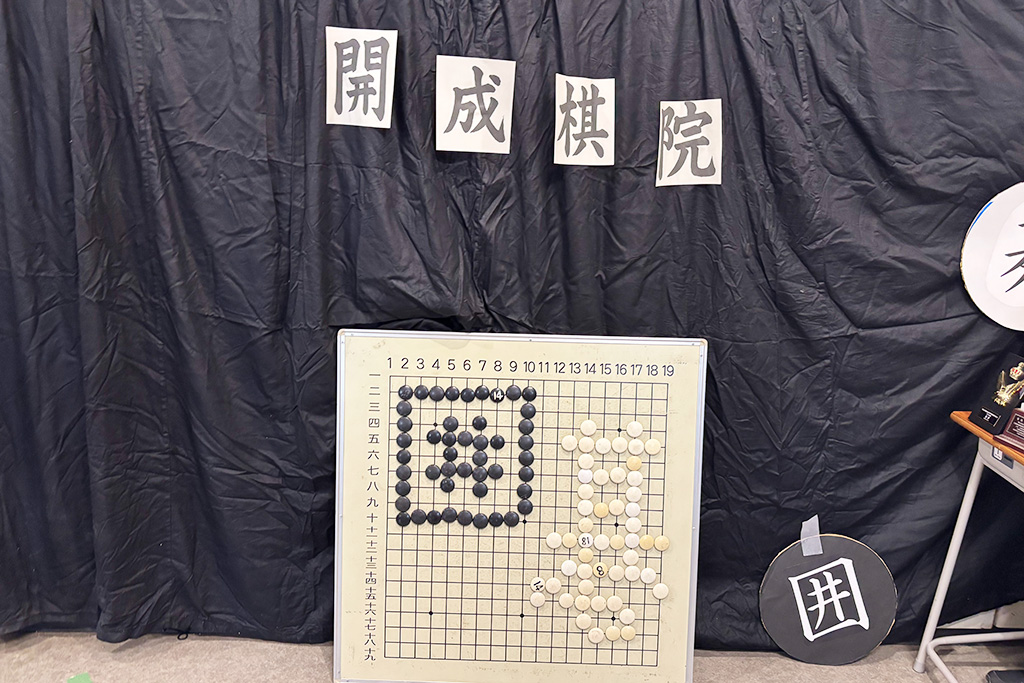

開成棋院

囲碁部による開成棋院は、全国大会出場者とも対局できるとあって、行列ができていた人気参団のひとつ。

教室内は、開成生に挑む子どもから年配者までがずらり。初心者でも上級者でも、レベルに合わせて対応してくれます。

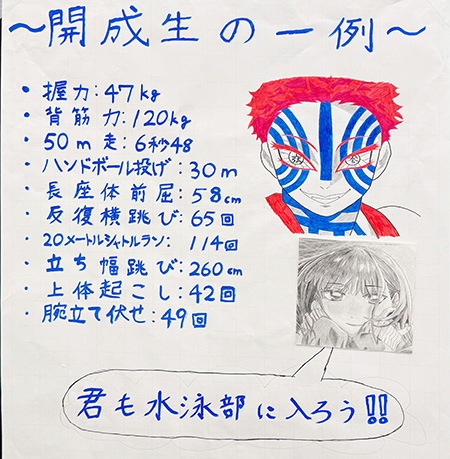

水泳部

色鮮やかな看板に思わず吸い寄せられたのは、水泳部のブース。開成史上初のインターハイ出場を成し遂げた競泳メドレーリレーチームのメンバーもお出迎え!

文武両道を体現する開成生が、来場者の体力測定を実施。開成生の記録に勝てるかな?

開成生の探究の沼にようこそ

開成生の探究心は底知らず。これぞ探究の沼!ともいえる企画も目白押しでした。

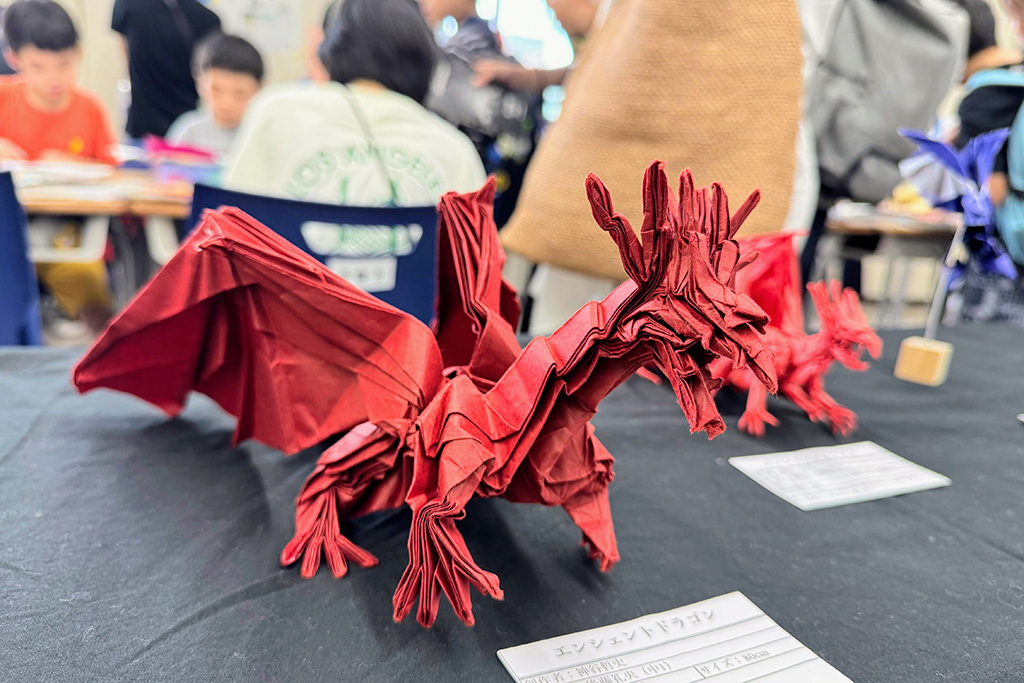

折り紙研究部

開成祭の名物としても名高い、大人気の折り紙研究部。

たった一枚の紙で生み出す精密さと、今にも動き出しそうな迫力に感心しきり!

もはや折り紙で作れないものはない?!という程、さまざまな力作が展示。来場者は折り紙で作った「合格カエル」をもらえるとあって、子どもたちの行列が見られました。

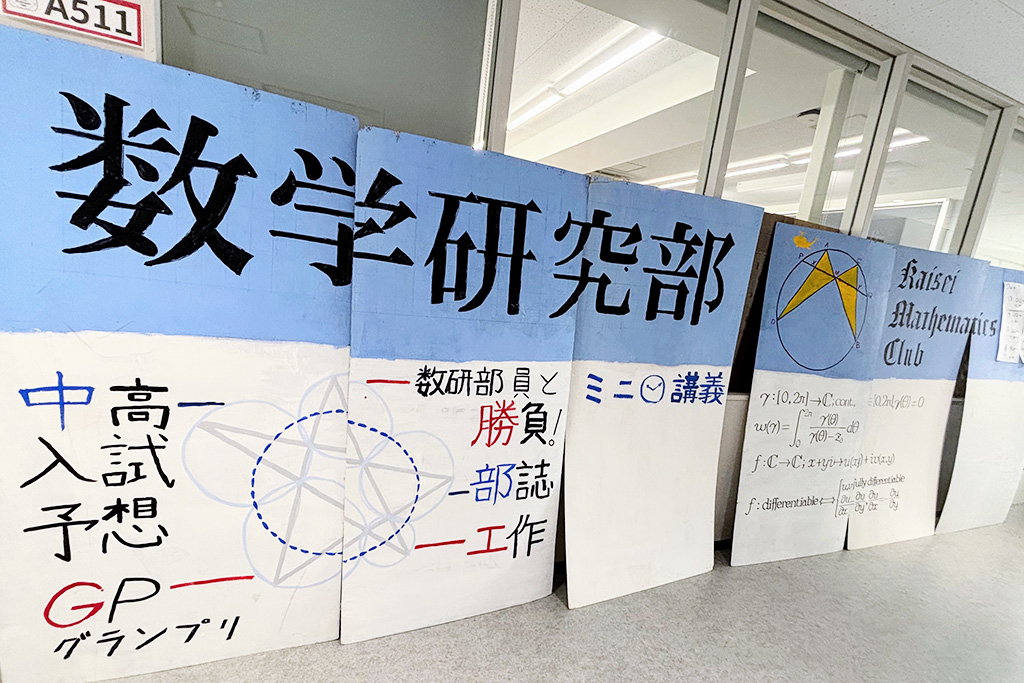

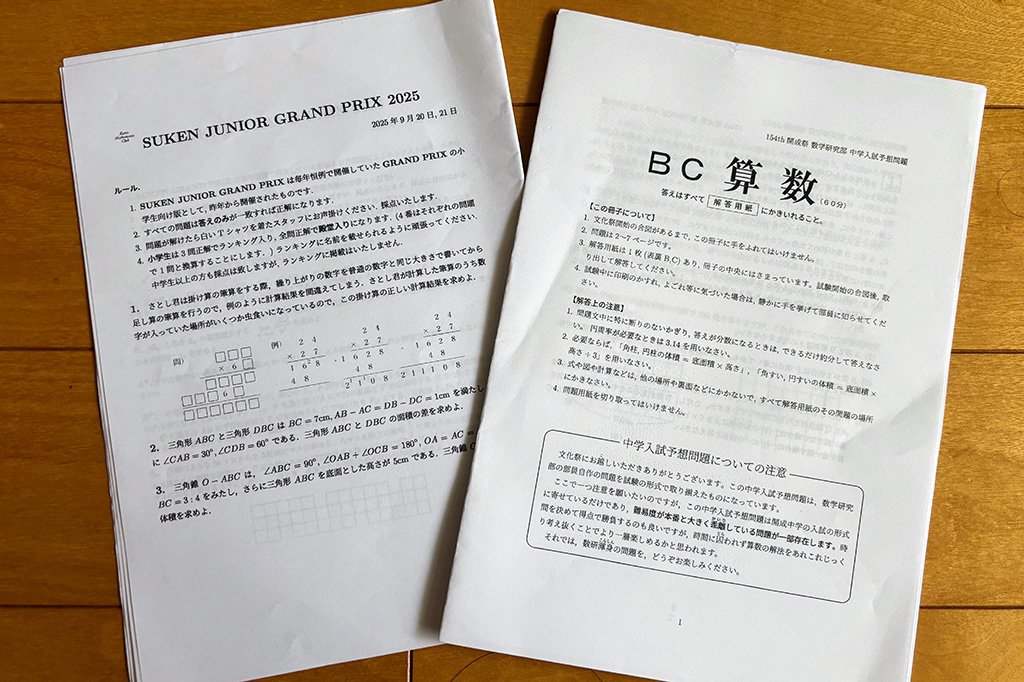

数学研究部

日本屈指の数学脳が集まると言ってもよい(?)数学研究部では、難問に取り組む親子の姿がいっぱい!

開成生が作った算数の入試予想問題も配布。問題文からして難しい印象ですが、数研部員たちのイキイキとした姿に触れると、こんな問題が解けるようになりたい、解けたら楽しそう!と思えてきます。

パズル研究部

こちらも数研部と並んで親子で賑わっていたブース。開成生からの挑戦状にチャレンジ!と言わんばかりに、大人も子どもも真剣そのもの。頭をめいっぱい動かして考えてみたくなる、知的好奇心がぐんぐん刺激されるーー開成祭にはそんな空気がそこかしこに漂っています

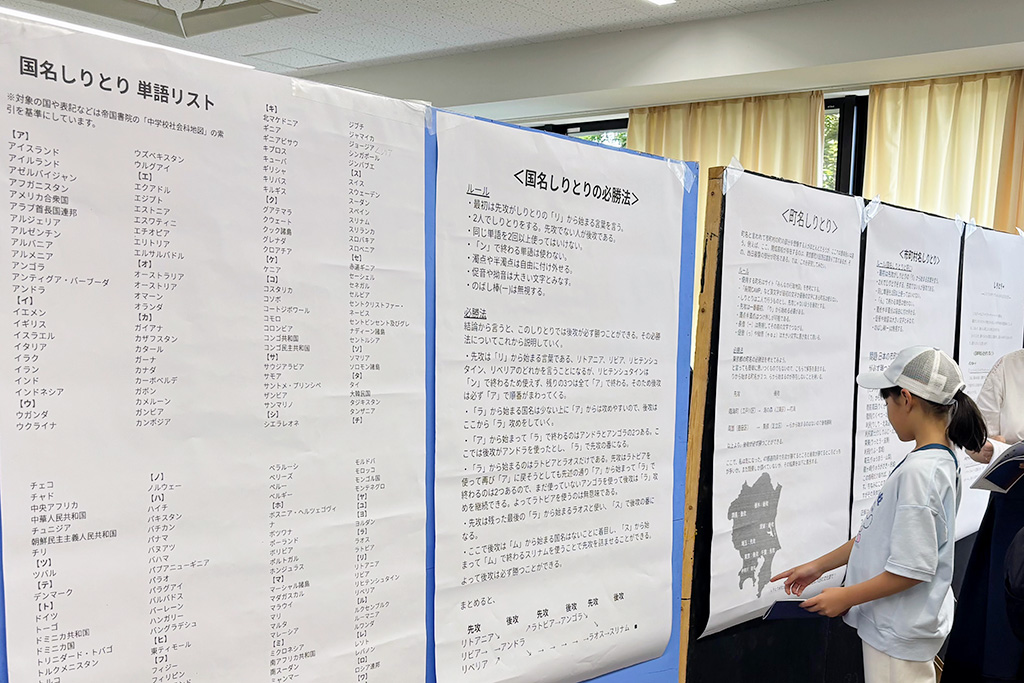

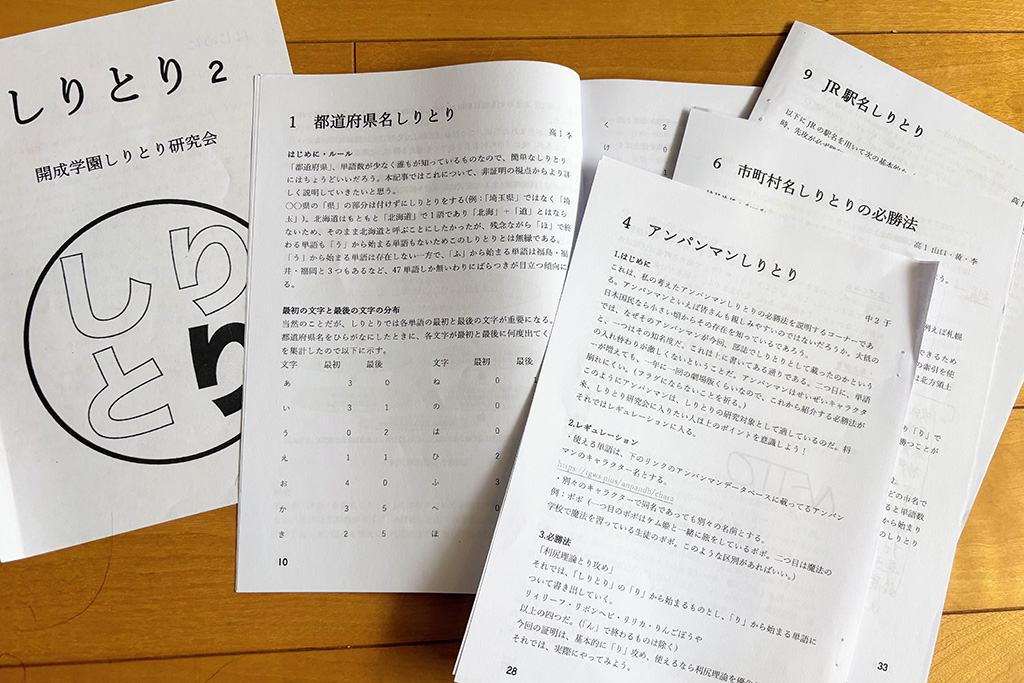

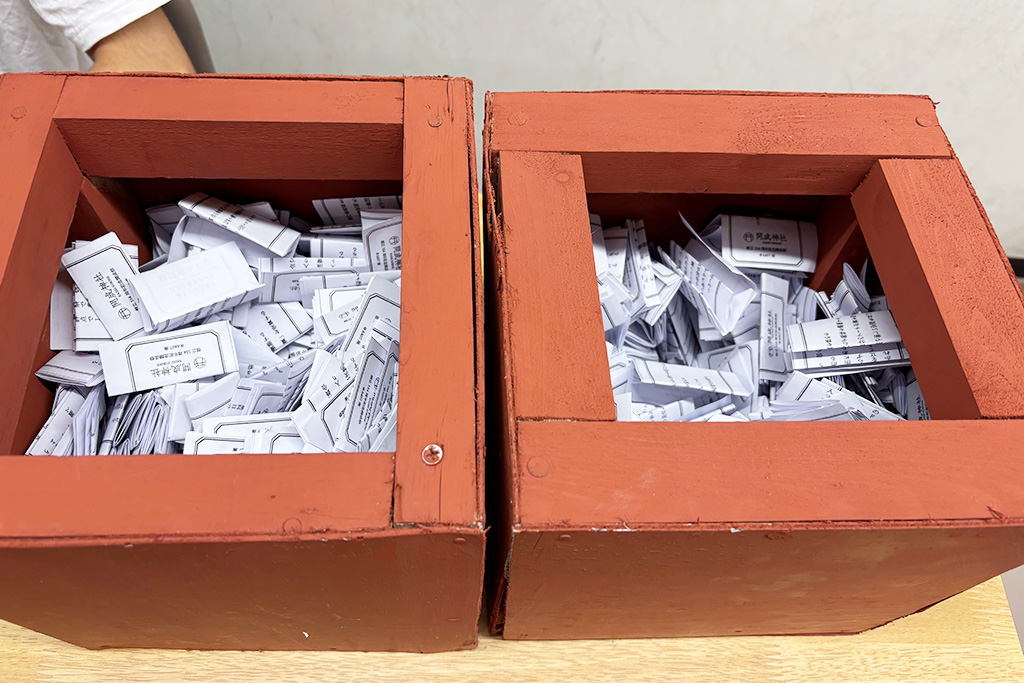

しりとり研究会

地理の期末試験で「国名」が出題されたことをきっかけに「国名しりとり」への探究がはじまったという、実に開成らしいユニークな研究会。しりとりという身近な遊びを、学問的に研究するとこれほどに奥深いとは!

開成生のディープな好奇心が生み出した楽しいしりとりもいっぱい。物知りってかっこいい!来場者の学習欲も刺激されます。

開成神社で合格祈願!

学内に神社を設置し、おみくじや絵馬の奉納もできる開成神社。受験生に大人気のブースです。

現役開成生と直接お話しすることもでき、リアルな開成生活や、受験の体験談も教えてもらうこともできます。

ある生徒さんは「小学校の頃は結構勉強ばかりだったけど、開成に入って解放されました!入学直後から運動会や文化祭と次々に行事があって、忙しいけどすごく楽しい!」と話してくれました。

「開成祭」文準委員長に聞く!舞台裏インタビュー

154th開成祭 文化祭準備委員長の岡田さん

2025年の開成祭で文準委員長を務めた高校2年生の岡田さんに、開成祭の舞台裏と開成生のリアルな日常を聞いてみました。

1200名のリーダーとして大切にしたこと

熱く冷静に、本部でイベント全体に気を配る文準委員たち。

まず、大企業並みの大人数が参画する開成の文化祭準備委員会は、しっかりとした組織体制が組まれているとのこと。

「委員長を頂点に、15の係がそれぞれ独立して動き、各係にはチーフとサブチーフを配置しています。連絡手段はDiscordというアプリを活用し、オンラインとオフラインを使い分けながら情報共有しています」

各係の独立性が高いのも特徴だそう。

「誰もが『最高の文化祭を作る』というゴールにむかって動く。ここさえぶれなければ、それぞれが独立して自由な動きがとれるんです」

もっとも大切にしたのは、密なコミュニケーションと自身の姿勢。

「常に堂々としていることを意識していました。こいつにならついていってもいい!と思ってもらえるように」

迷いや不安を生じさせず、ゴールに向かう気持ちをひとつにさせるーー確固たる覚悟をもって、文準委員長を務めあげたことがうかがえました。

文準トップのリアルな開成生活は?

1200人をまとめあげた岡田さんの、普段の生活も気になります。

「学習との両立は…したいなと思ってはいましたが、これからですね(笑)僕は塾にもまだ通っていなくて」

と本音をさらり。夏休みの1日を聞いてみると、

「朝は7時半起床、9時登校、16時まで文化祭準備。帰宅後は映画を見たり、ギターを弾いたり、筋トレをしたり。勉強もしますけど」

趣味が多く、毎日があっという間なのだと話します。

「実は小学校の時はめっちゃゲーム好きだったんです。でも、開成に入ってからやらなくなりました。他にやりたいことが多すぎて。学校が楽しくて仕方がないからだと思います」

岡田さんを大きく変えたのは、全力投球で行事に取り組む開成の風土でした。

「文化祭は、中1でクラスの企画リーダーになって以降、5年間ずっと関わってきました。開成にはアクティブな先輩や仲間がたくさんいて、一緒になって文化祭を発展させてきたし、自分も文化祭に発展させてもらいました。間違いなく文化祭がなかったら、今の自分はないです」

岡田さんが覚悟をもって青春を費やした文化祭は、数えきれない程の来場者の笑顔で彩られていました。

先生に聞く!開成学園の積極的な「自由」

154th開成祭 文化祭顧問委員長の佐伯先生

開成生は勉強ばっかりしていそう…という世間一般のイメージには「むしろ全く期待に沿えないですよ!」と語る文化祭顧問委員長の佐伯先生にも、直撃インタビューを実施しました。

自由な思考に歯止めをかけない伝統的な文化

まず、生徒が学校行事を自分たちで担うことについて。

「文化祭をはじめとしたどの学校行事でも、生徒たちが計画を作り、それを教員たちに提案してきます。生徒の提案ならすべてがOKというわけではなく、さまざまな事情でできない場合もあります。そこはひとつひとつ、理由をきちんと説明します」

生徒発信で提案し、先生が説明し、また生徒が考える。この積み重ねなのだと話します。

「生徒が自由な考えを提案できる信頼関係。そして、生徒が納得しながら、次を考えるということを大事にしていますね」

開成学園の自由は、校則がないことや勉強を強要されないことではなく、この「主体的な自由」に本質がありそうです。

「たとえ教員にダメ出しされても、彼らは自由なんです。どんな意見も提案も、何度でも持ってきていいよという文化が、開成学園には伝統的にあるのだと思います」

「こうあるべき」がないことの価値

子どもたちが夢中で見入っていた模型部の様子

「開成は、教員に対しても『こうあるべきだ』っていうのが本当にないんです。だから、ある先生がそれ面白いね!と褒めた案でも、他の先生に持っていくとダメに決まってるでしょ!となることもある。だけど、生徒たちはそこでいろいろなことを学んでいくんですね」

先生たちにも上位下達がなく、思ったことを言っていい。他の意見に触れて、途中で意見をかえてもいい。主体的な自由の精神は、生徒だけでなく、学園全体に根付いている伝統的な文化であることが伝わります。

無数の好奇心が共存する、唯一無二の強さ

「世の中の95%の人は『なんでそんなことに労力を割くの』って言うことにも、『これおもしろいじゃん!』と言えるのが開成なんです」

折り紙研究同好会、しりとり研究会など、まさに文化祭はその集大成。

「1学年400人いると、どんなニッチな興味でも1%いれば4人。どんなことでもおもしろそう!きいてみよう!という仲間が見つかる規模感も、この開成の文化を支えているかもしれません。授業を熱心に受ける子もぼーっとしている子も、笑顔で共存しているのが強い。どんな子にも居場所がある学校だと思います」

日本屈指の学力優秀校は、実は成績という価値基準にどこよりも固執しない、どんな個性ものびのびと成長できる学校でした。

がくパパコメント

取材を通じて感じたのは、開成の「自由」は単なる放任ではなく、生徒と教員が本気でぶつかり合い、納得し合いながら作り上げる「積極的な自由」だということ。勉強だけでなく、好きなことに全力投球できる環境があるからこそ、生徒達は自信をもって成長できるのだと思いました。来年の開成祭、ぜひ親子で訪れてみてはいかがでしょうか?

開成中学の情報

| 住所 | 東京都荒川区西日暮里4−2−4 |

|---|---|

| アクセス | JR山手線・地下鉄千代田線西日暮里駅より徒歩2分 |

| 生徒数 | 中学約900名 高校約1200名 |

| 中高一貫 タイプ |

併設型(高校募集あり・約100名) |

| 学校説明会 | 秋に実施(要予約) |

| 土曜授業 | あり |

| 部活動 | 運動部・文化部多数 |

| URL |

入試情報(2026)

- 受験科目:国語・算数・理科・社会

- その他:高校募集もある男子校

※2026年受験の場合

<がくパパのコメント>

開成の文化祭は、まさに「知的好奇心の祭典」でした。勉強ができるだけでなく、自分の「好き」を究めることができる環境がある。そしてそれを認める仲間がいることに感動しました。自分の興味を深く追求したいタイプなら、ぜひ一度文化祭を訪れてみてください。きっと目を輝かせること間違いなしです!