「世界で活躍する理工系人材を育てる」という目標を掲げる芝浦工業大学付属中学校。でも、「理工系」って理系とどう違う?先生が率先して授業を楽しむ、この学校ならではのユニークなプログラムを、るるぶKids編集部が学校インフルエンサーのがくパパと共に取材しました。

著者:がくパパ

著者:がくパパ

「偏差値だけで学校を選ばない」をモットーに首都圏の中学受験校100校以上を独自に調査し中学受験校を分かりやすく解説しているインスタグラムを運営中。学校が好きすぎて、私立校の講師も経験した学校ヲタク。今は3児(5歳・2歳・1歳)のパパ。

≫ がくパパInstagram

芝浦工業大学附属中学校の基本情報

芝浦工大附属中学校の外観

1922年に国鉄職員のための学校として開校された「東京鐵道中学」が前身。2016年までは男子校でしたが、現在は共学化され、女子生徒の受験者も年々増え続けています。

| 住所 | 135-8139 東京都江東区豊洲6-2-7 |

|---|---|

| アクセス | 東京メトロ有楽町線「豊洲駅」より徒歩7分、新交通ゆりかもめ「新豊洲駅」より徒歩1分 |

| 生徒数 | 約1133名(中学校491名、高校642名)※2024年5月現在 |

| 中高一貫校 タイプ |

併設型(高校からの入学者あり) |

| クラス編成 | 中学4クラス |

| 文化祭 | 芝生祭(9月開催・一般公開あり) |

| 土曜授業 | あり(週6日制) |

| 部活動 | 運動部22クラブ/文化部15クラブ(週1〜6日活動) ※高校のみ、中学のみの部活も含める |

| URL |

入試情報

日本語・英語・コンピューター言語という3つの言語教育を授業で取り入れていることから、国算理社の4科入試のうち、国算理の3教科で実施されている「聞いて解く問題(リスニング)」が特徴的です。

- 受験科目:

4科入試(国算理社)※社会は論理社会として実施

言語・探究入試(言語技術と探究/算数)

英語入試(英語/算数) - その他:帰国枠あり(国算+面接)

芝浦工業大学大学附属中学校はズバリどんな学校?

ここでしかできない “理工系”教育

「理系じゃなくて、理工系。ここが他校とは決定的に違うんです」

「世界で活躍する理工系人材を育てる」ための教育をおこなう芝浦工業大学附属中学校。科学的な探究心とものづくりの体験を大切にし、最先端の学びにふれられる学習内容も、実にユニークです。

例えば「電子レンジに卵を入れると爆発する」とよく聞きますが、本当にそうなのか、なぜ爆発してしまうのかわかりますか?

――これは、理系科目だけでなく、家庭科や体育なども含む全科目の教員が各科目と科学技術を関連づけて授業を実施する、「ショートテックアワー」という芝浦工大付属中学校のオリジナル教育のひとつ。家庭科の「電子レンジはなぜ卵を爆発される?」は、卵が爆発しない調理方法などを実験しながら、電子レンジの仕組みや安全性についても検討する授業です。

生成AIでの画像生成で、自分のイメージに近い小説の世界観を表紙絵に落とし込み、技術の正確性や不正確性の二面性を見る国語の授業「小説の表紙絵をデザインしてみよう」や、エッチングの方法や活用法を科学の方面から学ぶ美術の授業「エッチング」など、「これも科学技術で説明できるの!?」という内容ばかり。生徒たちが自分で考えて手を動かすので、自然と探究心が育つのだとか。

バランスや空間認知が求められ、美しく筆でかたちづくる精密作業を必要とする書道。

理工系の学びを大切にする芝工生が活躍しているのも納得です。中学生書道の部「全国書画展覧会」でも表彰されています

ほかにも理工系の知識を活用して生徒がみつけた社会課題を解決する「SHIBAURA探究」、多様な理工系の専門分野に親しめる「サイエンス・テクノロジーアワー」など、さまざまなプログラムで理工系の視点が取り入れられています。

生徒が学びたくなる仕掛け

そんな芝浦工大附属中学校の魅力は、先生たちも“自分が楽しむ”授業をしていること。それを表す興味深い写真を広報部長の杉山先生が見せてくれました。

「夏期講習でね、先生が牛タンのさばき方を教えてたんですよ」

初めて見る巨大な牛タンと格闘し、焼肉と牛タンカレーを作る生徒たち

夏期講習で牛タン!? 芝浦付属中学の長期休暇では、教科書の外にある多彩な世界にふれられるフィールドワークや講座(夏期・冬期特別講座)が実施されています。その講座の内容は、どれも先生たち自身が「行きたい・やりたい」という理由からアイデアを持ち寄っているのだとか。

杉山先生も専門教科は英語ですが、夏期講習では、AIのキャラを動かすモーショングラフィックス体験を開催したそうです。

早稲田大学のゼミに訪問して、モーショングラフィックスの最新の技術を体験

「私も専門が英語なので、AIの製作現場に立ち会える機会が持てて大変有意義でした」と杉山先生。さらには、「そもそもここの教員は、学校は楽しくないと意味がないと思っているんです。生徒が楽しむには、まず教える側がワクワクするのが必須です」と柴田高校先生も笑顔で答えます。

授業も行事も、先生たち「好き」や「楽しい」が伝わるから、生徒は自然と夢中になるのだと話します。生徒に負けじと目をキラキラとさせて授業を行う先生方の様子が伝わるようです。

芝浦工業大学附属中学校に伺う「面倒見の良さ」とは?

芝浦工大附属中学校が大切にしているのは、手取り足取り教えることではなく、自分で考えて学ぶ力を育てること。与えられたサポートを待つより、自ら学びをつかみにいく。そんな生徒を育てています。

「実は本校は、それほど面倒見がいい方ではないんです……」

柴田校長先生は微笑みながらこう言います。

「でも、興味づけに関しての面倒見は、日本一かもしれません」

興味の種まき

長野県飯綱町との取り組みで作られたりんご酢ドリンク。

ラベルデザインは芝工生によってつくられたのだとか

芝浦工大付属中学校は理工系の学校でありながら、数学や理科の授業時間は週4時間ずつ。特別多いわけではありません。その分、夏期・冬期特別講座やSHIBAURA探究、ショートテックアワー、サイエンス・テクノロジーアワーなどのプログラムに組み込まれているのは、教科書的な学びに、異なるエッセンスを加えた実践型の教育です。

無限の可能性をもつ生徒が、何に興味を持つのかわからない。けれど、幾多のプログラムや授業があるからこそ、生徒は夢中になれるものを見つけ深く学んでいくことができる。

「もちろん放置はしませんし、逆に生徒たちが何かに興味をもってもらえるよう、学びのフィールドを限りなく広げています」

この学校の先生たちは、生徒たちにただ答えを教えるのではない。まるで新しい世界への扉を開く案内人のようです。

自らの学びを深められる場所

最新機器や本物を扱った部活動

取材をしていて驚いたのは、部活動の空間が、まるでプロのものづくりの場のよう!

広大なスペースを、工作機械がずらりと並ぶ「ファクトリー」として利用している工作技術研究部。

Hondaのスーパーカブのエンジンを使って自ら自動車を作る「Honda エコ マイレッジ チャレンジ」という大会に参加しており、2021年には中3女子チームが全国3位になるなど輝かしい成果も残しています。

文化祭で出展しているUFOキャッチャー。

文化祭当日は子どもたちに大人気!

「もちろん全部手作りです。電子技術研究部の生徒が魂を込めて製作しています。数えきれないほどのパーツで完成度高く仕上がっています」と杉山先生。

広報部長の杉山先生

2023年にはロボカップ世界大会で優勝!一学年の数より人数が多いという、部員178名の電子技術研究部。活動拠点のロボット技術室にも、3Dプリンターがずらり。プロや研究者と同等のものづくり環境が整っています。

もちろん生徒たちは、これらの教室や機器を、授業や部活内で自由に使うことができます。

また、部活動だけでなく愛好会・同好会も盛んで、全部で37のクラブがあります。少人数でも好きなことを極められる場がある、というところもこの学校らしさ。

自習時間も正式な「授業」

「学校に朝早くから行って、課題を出されて、部活をやって遅く帰るから翌日宿題やってこなくて怒られる… そんな生活では、成績は伸びないですよね」

柴田校長先生のこの言葉に、自らの学生時代をかえりみて思わず頷いてしまう人も多いのではないでしょうか。

芝浦工大附属中学校では「SD(Self Development/自立学習)」という自習時間が、中学1年と2年生は週2時間、3年生は週3時間、なんと正式な授業として時間割に組み込まれています。

この時間をどのように使うかは自由。SHIBAURA探究の課題に取り組んでもよし、他教科の予習をしてもよし、自分の学びがデザインできる時間です。

「自分で勉強している時が一番伸びる。そう思っています」

自分に何が足りないのか、どの勉強を行うべきか、ちゃんと計画を立てて振り返る時間を確保することで自ら学ぶ姿勢を定着させる。これが自習時間を授業にする理由です。必要に応じて先生のアドバイスなどもありつつ、「まずは自分の力で解決する」ことを重視しているそう。

本格的な大学連携

芝浦工大付属中学校は、名前の通り芝浦工業大学の付属校。大学は同じ豊洲にキャンパスがあり、中学1年生から大学全面協力のもと、大学に行ってものづくりをおこないながら、専門的で高度な学びにふれることができます。

昨年の中学3年生は、新ゲームを考案したり、3Dプリンターを使ったものづくり体験をおこなったりと、5つの専門講座を大学協力のもと実施しました。高校に進学すると、教授陣の専門講座や研究室の見学会といった、より深く大学と関わるキャリアプログラムも用意されています。

現在、高校卒業生の約6割は芝浦工業大学へ進学。中高大が一体となり、生徒の深い学びを続ける環境が整えられているのです。

芝浦工業大学附属中学校ならではの施設を紹介!

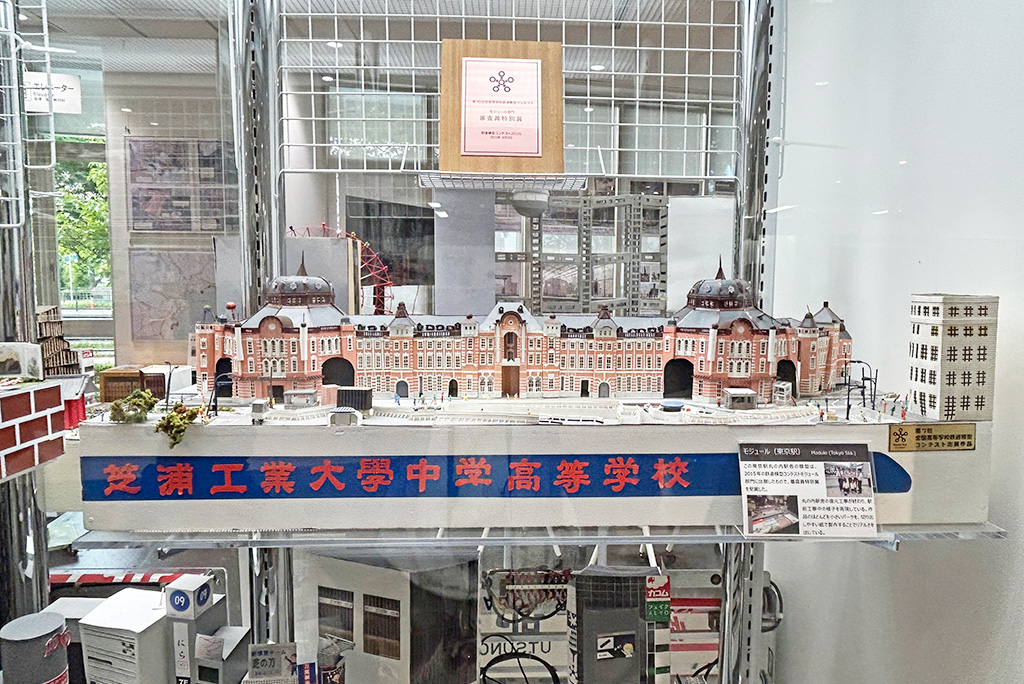

鉄道工学ギャラリー

一般開放もされているギャラリー。実際の車両の運転席や座席が設置されており、希少な資料が並ぶ様子はまるで博物館のよう。あまりに本格的な空間に、外から見た観光客が観光施設だと思ってフラッと入館してくることもあるそうです。

展示されている精巧な模型は鉄道研究部によってつくられ、すべて紙製。鉄道模型コンテストで何度も受賞しています。

取材で出会った、鉄道研究部の部員さん。小さい頃から電車が大好きで、芝浦の鉄研を知って受験を決意したそうです。鉄道が好きな人にとって最高の場所ですね!

生物実験室、化学実験室、物理・地学実験室

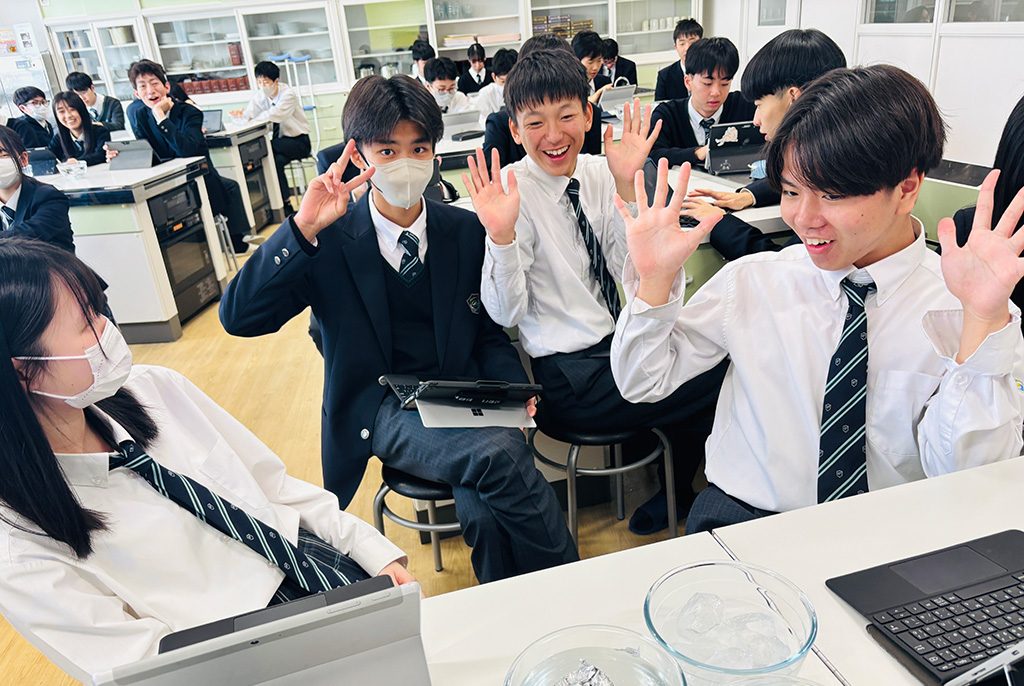

理工系の学校らしく、各種実験室が充実しています。生物実験室と化学実験室は道路に面し、大きな窓ガラスから日光が差し込む明るい雰囲気。

ひとり一台、顕微鏡が完備。2017年に移転されたばかりなので、全体的にとてもきれいな校内ですが、実験室は特に居心地の良さを感じます。

どんな子が向いている?

絶対この学校に入りたい!という思いの強い子

どうしても芝浦工大附属中学校に入りたい。この学校の空気感を知った上で、第一志望なのだと伝えてくれる受験生が多いそう。柴田校長先生も「この学校に第一志望で入学したくて来た子は絶対に伸びます」と力強く言っていました。

ものづくりの好きな子

何より、ものづくりが好きな子どもたちにとって、この学校は理想の学校。生徒たちをワクワクさせる理工系のプログラムが盛りだくさんです。

先生がお伝えする学校選びのアドバイス

最後に柴田校長先生に、学校選びのアドバイスを伺いました。

「学校は、お子さまが1日の大きな時間を過ごす“居場所”になります。説明会や見学で『ここ、いいな』『この雰囲気好きだな』『この先生の話をもっと聞きたいな』と思える学校に出会えたら、それはとても良いサインです。ぜひ複数の学校を見て、それぞれの良さをしっかり比べてください。そのうえで『ここで学びたい!』と心から思える学校を選んでほしいですね。」

保護者へのメッセージ

「この学校がいい!と思える出会いを、たくさんのご家庭に届けたいと思っています。『ここで学びたい』『この先生に教わりたい』と感じたとき、それがまさにご縁の瞬間です」

芝浦工大附属中学校では、自分の意志でこの学校を選び、ここで挑戦したいと決めた生徒を全力で応援しています。そんな前向きな気持ちで入学してきた生徒たちは、探究心あふれる仲間と出会い、思いきり夢中になれる毎日を過ごしているのだとか。

「この学校で学びたい!」――そう思える瞬間を常に提供できるような学校づくりを目指している。取材を通じて、生徒への思いを強く感じました。

がくパパの取材コメント

この学校の取材は、私にとっても衝撃的でした。

「面倒見が悪い」と言い切る校長先生。でも校内で見たのは、誰よりも生徒を思い、誰よりも教育に情熱を注ぐ先生たちでした。牛タンを捌く夏期講習、自習が正式な授業、部活のために学校を選ぶ生徒たち──

でも、そこにいる先生の目が輝き、生徒たちが自分の「好き」を堂々と語れる。それが芝浦工大附属中だからできる教育なんだと。

もしお子さんが「夢中になってものづくりをしたい」「自分のやりたいを極めたい」と思っているなら、ぜひ一度この学校を訪れてみてください。そこにいる先生の目の輝きが、この学校の本質を教えてくれるはずです。