冬至は、家族で日本の伝統文化を楽しむ絶好の機会。「冬至っていつ?」「冬至って何をするの?」「ゆず湯に入ったり、かぼちゃを食べるのはなぜ?」といった子どもの疑問に答えられるよう、正しい知識を身につけたいですよね。

この記事では風習や食べ物の意味から2025年の日付まで、冬至について詳しく解説していきます。

冬至とは?

冬至と夏至の違い

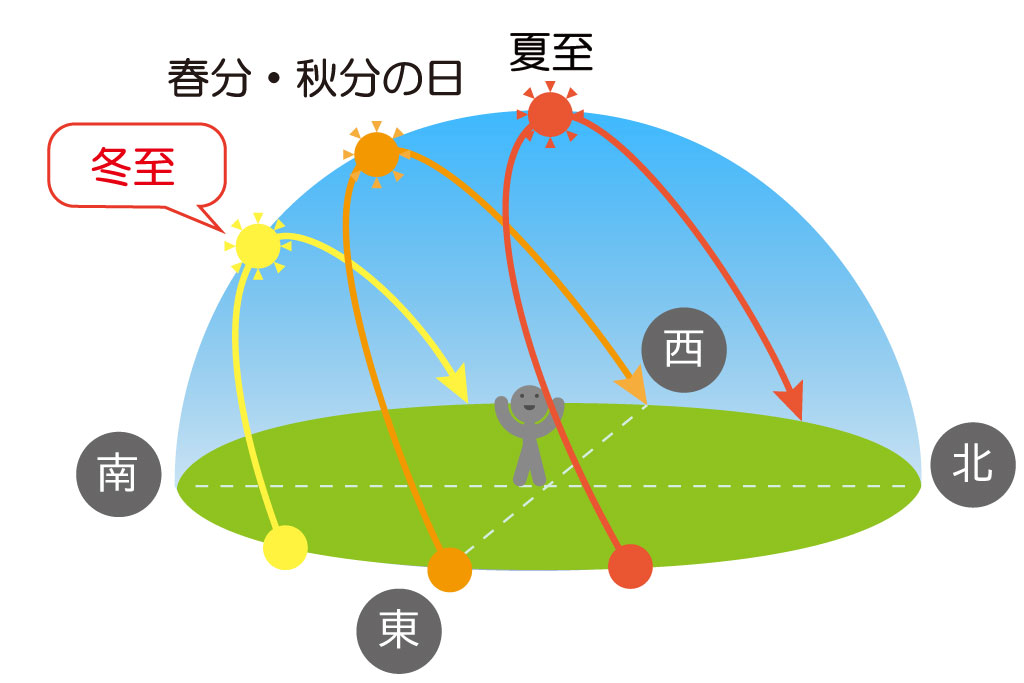

冬至は一年で最も昼が短く、夜が長い日になります。一方、夏至は一年で最も昼が長く、夜が短い日です。

この違いは、地球が傾いて太陽の周りを回っているために起こります。

| 冬至 | 夏至 | |

|---|---|---|

| 昼の長さ | 最も短い | 最も長い |

| 夜の長さ | 最も長い | 最も短い |

| 太陽の高さ | 最も低い | 最も高い |

| 時期 | 12月下旬 | 6月下旬 |

「一陽来復(いちようらいふく)」と冬至

「一陽来復」とは昔の中国から伝わった考え方で、「一番暗い時期が終わって、明るい時期が始まる」という意味があります。つまり、最も夜が長い冬至を過ぎると、だんだん昼が長くなって春に向かっていくことを表しています。

冬至を境に日が長くなっていくため、古くから「太陽が復活する日」として大切にされてきました。そのため、日本では江戸時代から「冬至を過ぎれば運気が上がる」と信じられており、現在でもこの考え方が受け継がれています。

「二十四節気(にじゅうしせっき)」における冬至の位置づけ

「二十四節気」とは、一年を太陽の動きに合わせて24等分した暦のことです。季節の変化を正確に把握するために中国で作られ、日本にも伝わりました。

二十四節気の中でも、冬至は特別な意味を持ちます。なぜなら、太陽の動きが最も極端になる日だからです。夏至と冬至は、太陽暦の基準となる重要な節気として、世界中で観測されてきました。

2025年の冬至はいつ?どうやって決まるの?

冬至の日付は毎年決まっており、事前に正確な日を知ることができます。冬至の日付を理解するためのポイントは主に3つあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

冬至は12月21日か22日のどちらかになる

2025年の冬至は12月21日(日)です。

日曜日なので、家族でゆっくりと冬至の行事を楽しむことができますね。

日本全国で同じ日が冬至になりますが、日の出や日の入りの時刻は地域によって異なります。例えば、北海道では午前7時頃に日の出、午後4時頃に日の入りとなり、昼の時間は約9時間程度になります。

過去の冬至日程

| 年 | 冬至の日付 | 曜日 |

|---|---|---|

| 2020年 | 12月21日 | 月曜日 |

| 2021年 | 12月22日 | 水曜日 |

| 2022年 | 12月22日 | 木曜日 |

| 2023年 | 12月22日 | 金曜日 |

| 2024年 | 12月21日 | 土曜日 |

このように冬至は12月21日と12月22日を行き来していることがわかります。どちらの日になるかは、地球の公転と太陽の位置関係によって決まります。

今後の予定では、2026年は12月22日、2027年は12月22日、2028年は12月21日となっています。

冬至の日付が毎年変わる理由

冬至の日付が変わるのは、地球の公転周期と暦のずれが原因です。

地球が太陽の周りを一周するのに要する時間は、正確には365日と約6時間です。しかし、私たちが使っている暦は365日で区切られているため、毎年約6時間のずれが生じます。この6時間のずれが4年間で約24時間(1日分)になるため、4年に一度うるう年を設けて調整しています。

この調整の影響で、冬至の日付も微妙に変動するのです。

さらに、地球の軌道は完全な円ではなく楕円形で、自転軸も微妙に揺れています。これらの要因が複合的に作用することで、冬至の日付は21日と22日の間で変動するのです。

子どもには「地球が太陽の周りを回る時間と、カレンダーの日数が少しずれているから」と説明するとわかりやすいでしょう。

冬至の昼と夜の長さについて知ろう

昼が最も短くなる理由

冬至に昼が最も短くなるのは、地球が少し傾いて太陽の周りを回っているためです。

地球はコマのように回転しながら、太陽の周りをぐるぐると一年かけて回っています。このとき地球は少し傾いているため、季節によって太陽からの光の当たり方が変わります。冬の時期は日本が太陽から離れた向きになるため、昼の時間が短くなります。

日本各地の冬至の昼の長さを見ると、住んでいる場所によって違いがあります。

| 地域 | 昼の長さ | 夜の長さ | 日の出 | 日の入り |

|---|---|---|---|---|

| 札幌 | 約9時間 | 約15時間 | 7時03分 | 16時03分 |

| 東京 | 約9時間45分 | 約14時間15分 | 6時47分 | 16時32分 |

| 大阪 | 約9時間45分 | 約14時間15分 | 7時01分 | 16時46分 |

| 福岡 | 約10時間10分 | 約13時間50分 | 7時23分 | 17時33分 |

北の地域ほど昼の時間が短くなります。

一方、地球の反対側では真夏になっています。オーストラリアなどの南の国では、私たちが冬至を迎える12月に一番暑い夏を過ごしているのです。

参考:国立天文台|各地のこよみ

太陽の高さと地球の傾き

冬至の日は、太陽が一年で最も低い位置を通ります。

子どもと外に出て、正午頃の太陽の位置を見てみましょう。夏に比べて太陽がずいぶん低い場所にあることがわかります。この太陽の高さの違いが、季節の変化を作り出しています。

| 季節 | 南中高度 | 特徴 |

|---|---|---|

| 冬至 | 約31度 | 最も低い |

| 春分・秋分 | 約54度 | 中間 |

| 夏至 | 約77度 | 最も高い |

太陽の高さの違いは、影の長さでも確認できます。

冬至の日に子どもと外で影踏み遊びをしてみてください。普段より長い影に驚くかもしれません。また、家の中でも窓から差し込む日光の角度が低いことに気づくでしょう。

太陽が低い位置にあると、同じ日光でも地面に届く暖かさが弱くなります。懐中電灯を壁に当てる実験をすると、角度によって光の明るさが変わることを体験できます。これと同じことが太陽の光でも起こっているのです。

冬至にゆず湯に入る理由と楽しみ方

冬至にゆず湯に入る習慣は、日本の伝統的な風習として現在も多くの家庭で続けられています。この習慣には深い意味と実用的な効果があります。

なぜ冬至にゆず湯に入るの?

ゆず湯に入る理由は、先述の「冬至を過ぎれば運気が上がる」ことに由来しています。古来から強い香りは邪気を払うと伝えられていて、旬を迎えた香りの強いゆずをお風呂に入れることで「身を清める」とされているのです。

また、子どもたちが大好きな「ダジャレ」に由来する理由もあります。冬至=湯治(とうじ)、柚子=融通(ゆうづう)をかけて、「冬至の日はお湯に入って湯治をして、融通よくなりますように」というものです。銭湯の文化が広まった江戸時代に、洒落を好む江戸っ子によって広まったそうです。

そのほかにも、ゆずは血行を促進して体を芯からあたためてくれるので、風邪をひきにくくなるとされています。感染症が流行る季節でもあるので、ゆずの良い香りのお風呂で、リラックスしてあたたまることも感染予防になりそうですね。

ゆず湯の作り方

冬至の時期になると、スーパーや八百屋にゆずが並びます。ゆずを購入したら、あとは湯船に入れれば「ゆず湯」のできあがり。

湯船へのゆずの入れ方は、主に以下の3つ。お好みで選んでみましょう。

- ゆずをそのまま入れる

- 4等分などにカットして、ネットに入れて湯船に入れる

- ゆずの皮のみを入れる

肌が弱かったり、ヒリヒリとしみるのが心配だったりする場合は、皮を1週間ほど天日干しにして、乾燥させてから入れることをおすすめします。

冬至の食べ物とその意味

冬至には縁起を担ぐ特別な食べ物を食べる習慣があります。これらの食べ物には、健康を願う意味や運気を上げる意味が込められています。

「ん」がつく食べ物と冬至の七種(ななくさ)

冬至には「ん」がつく食べ物を食べると運が上がるといわれています。

これは「運盛り」という考え方に基づいており、「ん」の音が「運」につながるため縁起が良いとされています。特に「ん」が2つ含まれる食べ物は、より強く運を呼び込むと信じられてきました。

冬至の七種(ななくさ)と呼ばれる代表的な食べ物があります。これらはすべて「ん」が2つずつ含まれています。

| 食べ物 | 読み方 | 栄養・効果 |

|---|---|---|

| 南瓜 | なんきん | βカロテン、ビタミンC |

| 人参 | にんじん | βカロテン、食物繊維 |

| 蓮根 | れんこん | ビタミンC、食物繊維 |

| 銀杏 | ぎんなん | ビタミンC、クエン酸 |

| 金柑 | きんかん | ビタミンC、クエン酸 |

| 寒天 | かんてん | 食物繊維 |

| 饂飩 | うんどん (=うどん) |

炭水化物、エネルギー |

冬至の代表的な食べ物

冬至に食べる代表的な食べ物は栄養価が高く、寒い冬を乗り切るために必要な栄養素を豊富に含んでいます。また、縁起物としての意味も持っており、一年の無病息災や運気上昇を願って食べられてきました。

●かぼちゃ

かぼちゃは冬至の食べ物として最も有名です。

かぼちゃは本来夏の野菜ですが、夏に収穫したものを冬まで保存することで甘みが増し、栄養価も高くなります。βカロテンやビタミンCが豊富で、風邪予防や免疫力向上に効果があります。

江戸時代から「冬至にかぼちゃを食べると中風(脳卒中)にならない」といわれ、多くの人に愛され続けています。

かぼちゃ料理でおすすめなのが「かぼちゃと小豆のいとこ煮いとこ煮」。

「いとこ」という名前の由来は諸説ありますが、異なる食材同士を「甥と姪」のように組み合わせることから名付けられたという説が有力です。

小豆の赤色とかぼちゃの黄色が美しく、甘じょっぱい味付けで子どもも食べやすい料理です。

●こんにゃく

こんにゃくは「腸の砂払い」として冬至に食べられます。

こんにゃくに含まれる食物繊維が腸内環境を整え、一年間体内にたまった老廃物を排出する効果があるとされています。年末の大掃除と同様に、体内も綺麗にして新年を迎える準備をする意味があります。

●小豆がゆ(冬至がゆ)

小豆がゆは「冬至がゆ」とも呼ばれ、一年の無病息災を願って食べられます。

小豆の赤い色には魔除けの力があるとされ、邪気を払う食べ物として重宝されてきました。お正月の赤飯と同様に、おめでたい場面で食べられる縁起物です。

栄養面でも小豆は優秀で、たんぱく質や食物繊維、ビタミンB群が豊富に含まれています。疲労回復や冷え性改善の効果も期待できるため、寒い冬の時期にぴったりの食べ物です。

まとめ|冬至をもっと楽しく、家族で過ごそう

「一陽来復」の日である冬至は、これから明るい春に向かう希望の始まりでもあります。子どもには難しい説明よりも、「今日から少しずつお昼が長くなって、暖かい春がやってくるよ」と伝えてあげましょう。

冬至の過ごし方に正解はありません。大切なのは家族で一緒に過ごす時間そのものです。今年の冬至が家族にとって特別な思い出の一日になるよう、記事を参考にして過ごし方を計画してみてくださいね。

■こちらの記事も要チェック!

»【2025年版】12月の子ども歳時記&行事まとめ|クリスマス・大晦日・星空観察・旬の食べ物を楽しもう