「子どもの非認知能力を育てなければいけない」「これからの時代は非認知能力が重要」「非認知能力は数字で出せない力なのに、なぜ評価できるの?」……こんなことが気になっているママパパも多いのではないでしょうか。そこで、「非認知能力」の第一人者として知られる中山芳一先生に詳しく教えてもらいました。今や中学受験でも必須といわれる非認知能力。親子の関わりが、一生ものの生きる力を育みます。

※当記事は、2025年8月開催「子育てをもっと楽しむキャリアセミナー 第一部 体験を通じて子どもを伸ばす“かかわり方”とは?」から構成しています。第二部のトークセッション「子育てにも仕事にも活かすキャリアコンサルタントのアプローチ」の内容はこちら。

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

中山芳一先生

中山芳一先生

All HEROs合同会社代表。IPU環太平洋大学特命教授。元岡山大学教育推進機構准教授。1976年、岡山県生まれの 3児の父。「非認知能力」実践研究の第一人者であり、行政機関や各法人にかかわる役職多数。TBSドラマ「御上先生」の教育監修も行う。

▼中山先生の関連記事

» お手伝いを「やらせる」から「やりたい」に変える方法

「非認知能力」とは?これからの時代を生き抜くキーワード

「子育てをもっと楽しむキャリアセミナー」中山芳一先生作成資料より

「認知能力」と「非認知能力」って、どんな力?

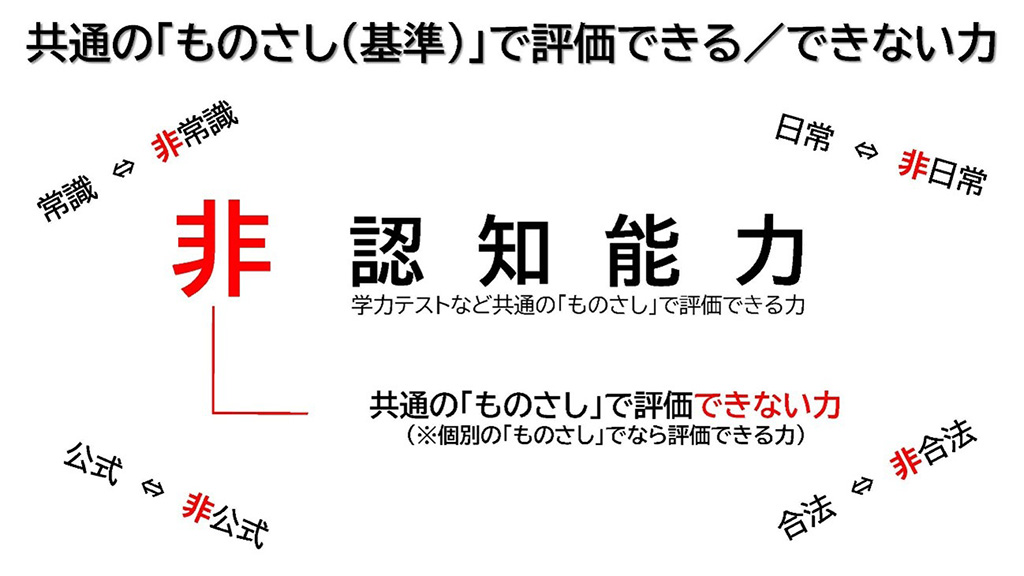

「認知能力」における「認知」とは、「認知機能」などで使うときの記憶や理解、判断といった意味ではなく、「評価」を意味します。つまり「認知能力」は、読み・書き・計算などの目にみえる学力やIQ(知能指数)のように、「共通のものさしで評価できる力」のこと。

対して「非認知能力」は、「共通のものさしで評価できない力」を指します。具体的には、忍耐力や自制心、回復力や意欲、楽観性、自信、コミュニケーション力、共感性、協調性、社交性など。数値化するのは難しいけれど生きていく上で欠かせないこれらの力をひっくるめて「非認知能力」といいます。

なぜ今「非認知能力」が必要なの?

「非認知能力」と聞くと一見難しそうですが、意味するところは「心」と同じ。ではなぜ今、こんなにも注目されるのでしょうか?

理由のひとつにAI(人工知能)の急速な発展があります。大量の情報を早く正確に扱うことができるAIは、ある意味すごい認知能力の持ち主。一方で、他者に共感して関わったり、意欲を持って夢や目標に向かうことは、感情を持つ人間だからこそできる能力です。この先は、AIと人間が「パートナー」になる時代。ますます人間の役割(非認知能力)が求められるようになるでしょう。

さらには、「不安定・不確実・複雑・不明確」な時代になるともいわれていますよね。ポジティブに言いかえれば、「いろんなチャンスがある=チャレンジと失敗を繰り返せる!」ということ。さまざまな変化に柔軟に対応し、失敗を恐れず挑戦し続けるためにも、「非認知能力」は伸ばしておきたい力NO.1なのです。

「非認知能力」は伸ばせる?「気質」との違いは

「非認知能力」は〇〇で評価される

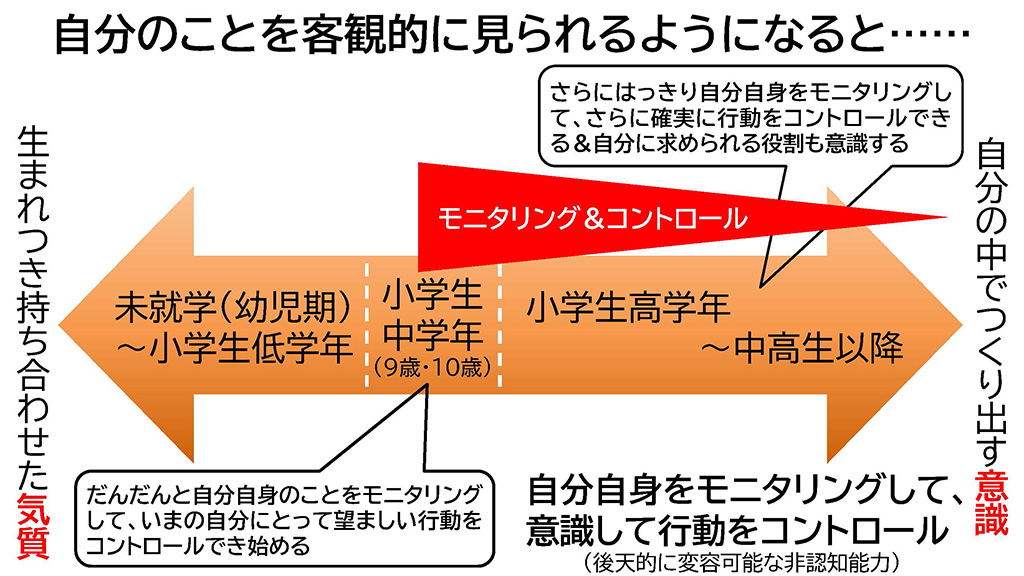

「子育てをもっと楽しむキャリアセミナー」中山芳一先生作成資料より

数値化できない「非認知能力」は、表に出る「行動」(表情や言動も含む)で評価されます。

小学校低学年までは、生まれつき持ち合わせた「気質」が行動の大部分にあらわれます。

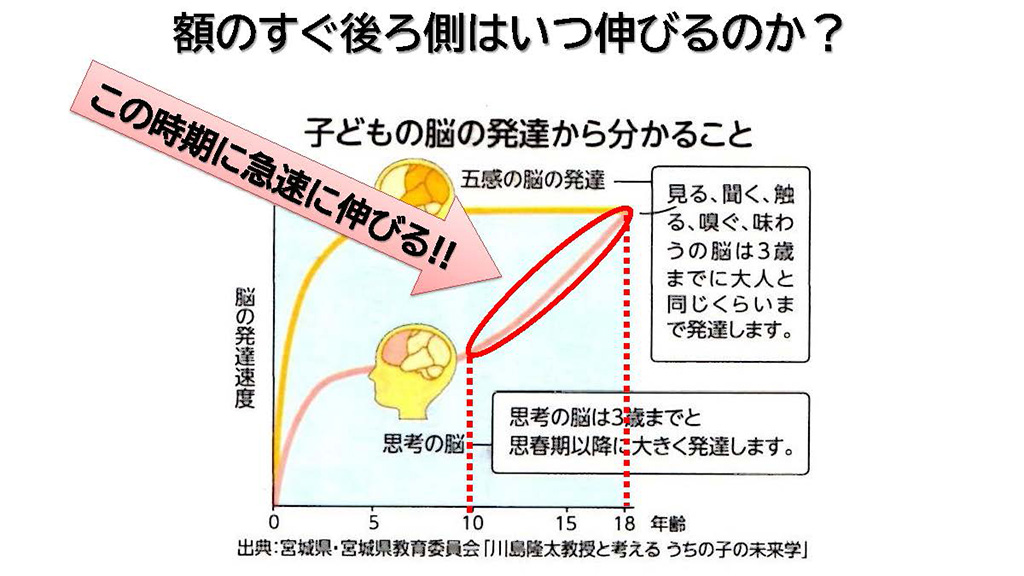

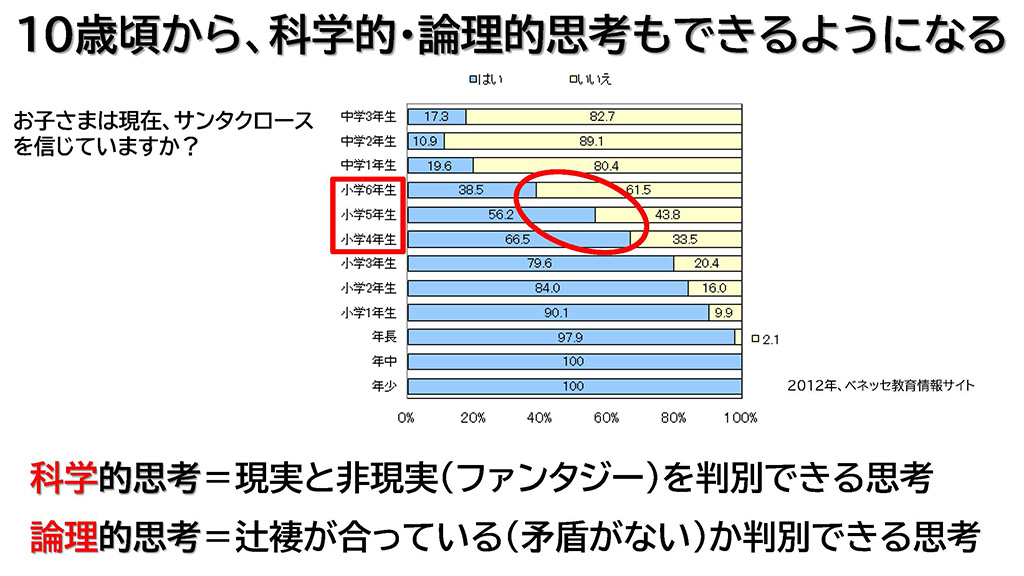

9・10歳頃になると、感情や行動をコントロールする脳の司令塔である「前頭前野」(額のすぐ後ろのある部分)が発達期を迎えることにより、科学的思考や論知的思考が育ち、自分を客観的にみることができようになっていきます。

生まれつきの「気質」を否定しない声がけ

「子育てをもっと楽しむキャリアセミナー」中山芳一先生作成資料より

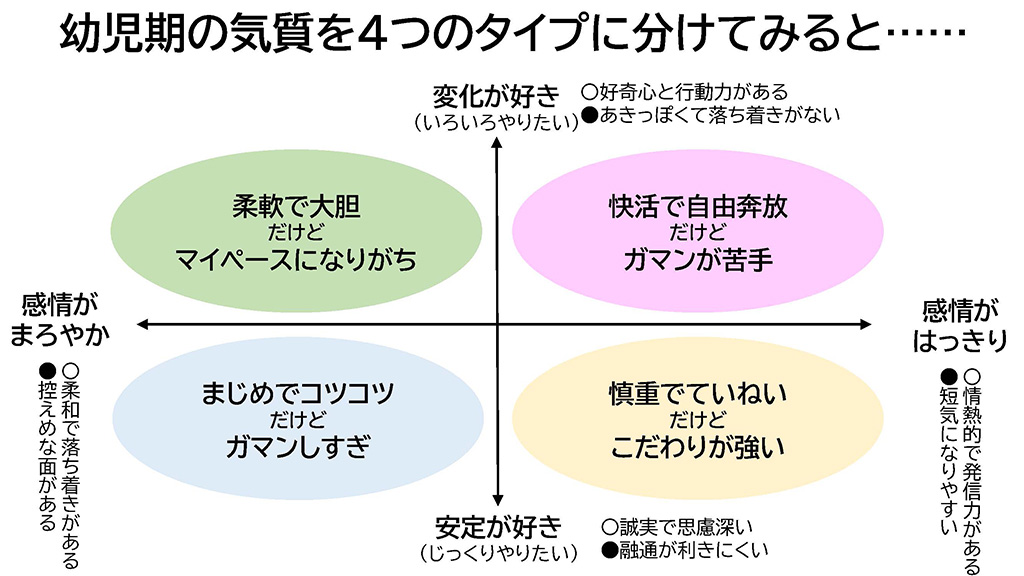

気質とは、誰もが生まれながらにして持っている先天的な特徴や性格の基盤となるもののこと。性格とは異なり、後天的な環境や経験によって変わることがないとされています。

前頭前野が発達期を迎える小学校低学年ごろまでは、この気質が行動の大部分にあらわれます。

よって、どんな行動もわが子の個性としておおらかな気持ちで見守りたいところですが、親としては心配に感じてしまう場面もあることでしょう。ですが、この「気質」は変えることができないため、注意するよりも、むしろ肯定してあげることが大事。下の“声がけ例”を参考にしてみてください。

幼児期の代表的な4つの「気質」タイプと“声がけ例“

- 快活で自由奔放だけどガマンが苦手なタイプ

「その行動力と情熱、尊敬するよ!」「自分の考えをお友達に伝えるのが上手だね」 - 柔軟で大胆だけどマイペースなタイプ

「いろんなことに興味を持てるってステキ!」「いつも穏やかで一緒にいると安心するよ」 - 慎重でていねいだけどこだわりが強いタイプ

「いつも仕事がていねいだね」「よく考えていて、感心しちゃうな〜」 - まじめでコツコツだけどガマンしすぎタイプ

「いつも頑張っていること、知ってるよ」「お友達のことを考えてあげられて偉いね」

「非認知能力」は、後天的に伸ばすことができる

「子育てをもっと楽しむキャリアセミナー」中山芳一先生作成資料より

9・10歳の頃になると、感情や行動をコントロールする脳の司令塔「前頭前野」が急速に発達していき、18歳頃まで発達のピークが続きます。科学的思考や論理的思考が育まれることにより、自分の行動をコントロールしたり、求められる役割を意識した行動ができるようにもなります。

つまり、「非認知能力」は後天的に伸ばすことができる力。そして、先天的に持ち合わせている気質をコントロールできるようにもなっていくのです。

「非認知能力」を伸ばすのに必要なこと

「子育てをもっと楽しむキャリアセミナー」中山芳一先生作成資料より

では、どうしたら非認知能力を伸ばせるのでしょうか。親がとやかく言えば伸びるというものではもちろんありません。ポイントは、「子ども自身が意識して行動を変え、それを習慣にする」こと。まさに、次の言葉のとおりです。

- 意識が変われば、行動が変わる

- 行動が変われば、習慣が変わる

- 習慣が変われば、人格が変わる

(近代心理学の父 ウィリアム・ジェームズ)※

「子どもが自ら意識するなんて簡単ではない!」そのとおりです。その意識づけのきっかけになるのが「体験」なのです。「体験で自ら得た学び」が、意識を変えるスイッチになります。

※ウィリアム・ジェームズの著書には登場しませんが、彼の理論に基づいた言葉として知られています。

「非認知能力」を育む「体験」とは

近年の子育てにおいては、体験格差という言葉がきかれるほど「体験が重要」ということはよく知られています。しかし、とにかくたくさんの体験をさせればそれでよい、というものでは決してありません。非認知能力を育み、成長につながる体験とはどのようなものか、みてみましょう。

子どもを成長させる5つの「体験」

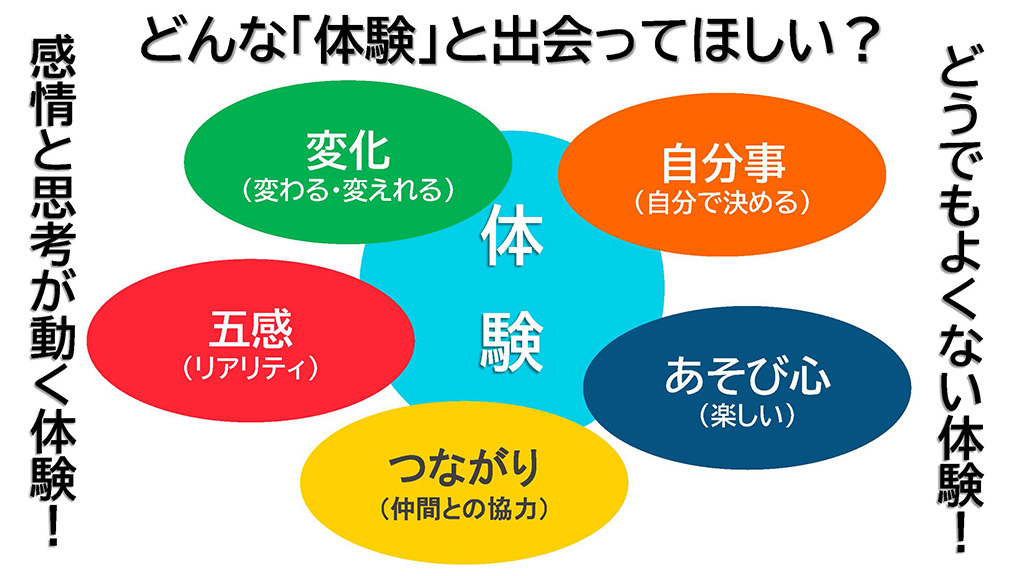

「子育てをもっと楽しむキャリアセミナー」中山芳一先生作成資料より

おうちのお手伝いも、いつもの公園遊びも、日常のどんなことでも「体験」になりますが、子どもが「どうでもいい」と感じる体験では意味がありません。次にあげたような「子どもの感情と思考が動く体験」を意識しましょう!

- 五感が刺激される体験

とくに0〜5才は、脳の中でも五感に関わる領域が発達する時期。バーチャルではなく五感を刺激するようなリアリティのある体験がおすすめです。 - 遊び

ただただ、自由に遊ばせてあげましょう! 自分が楽しいからという理由だけで自発的に行う「遊び」は、自ら行動しようという意欲を伸ばせる、とてもおすすめの体験です。 - 変化のある体験

子どもの感情や行動に変化が起こる体験はもちろん、「お絵かきから物語が生まれて絵本ごっこになった」など、子ども自身の関わり方で中身が変化する体験も◎! - つながり

誰かと一緒に遊んだり活動したりすると、自分の考えを伝え、相手の意図を理解するコミュニケーション力のほか、協調性や思いやりも育まれます。 - 自分事

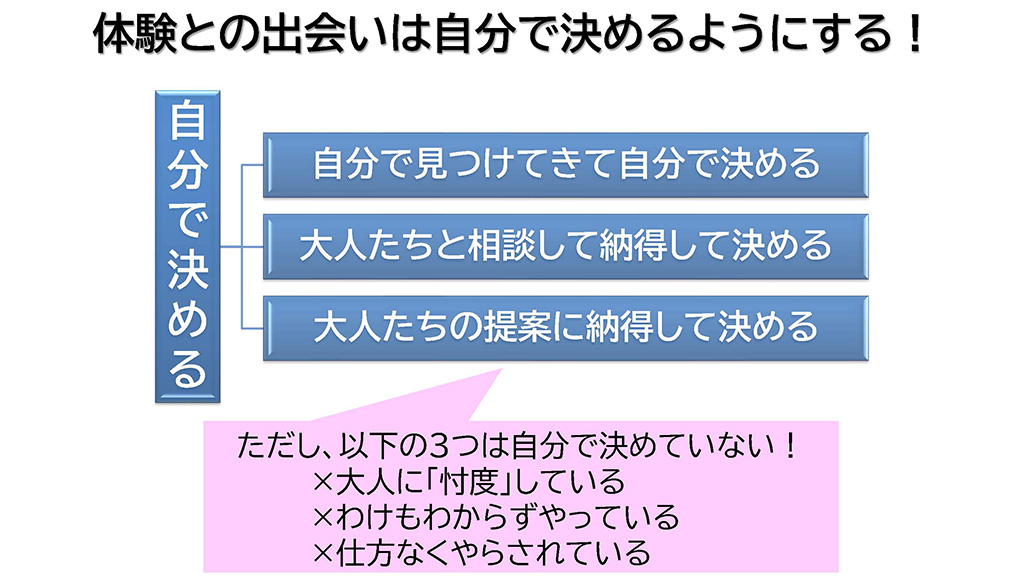

「子育てをもっと楽しむキャリアセミナー」中山芳一先生作成資料より

いちばん大切にしたいのがコレ! 「子どもが自分で見つけてきて自分で決める」のがベストですが、「大人と相談して納得して決める」「大人が提案して子どもが納得する」でも◎。大人が無理強いしても有意義な体験にはならないので注意しましょう。

「体験」の振り返り、2つのポイント

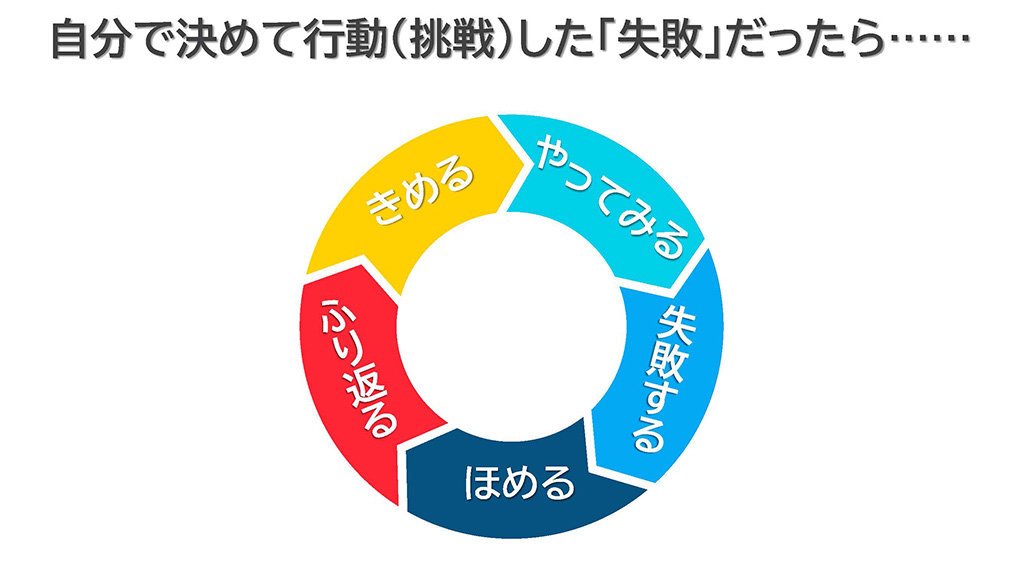

「子育てをもっと楽しむキャリアセミナー」中山芳一先生作成資料より

「体験=自分で決めて行動すること」は、「挑戦」と言いかえることができますが、「挑戦」に失敗はつきもの。「あなたが挑戦したから失敗できたんだよ」と、失敗を褒めるのはもちろんOKですが、失敗しっぱなしで終わらせると次につながりません。

「体験」は、あとから振り返ることが大切。体験している間は夢中でも、あとから冷静に振り返ることで得られる気づきがあります。「振り返り」のポイントは、「フィードバック」と「フィードフォワード」。ぜひこの2つをセットで行ってください。

「フィードバック」

- どんな体験をしたのか

- どうして失敗したのか、成功したのか

- その体験をしてどう思ったのか、など

「フィードフォワード」

- これから何ができるのか

- これからどうしていきたいか、など

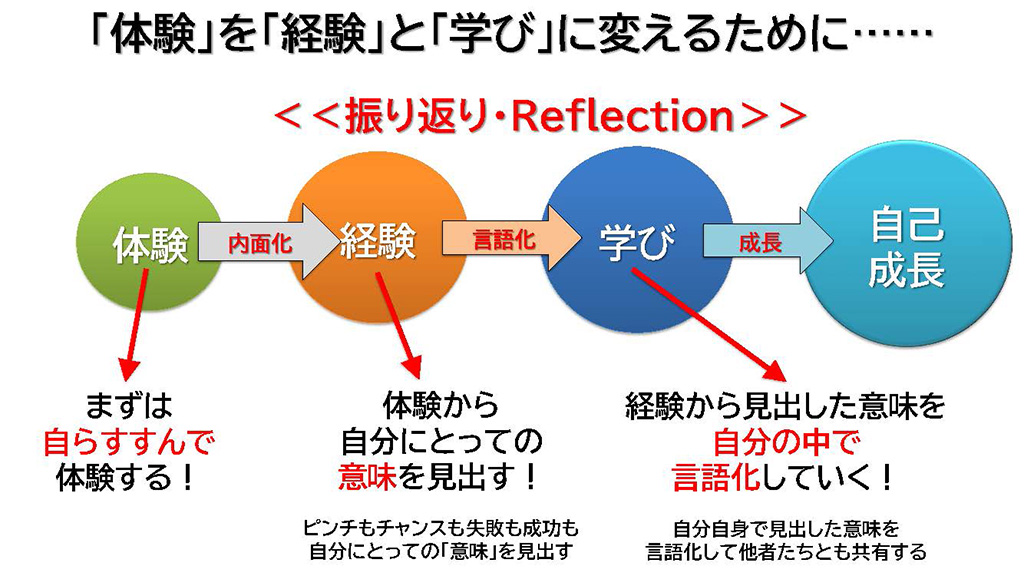

「体験」が「自己成長」につながるメカニズム

「子育てをもっと楽しむキャリアセミナー」中山芳一先生作成資料より

ひとつひとつの「体験」は、「経験」に変えて初めて自分のものになり、「学び」に変わります。「子どもに豊かな体験を!」と気合を入れて遠出までしたのに、子どもが全く覚えていなくてがっかりしたという“あるある話”は、その「体験」が子どものものになっていないということかもしれません。

◆ステップ1 「体験」

自らすすんで体験する!

↓ 振り返りが大事!

◆ステップ2 「経験」

「その体験はどんな価値があったのかな」と、自分にとっての「意味」を見出すことで、その「体験」が自分のものになり「経験」に。

↓

◆ステップ3 「学び」

自分にとっての「意味」を言語化する。誰かに話したり、紙に書いてもOK! 言葉にすることで、理解や知識が明確になり、ほかの人(親や先生や友達)と共有することもできるようになります。

↓

◆ステップ4 「成長」

「次のときはどうすればいいか」という今後の行動や判断の指針となる教訓になり、新しい体験につながります。この繰り返しが「自己成長」に!

「振り返り」は親子トークや日記でもOK!

「なんだか難しそうでうちの子にできる自信がない」という方は、お風呂やおやすみタイムに、その日あったことを親子で話すだけでもOKです。

さらにおすすめなのが「日記」です。日記は、頭を整理しながら書き言葉で書くため、「体験」を「経験」、そして「学び」に変えられる最強のツールといえます。「子どもが自主的に書かなそう」という場合は、親子の交換日記もおすすめですよ。

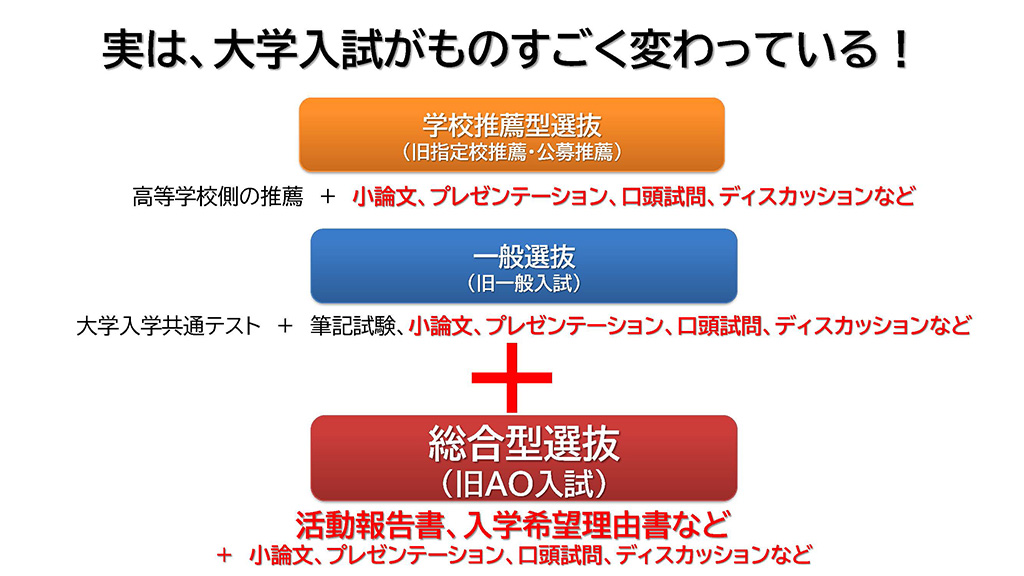

入試でも求められる非認知能力

「子育てをもっと楽しむキャリアセミナー」中山芳一先生作成資料より

ここまで、「非認知能力」の重要性や伸ばすために大切なことをお伝えしてきましたが、その理由のひとつに、昔とは大きく変わった「大学入試」があります。

私たち親世代の大学入試といえば、学校推薦と一般入試がメインでしたが、今は「総合型選抜(旧AO入試)」が6割以上。活動報告書や入学希望理由書に加えて、小論文やプレゼンテーションといった多様な選考方法が用いられ、その人の個性や意欲、主体性などが評価されます。もちろんこれまでと同じように学力も必要ですが、加えて「非認知能力」、それを裏付ける「経験」までが評価される時代です。

つまり、どんな体験から何を学び、これから大学で学ぶことをどのように社会で活かすか、過去の経験と将来の展望が矛盾なくつながることはもちろん、それらを自分の言葉で説明できることが、何よりも大事になるということです。

これからの時代をたくましく生きるためにも、ぜひ「感情と思考が動く体験」と「振り返り」で、お子さんの非認知能力を育んであげてください!

▼こちらもおすすめ!

» 子育てにも仕事にも活かせるキャリアコンサルの学び 6つの実践法を伝授

Sponsored by 株式会社JTB(OYACONET事業)