「うちの子、運動が嫌いで心配」「だけど親も運動が苦手だし…」といったお悩みを抱えるママパパにぜひ知ってほしいのが、今世界中で研究が進んでいる「フィジカルリテラシー」という考え方。子どもの運動経験は、結果ではなく、心を育てる大切な成長機会。親子で一緒にフィジカルリテラシーを育んで、運動=楽しい時間にしてみませんか?

遠山健太先生

遠山健太先生

株式会社ウィンゲート代表取締役。子どもの運動教室「WingateKids」のプログラム監修と運営を行っているほか、子どもの適合するスポーツを見つけ出す「マイスポ」も監修。ワシントン州立大学教育学部卒、現在は順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科修了。現在は「子どもの体力」について研究しながら保護者や指導者向けの講演活動も行っている。「運動できる子、できない子は6歳までに決まる!」(PHP研究所)、「コツがつかめる! 体育ずかん」(ほるぷ出版)など著書多数。

運動が苦手・嫌いになる理由は、運動神経だけではない

画像:PIXTA

本来、子どもは遊びが大好きです。外遊びや公園が大好きという子はとても多いですよね。

しかし、運動会や小学校の体育の授業などで「人より走るのが遅い」「自分はうまくボールが投げられない」といった経験が積み重なると、「自分は運動が不得意なんだ」「楽しくないな」と思うようになります。「運動=競争」という捉え方になってしまうことが、運動嫌いになる大きな理由のひとつです。

幼児期や小学校低学年のうちに「苦手意識」だけが先に芽生えてしまうと、運動をすることが苦となり、自然と体を動かす機会を避けるようになってしまいます。 子どものころの運動習慣が少ないと、大人になってからも「運動する」という選択がしづらくなり、結果として不調や健康リスクにつながることも。子ども時代に「運動=楽しい」と感じられる体験は、得意・不得意に関係なく、生涯にわたって健康でいられる土台になるのです。

身体の発達速度は個人差が大!

子どもの身体の発達速度は、個人差が大きくあります。思春期までは、生まれ月による月齢差も少なからずあるものです。

親もわりと早い段階で「うちの子は運動が苦手なんだ」と思ってしまいがちですが、運動は決して「競争」が主ではありません。子どもの時期の身体の成長は、運動神経だけではなく、心や脳の成長とも相関しています。ですから、親子共の苦手意識から運動機会が減ってしまうのは、実はとてももったいない!ことなのです。

運動は、心も育む成長機会

画像:PIXTA

まずは、人との競争ではなく、遊びの延長で身体を動かすことやスポーツの楽しみを体感して「運動は楽しいものだ、気持ちいいものだ」とポジティブに思えることが大切です。親自身も運動が嫌い・苦手だと、それは難しいと思うかもしれません。でも大丈夫!「フィジカルリテラシー」を知って、親子で運動に楽しく向き合う方法をご紹介しましょう。

フィジカルリテラシーとは?

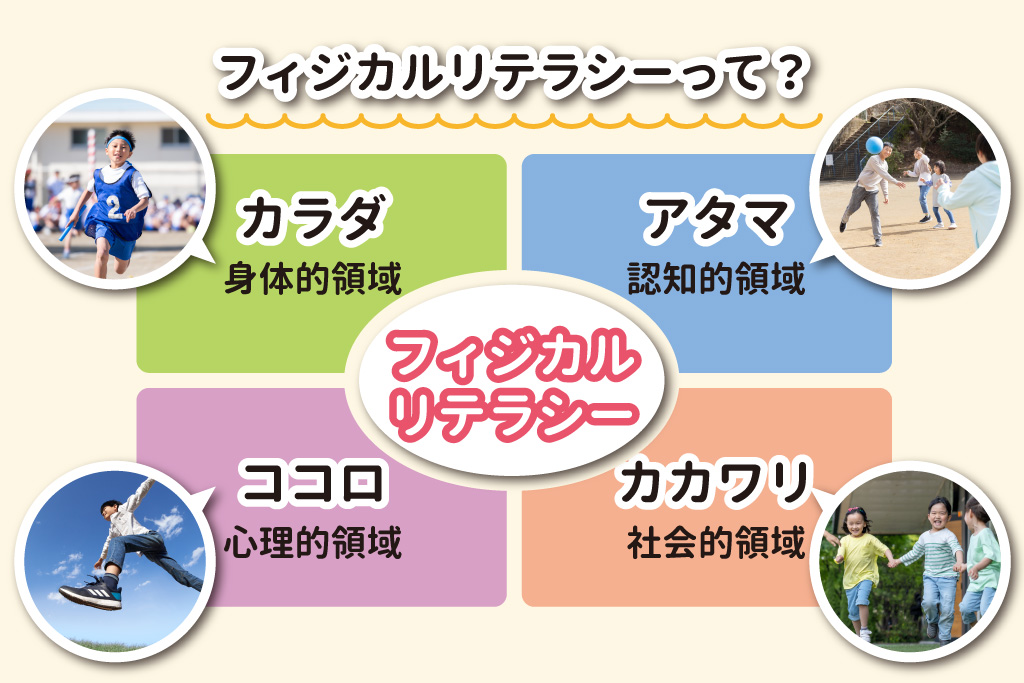

JSC「子どものフィジカルリテラシー習得に関する家庭環境調査(2023年3月)」を参考に編集部にて作成

フィジカルリテラシー(Physical Literacy)は、直訳すると「身体の教養」。身体リテラシーという呼び方をすることもあります。

フィジカルリテラシーとは、結果や成績にフォーカスするのではなく、生涯にわたって運動やスポーツを楽しみ、健やかな成長を促す考え方です。簡単にいうと「自分の身体を上手に使って、運動に親しむ基礎力」といえるでしょう。難しく捉えてしまいがちですが、楽しく運動やスポーツに触れていれば自然と身につきます。

近年、運動習慣の定着率を高める概念として世界で注目され、研究が進んでいます。

フィジカルリテラシーの4つの領域

フィジカルリテラシーは、次の4つの領域から成り立っています。

- カラダ(身体的領域):基本的な動作や体の使い方が身につくこと

例)転ばずに走る、ボールを投げたりキャッチできる - ココロ(心理的領域):自信を持ち、運動に対して前向きな気持ちを持つこと

例)運動やスポーツに対する苦手意識や嫌悪感がない、失敗してもチャレンジできる、できるようになって嬉しいと感じる - アタマ(認知的領域):ルールや状況を理解し、適切に判断して動けること

例)鬼ごっこや球技のルールを理解したうえで工夫しながら楽しめる - カカワリ(社会的領域):仲間と協力したり、相手を思いやって行動できること

例)チームワークやフェアプレーの精神を大切にする

これら4つの領域がバランスよく身についていると、「フィジカルリテラシーが高い」といえます。運動神経の良し悪しだけで判断せず、運動やスポーツをさまざまな側面からとらえることが重要です。

親のフィジカルリテラシーが子どもを伸ばす!

画像:PIXTA

スポーツ庁と順天堂大学が連携して行った調査(※1)によると、親のフィジカルリテラシーが高いと、体を動かす活発な遊びやおでかけなど、子どもの運動機会も自然と増える傾向にあることがわかっています。「自分自身、運動が苦手…」と不安に考えるママパパもご安心を!フィジカルリテラシーは、運動・スポーツの実践だけでなく、さまざまなアプローチで高めていくことができますよ。

(※1)出典元:保護者のフィジカルリテラシーが子どもの運動機会を左右する

https://goodhealth.juntendo.ac.jp/social/000317.html

フィジカルリテラシーの身につけ方

それでは、フィジカルリテラシーを身につけるための具体的な方法をご紹介します。どれも簡単に実践できるものばかりなのでぜひ親子でチャレンジしてみてくださいね。楽しく取り組めば自然とフィジカルリテラシーも身につくはず!

公園など外で遊ぶ機会を増やす

画像:PIXTA

運動機会といっても、走ったり跳んだりと疲労が蓄積することを必ずしもする必要はありません。例えば、公園などの遊具遊びには、すべてのスポーツの基礎になる基本動作が自然と含まれています。積極的に遊びに行って、親も一緒に本気で楽しんでみましょう!近所を散歩するだけでもOK。外で体を動かすことが好きになることが大事です。

<こちらもおすすめ>

» 子どもの運動能力が高まる公園まとめ

スポーツ観戦をする

画像:PIXTA

試合会場での生スポーツ観戦は、テレビやインターネットで画面越しに観るのと違い、子どもの好奇心を育む刺激がいっぱいです。プロスポーツ選手のプレーの迫力やカッコよさを間近に体感でき、スポーツをより好きになるきっかけにも。“親子でスポーツを楽しむ体験”こそが、スポーツを得意にする土台となります。

サッカーやバスケットボールなどのプロリーグでは、定期的な無料招待キャンペーンや会場での子ども向けイベントの実施など、親子で気軽に楽しめる企画を行っていることが多いのでぜひチェックしてみてください。

<こちらもおすすめ>

» 親子でJリーグ!はじめて観戦ガイド

» 親子でBリーグ!はじめて観戦ガイド

他人と比べず、スモールステップの体験を

画像:PIXTA

運動やスポーツはつい勝敗を気にしてしまいがち。「友達に負けた」「友達より下手」と感じてしまうことから苦手につながっている子が多いので、子どもの得意なことをたくさん見つけて褒めてあげましょう。小さな成功体験を積み重ねることが自信や好きという感情につながります。

子どもの得意なことを見つける方法としては、全国のほとんどの小・中学校で実施されている「新体力テスト」を利用するのがおすすめです。結果表のA~Eの5段階評価ばかりに注目してしまいがちですが、新体力テストは「子どもの体力や運動能力の状況を知るため」のもの。子どもの長所を理解し、体格や体力に合ったスポーツの存在への気づきや、興味・関心を持つきっかけづくりに役立てられます。せっかく小学校でやってくれるのだから、家庭でも有効に活用したいですね。

<こちらもおすすめ>

» 新体力テストの結果の見方、向いてるスポーツは?

全体的に点数が低いというケースは、種目のやり方がわからないだけということも多いです。やり方やコツを親子でおさらいするのもいいでしょう。点数をあげるためというより、「50m走のスタートで前傾姿勢をとれるようになろう」といった小さな目標をたてるスモールステップを心がけると、成功体験が積み重なっていきます。

<こちらもおすすめ>

» 直前対策に!50メートル走が早くなるコツ

» 直前対策に!ソフトボール投げが上達するコツ

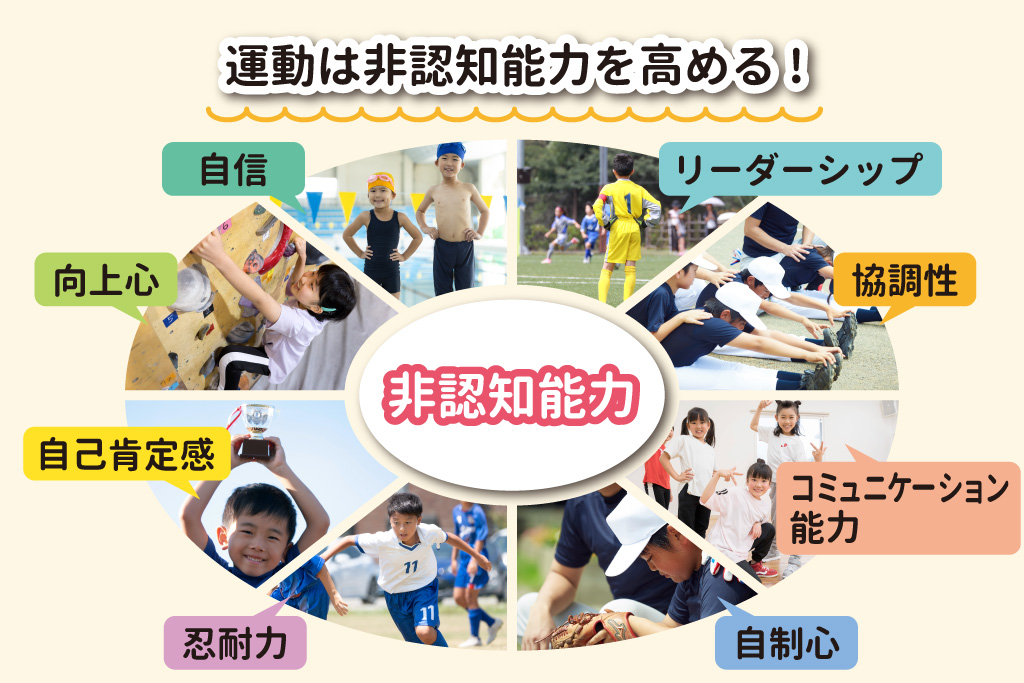

運動習慣は非認知能力も高める!

フィジカルリテラシーを習得して親子の運動機会が増え、運動が楽しくなってくると、自然と運動習慣がついてきます。7~8歳頃になると、スポーツ競技への興味もわいてくるかもしれません。

運動・スポーツ競技には、身体的な運動能力だけではなく、忍耐力や、自信、コミュニケーション力、協調性、社交性などといった、あらゆる非認知能力を育む要素があります。

自分が楽しいと思えるスポーツと出合うことで自ら行動しようという意欲が生まれたり、スポーツを通して子ども自身の感情や行動に変化が起こったり、誰かと一緒に活動することが増えコミュニケーション力や協調性が育まれるなど、これからの人生でたくましく生きていく術を学ぶことができるはずです。

<こちらもおすすめ>

» 非認知能力とは?一生ものの生きる力!

親子で「運動が好き」になるコツ

画像:PIXTA

運動機会を増やす工夫としては、スクリーンタイムの増加や夜更かしなど生活習慣の乱れを見直すことが重要です。お風呂に入った後や就寝前、登校前などのちょっとした時間で、親子で簡単なストレッチに取り組んでみるのもおすすめです。

特に、スクリーンタイムが増加すると、良い睡眠がとれず次の日の学習や運動などの活動に集中できません。ストレッチは交感神経を鎮め、良い睡眠をとることにも効果的ですよ。

<こちらもおすすめ>

» 1日5分!子どもとできる簡単ストレッチ7選

運動やスポーツを始めると、結果や成績を気にしてしまいがちですが、できるようになることよりも、できなかったことにチャレンジする気持ちを大事にしましょう。特訓して高度な成績をあげることがすべてではありません。

得意になることよりも、運動やスポーツを「楽しい」と感じることが大切です。そのためには、運動教室やスポーツクラブに丸投げするのではなく、親子で一緒に楽しく取り組んでみましょう!まずは、日々の遊びの延長から意識してみることをおすすめします。

親子でフィジカルリテラシーチェック!

- Q1.30分間くらいランニングしたり、道具を使ってスポーツを上手にできますか?

- Q2.運動することが楽しくて、色んな運動・スポーツをやってみたいですか?

- Q3.仲間と一緒に運動・スポーツを楽しめますか?

- Q4.運動・スポーツの仕方を知っていたり、どうやったら自分なりに上手くできるか分かりますか?

(順天堂大学スポーツ健康科学部 鈴木 宏哉 先生「幼児期の”運動遊び”の経験が、未来へつづく元気な体を育む!」より引用:https://goodhealth.juntendo.ac.jp/sports/000305.html)

親子でフィジカルリテラシーをチェックしてみましょう!チェック方法はとっても簡単。上記の4つのチェック項目のうち、あなたはどれくらい当てはまりますか?このチェックは、あくまで現状の把握のために参考程度に活用してください。当てはまらないからといって、落ち込む必要はありません。これをきっかけに、親子で運動・スポーツにたくさん触れ、運動嫌いや苦手意識を乗り越えましょう!