小学生の冬休みの宿題でよく出される百人一首。休み明けのかるた大会で活躍しようと、難しい和歌の暗記を頑張っているお子さんも多いのでは? でも、勝つための努力は「ひたすら暗記」だけじゃありません。もっとカンタンに楽しく、かるたに強くなれる2つのコツをご紹介します。この冬は親子で百人一首かるたに親しんでみてはいかがですか。

【こちらもおすすめ】

七草粥の「春の七草」は、百人一首にも詠まれている!

百人一首の概要・ルール

百人一首とは、百人のすぐれた歌人の和歌を一人一首ずつ選んでまとめた歌集のことです。平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した歌人・藤原定家が成立させた『小倉百人一首』が代表的です。恋愛や自然、四季などさまざまな題材の歌が詠まれています。百人一首はかるた遊びとしても有名ですよね。和歌の全句が書かれた「読み札」と下の句だけ書かれた「取り札」がそれぞれ100枚ずつあり、読み手が上の句を読み上げたら、取り手が対応する下の句が書かれた札を探して取ります。取った札の枚数が多い人が勝利!和歌をたくさん覚えていればどの札を取るべきかすぐに判断できるので、記憶力や瞬発力が肝となるゲームです。

代表的な百人一首

ここでは、いくつかの代表的な百人一首を意味と合わせてご紹介します。

秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露にぬれつつ(天智天皇)

<訳>秋、田んぼの近くの粗末な仮小屋で夜を過ごすと、苫ぶき屋根の目が粗いのですき間から落ちてくる夜露で、私の衣の袖が濡れてしまっているよ。

飛鳥時代の天智天皇の歌。当時の農民の苦労や生活の辛さを想像して詠んだ歌といわれています。

花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに(小野小町)

<訳>美しかった花の色は、むなしくあせてしまったなあ。長雨が降る間、私も年を取ってしまった。雨を眺めてもの思いにふけっている間に。

恋多き女性・小野小町の歌。長い間続く雨で色あせてしまったむなしさと、だんだん老いていく流れた年月のむなしさを重ね合わせて詠んだ歌だといわれています。

玉の緒よ 絶えなば絶えね ながらへば 忍ぶることの 弱りもぞする(式子内親王)

<訳>私の命よ、絶えるならば絶えてしまえ。もしこのまま長く生きていたら、こらえていた気持ちが弱り、隠していた恋心が外に表れてしまうかもしれないから。

神に仕える身である立場上、恋愛を禁止されていた式子内親王の歌。「秘密の恋心が世間にバレてしまうなら、いっそ死んでしまいたい!」と思い悩み詠んだ歌といわれています。

来ぬ人を まつほの浦の 夕なぎに 焼くや藻塩の 身もこがれつつ(藤原定家)

<訳>来てくれない恋人を待つ、松帆の浦の夕凪の時刻に、私は藻塩を焼く。焼かれた塩と同じように、私の身もあなたに恋い焦がれながら。

百人一首の撰者である、藤原定家が自分の作品の中から選んだ歌。恋する海人(あま)の乙女の歌で、定家は女性になりきって詠んだといわれています。

楽しく覚えるコツ① 「決まり字」を覚えれば、すばやく取れる!

百人一首かるたに強くなるなら「決まり字」を覚えるのが効率的!

決まり字とは、そこまで読まれればどの取り札を取ればよいか分かる、句の頭の数文字のこと。上の句決まり字は1字から6字決まりまであります。

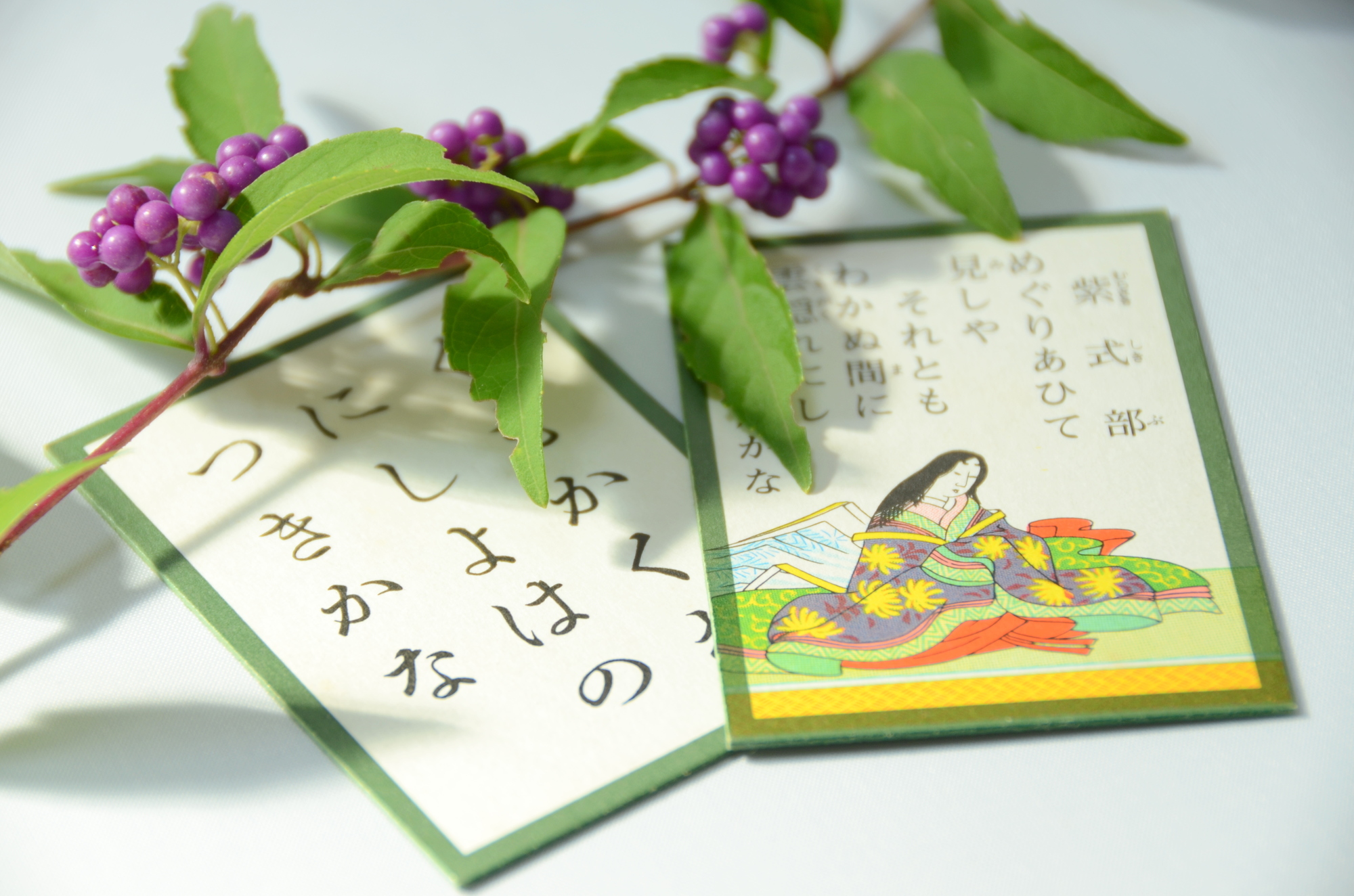

左が読み札、右が取り札

例えば、上の句が「め」で始まるのは紫式部の「巡りあひて 見しやそれとも わかぬまに 雲がくれにし 夜半の月かな」の一首だけなので、「め」が読まれたら下の句を探し始められます。読み手が上の句を読み終わる前に取り札に手を出せるので、スピード勝負のかるたとりでは圧倒的に有利です。

また、下の句が「くも」で始まる和歌は2つありますが、「くもが」で始まるのはこの歌だけ。それを知っていれば、この取り札を取ればよいとわかり、お手つき(間違った札をとってしまうこと)を防ぐことができます。

この和歌の場合、上の句の決まり字「め」の1文字、下の句の決まり字「くもが」の3文字だけを覚えてしまえば、だれよりも早くかるたを取れるようになるというわけです(写真のように濁点がない取り札もあります)。

上の句の1字決まりは「む」「す」「め」「ふ」「さ」「ほ」「せ」の7首しかありません。まずはここから覚えるのがおすすめ!

» 決まり字一覧ポスター付き『るるぶ マンガとクイズで楽しく学ぶ!百人一首』

楽しく覚えるコツ② 31文字の物語や風景を想像しよう

決まり字さえ覚えれば、31文字を丸暗記せずとも、かるたには勝てるようになるでしょう。でも、歌の意味や背景が分かっていたら、決まり字だって覚えやすいと思いませんか。たった31文字の和歌には昔の人の考え方や感情がぎっしり詰め込まれているだけでなく、当時の生活や人間関係も描かれているんですよ。

『るるぶ マンガとクイズで楽しく学ぶ!百人一首』 から抜粋

例えば、百人一首を題材にしたあのマンガでも有名な「ちはやぶる」の歌。

ちはやぶる 神代も聞かず 竜田川 からくれないに 水くくるとは

これは平安時代の貴族、在原業平が、秋の竜田川に紅葉の散っている様子を描いた屏風を見て、その美しさを称えて詠んだ歌。「神々の時代でも、竜田川をこんなに深い赤に染めるのは聞いたことがない」という意味ですが、その屏風の持ち主の皇后・藤原高子は、じつは業平の元恋人なんですって。業平は和歌の才能にあふれるイケメンだったようで、元恋人のこの歌に、藤原高子はどんな気持ちになったことでしょう。想像が膨らみます。

歌に詠まれた風景や、詠まれたシチュエーションを想像できるのも百人一首の魅力。お子さんと一緒に歌の感想を話してみても面白いですよね。

『るるぶ マンガとクイズで楽しく学ぶ!百人一首』発売中!

『るるぶ マンガとクイズで楽しく学ぶ!百人一首』

百人一首の100首すべてを、和歌の意味や詠まれた背景がわかるフルカラーのストーリーマンガや一コママンガで楽しく紹介! 解説文では、当時の情景や難しいことばの意味をわかりやすく説明しています。

漢字にはすべてふりがな付きで、和歌に用いられる歴史的仮名づかいにも読み方を記載しています。さらに、和歌の解説の他にも、百人一首の成り立ちや、平安時代のファッションのイラスト解説、現代にも残る和歌の舞台<歌枕>を「るるぶ」らしく行き方とあわせて紹介しています。お家の壁に貼れる<決まり字>一覧のポスターも付いていて、暗記もバッチリ。

百人一首かるたをもっと楽しむために、この1冊をお子さんと読んでみてはいかがですか?