明日は大晦日。子どもたちにとっては、いつもより夜更かししてよい特別な日です。「除夜の鐘を聞くまで、頑張って起きている!」という子も多いのではないでしょうか。子どもから「どうして108回鳴らすの?」「どんな意味があるの?」と聞かれて、すぐに答えられますか?

この記事では、除夜の鐘の由来や意味、正しいつき方やマナーまで、親子で学べるようやさしく解説します。

なぜ108回鳴らすの?除夜の鐘の意味と由来

日本各地のお寺では、大晦日の夜から元日にかけて、伝統的な年越し行事のひとつである「除夜の鐘」が行われます。この除夜の鐘の由来には諸説あり、もっとも有力とされているのは、中国で生まれた風習が鎌倉時代に日本に伝わったという説。もともと中国の寺院では、鬼を払う目的で毎月末の夜に108回鐘をついており、宋の時代になってから大晦日だけにつくようになったと言われています。日本には鎌倉時代に伝わったとされ、江戸時代になると各地のお寺で実施されるようになったそうです。

大晦日には、「除日(じょじつ)」という呼び名もあり、除日の夜に行われることから、除夜の鐘という名称がついたと言われています。「除」という言葉には、古いものを除き捨てて、新しいものに変えるという意味があります。つまり、大晦日の夜に鳴り響く「ゴーン、ゴーン」という鐘の音には、新年を気持ちよく迎えようという願いが込められているのです。

「除夜」とは?

除夜とは一年の最後の日である大晦日の夜のことを指します。この夜は、古い年を送り、新しい年を迎える特別な時間とされています。除夜の鐘のほかに、家族や友人と年越しそばを食べる習慣もありますね。年越しそばには、長寿や健康、災厄を断ち切り良縁の継続を願う意味が込められているそうです。

除夜の鐘は英語で何というの?

除夜の鐘は英語で「New Year’s Eve bell」と表現されます。より詳しく説明する場合は「Buddhist temple bell rung on New Year’s Eve」(大晦日に鳴らされる仏教寺院の鐘)と表現することもあります。

新しい年を迎える準備をする大晦日の過ごし方は世界の国々によってさまざま。家で家族や友人と一緒に除夜の鐘を聞いたり年越しそばを食べたりと比較的落ち着いて過ごすことが多い日本とは対照的に、盛大にカウントダウンをする国もあります。子どもと一緒に世界の年越し事情を調べてみるのも楽しそうですね。

除夜の鐘が108回とされる理由は?

除夜の鐘が108回鳴らされる理由には諸説ありますが、最もよく知られているのが、仏教の「煩悩(ぼんのう)」の数に基づくという考え方です。

煩悩とは仏教用語で、わかりやすく言うと「心の迷い」のこと。仏教では、人間には108の煩悩があるとされており、除夜の鐘を108回つくことで、それらの煩悩を一つずつ払い清め、新しい年を迎えるという意味が込められています。

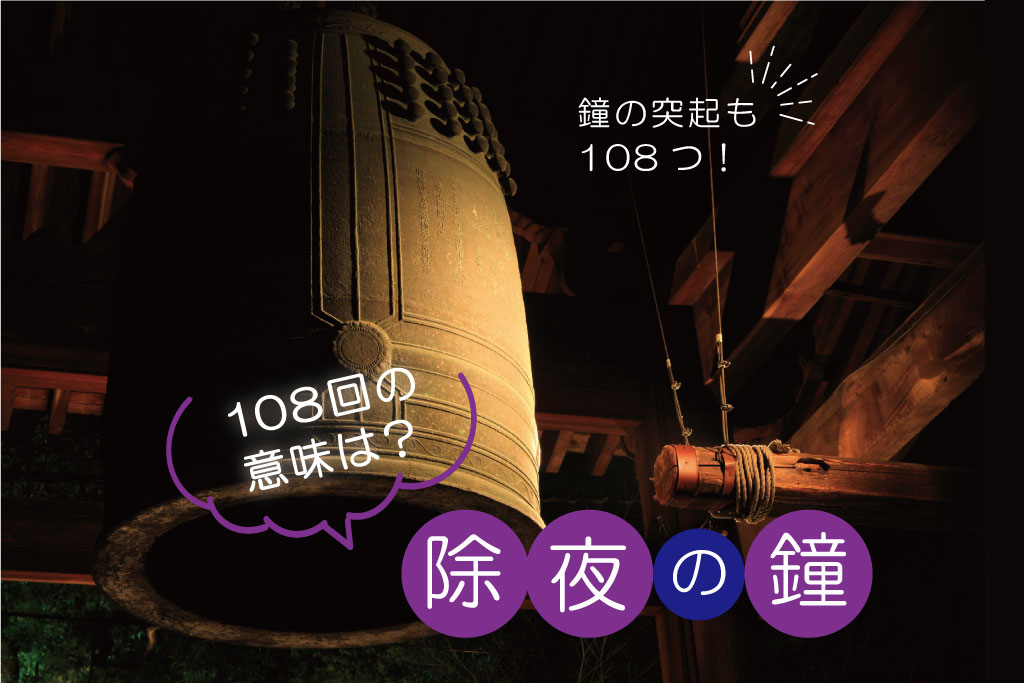

●鐘のイボ状の突起も108個!

除夜の鐘で使われる釣り鐘「梵鐘(ぼんしょう)」には、よく見ると表面に小さな突起があります。この突起は「乳(にゅう)」と呼ばれ、実は煩悩の数と同じ108個になっているのです。実際にお寺を訪れた際は、ぜひ鐘の上部にたくさんある「乳」を探してみてください。

また、梵鐘の乳は音響効果を高める役割も果たしています。

●108回以上、除夜の鐘をつく場合も!

実は、除夜の鐘は 108回以上つかれることもあります。一般参詣者も除夜の鐘をつくことができるお寺では、108回になるように人数を調整するところもありますが、希望者全員に除夜の鐘をつかせてくれるところもあります。つまり、希望者が 100人を大きく超えると、除夜の鐘が108回以上鳴らされるというわけです。鐘の音は聞くだけで縁起が良いともいわれているので、たくさん鳴らされるのは良いことともいえますね。

子どもへの除夜の鐘の説明の仕方は?

子どもに「除夜の鐘の108回とは煩悩の数」などと伝えても、年齢によっては理解が少し難しいですよね。どのように伝えるべきか、年代別にご紹介します。

2~3歳への伝え方

2〜3歳の子は、まずは鳴り響く鐘の音に耳をすませてみましょう。「どんなふうに聞こえる?」と親子で話したり、「新しい年になった合図だよ」と教えてあげるとよいでしょう。ただし、除夜の鐘は夜遅い時間なので、無理な夜更かしには気をつけて。

4~5歳への伝え方

4〜5歳の子は、身の回りの出来事への好奇心が伸びる時期!除夜の鐘を聞きながら、「今年は何が一番楽しかった?」「どんなことがあった?」と声をかけて、今年一年を振り返ってみるのがおすすめです。

小学生への伝え方

小学生になると、大晦日や元日など年中行事の知識も身についてきます。「鐘が一回鳴るたびに、嫌なことや苦しい気持ち、迷っている気持ちがひとつずつ消えていくんだよ」と伝えてみてはいかがでしょうか?親子で気持ちをリセットし、新年の目標ついて話してみるのもおすすめです。

鐘の音に耳をすませるだけでなく、実際に除夜の鐘をつきにお寺に行ってみるのもおすすめ。記事後半で、除夜の鐘がつけるお寺をご紹介しているので要チェックです。

近年増えている「除夕の鐘」とは?夕方に行う理由

最近では、従来の除夜の鐘とは異なる「除夕の鐘」を実施するお寺が増えています。

除夕の鐘とは、深夜ではなく夕方に鐘をつく行事のことです。近隣住民への騒音配慮や、小さな子どもがいる家庭でも参加しやすくするために導入されました。時間帯は午後6時から8時頃に実施されることが多いようです。

除夜の鐘は何時から?開始時間と終わりの目安

除夜の鐘は一般的に大晦日の午後11時から午後11時30分頃に開始され、深夜0時を挟んで行われます。108回すべてを鳴らし終えるまでに30分から1時間程度かかり、最後の108回目は新年を迎えてから鳴らすのが伝統です。

ただし、寺院によって開始時刻は異なります。例えば知恩院(京都)は22時40分頃から、東大寺(奈良)は午前0時から開始されます。参加を希望される場合は、事前に各寺院に開始時刻を確認することをおすすめします。

初めてでも安心!除夜の鐘をつく際のマナーとルール

除夜の鐘に参加する際は、神聖な宗教行事であることを理解し、マナーを守ることが大切です。除夜の鐘のマナーとルールには、主に以下の6つのポイントがあります。

- 静かに並び順番を待つ

- 礼節と防寒を意識して服装を選ぶ

- 正しい鐘のつき方の作法を知っておく

- お布施・志納金を適切に扱う

- 写真撮影時はルールを遵守する

- 小さな子ども連れで参加するときの注意点

除夜の鐘のマナー① 静かに並び順番を待つ

除夜の鐘では、多くの参拝者が鐘をつくために列を作って待っています。静かに並んで順番を待つことが、最も基本的なマナー。大声での会話や笑い声は控え、厳かな雰囲気を保つよう心がけましょう。列に割り込んだり、場所取りをしたりする行為も厳禁です。

寒い中での長時間の待機になることもありますが、我慢強く順番を待つことが求められます。前の人との適度な距離を保ち、押したり急かしたりしないよう注意が必要です。また、携帯電話での通話や大音量での音楽再生も避けるべき行為です。このような配慮により、全ての参加者が心穏やかに除夜の鐘を体験できます。

除夜の鐘のマナー② 礼節と防寒を意識した服装

除夜の鐘に参加する際の服装は、派手な色合いや露出の多い服装は避け、落ち着いた色合いの服を選びましょう。また、アクセサリーは控えめにして、大きな音が出るものは身に着けないよう注意が必要です。

冬の深夜は非常に寒いため、厚手のコートや手袋、マフラーなどで十分な防寒対策を行いましょう。足元は滑りにくい靴を選び、ヒールの高い靴やサンダルは避けるべきです。帽子を着用する場合は、鐘をつく際に脱帽することを忘れないようにしましょう。

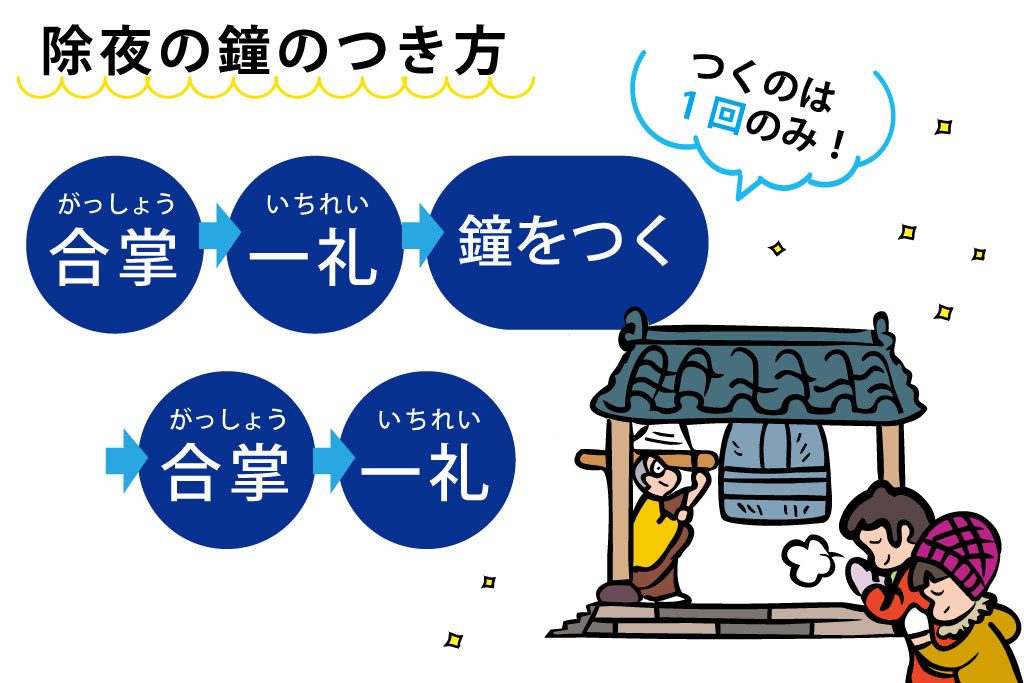

除夜の鐘のマナー③ 正しい鐘のつき方(合掌・一礼・一突き)

除夜の鐘には、古くから伝わる正しいつき方の作法があります。

基本的な手順は「合掌・一礼・一突き・合掌・一礼」です。まず鐘の前で合掌し、深く一礼します。その後、撞木(しゅもく)を静かに引き、鐘を一回だけつきます。鐘をついた後は再び合掌し、一礼して終了です。

撞木は力任せに引かず、ゆっくりと丁寧に扱うことが重要です。鐘を複数回つくことは作法に反するため、必ず一回のみにとどめます。つく際は心を込めて、一年の感謝や新年への願いを込めることが大切です。

除夜の鐘のマナー④ お布施・志納金の扱い方

除夜の鐘への参加にあたり、お布施や志納金が必要な場合があります。多くのお寺では無料で参加できますが、一部では志納金として数百円から千円程度を納めることがあります。金額が決まっている場合は指定された金額を、自由志納の場合は気持ちに応じた金額を納めます。お金は事前に小銭を用意しておくとスムーズです。

志納金は鐘をつく前に納めるのが一般的です。受付がある場合はそこで納め、受付がない場合は賽銭箱に入れます。お布施袋や白い封筒に入れて渡すとより丁寧です。金額について不明な場合は、事前にお寺に問い合わせることをおすすめします。

除夜の鐘のマナー④ 写真撮影の注意点

除夜の鐘での写真撮影には、一定のルールとマナーがあります。まず、撮影が許可されているかをお寺に確認しましょう。撮影禁止の場所では絶対に撮影を行わないでください。撮影が許可されている場合でも、フラッシュの使用は控えるのが基本です。他の参拝者の迷惑にならないよう、撮影位置にも注意が必要です。

三脚や自撮り棒の使用は、他の参加者の妨げになる恐れがあるため避けるべきです。SNSに投稿する際は、他の人の顔が写らないよう配慮しましょう。音を出さない設定にし、撮影に夢中になりすぎて作法を忘れないよう注意することも大切です。

写真撮影の際は「こっちを向いて」「笑って」などの声かけは控えめにしましょう。子どもが興奮して大声を出してしまった場合は、保護者が優しく注意することも必要です。

小さな子ども連れで除夜の鐘に参加するときの注意点

小さな子どもと一緒に除夜の鐘に参加する場合は、深夜の寒い時間帯であるため、子どもの体調管理を最優先に考えましょう。防寒着を十分に用意し、体調が悪くなった場合はすぐに帰宅する判断も必要です。長時間の待機が困難な場合は、参加を見合わせることも検討してください。

まとめ:除夜の鐘で心新たに新年を迎えよう

除夜の鐘は、日本の伝統的な年越し行事として多くの人々に親しまれています。

ぜひこの記事を参考に、子どもにも除夜の鐘の意味をわかりやすく説明してみてください。実際に除夜の鐘に参加される際は、事前に寺院の開始時刻や参加方法を確認し、適切なマナーを守って参加しましょう。

除夜の鐘の音とともに一年の締めくくりを行い、清らかな気持ちで新しい年をお迎えください。

<そのほかの年末年始記事はこちら>

» 大晦日の由来は何?大掃除のタイミングや年越しそば、除夜の鐘の意味を紹介