「8月のイベント情報を知りたい」「夏休み中、子どもたちとどう過ごそうかな……」

このようなお悩みはありませんか?

8月は夏休み期間で、親子で楽しめるイベントや体験が豊富な月です。伝統行事や自然観察、旬の味覚を通じて、子どもたちの好奇心を育てることができます。

そこで、この記事では、小学生の子どもを持つお母さんへ向けて8月の行事や工作、自然体験、食べ物、星空観察について解説します。夏休みの過ごし方や親子の思い出作りの参考として、ぜひ最後までお読みください。

『るるぶ』の名前の由来は、「見る+食べる+遊ぶ」×「知る+創る+学ぶ」。『るるぶKids歳時記』では、この『るるぶ』ならではの視点で、月ごとに親子で楽しみたいこと、知っておきたいことなどをご紹介します!

8月の「知る」主な行事と季節の習わし

8月は子どもたちの夏休み期間で、親子で参加できる行事やイベントが豊富な月です。

8月の主な行事は以下のとおりです。

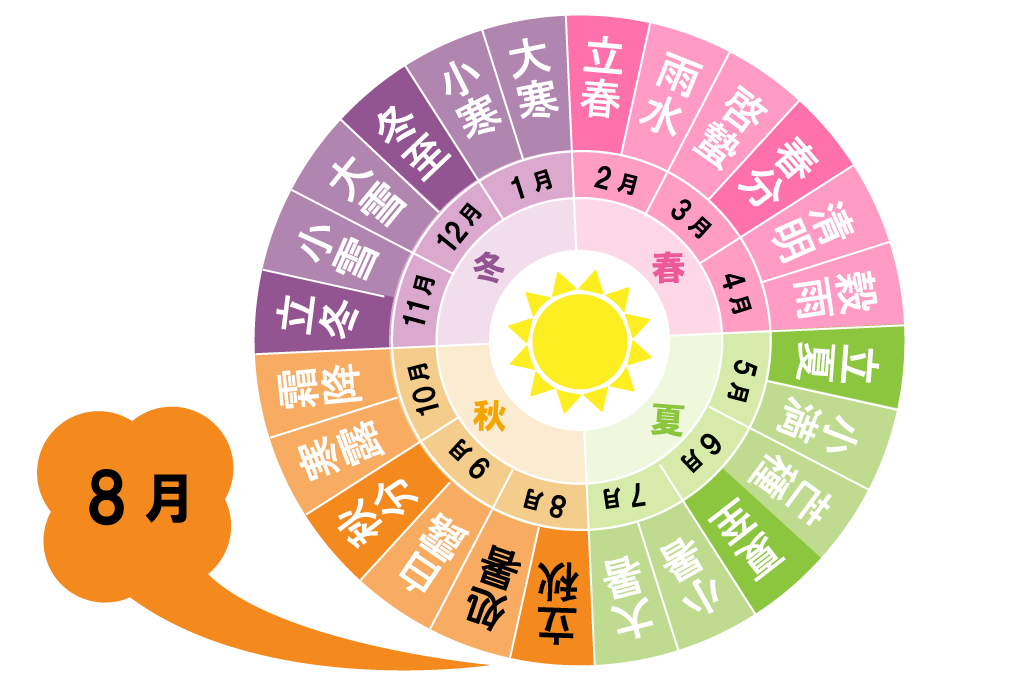

- 立秋(8月7日)

- 山の日(8月11日)

- お盆(8月13日~16日)

- 処暑(8月23日)

- 盆踊り:地域の夏祭り

8月の和名「葉月(はづき)」の意味

8月の和名「葉月」は、木の葉が色づき始める時期を表した美しい名前です。

現在の8月は真夏ですが、昔の暦では秋の始まりでした。そのため「葉が色づく月」という意味で葉月と呼ばれるようになりました。

この時期の自然観察イベントでは、季節の変化を感じられる体験ができます。俳句教室や季節の工作イベントでも、この葉月という言葉がよく使われます。

夏休みの自由研究のテーマとしても人気です。昔の人は今より早く秋の気配を感じ取っていたため、真夏でも「葉月」という秋らしい名前が付けられました。

8月7日:立秋(りっしゅう)

立秋は暦の上で秋が始まる日で、この日からあいさつが「暑中見舞い」から「残暑見舞い」に変わります。

まだまだ暑い日が続きますが、立秋以降の暑さは「残暑」と呼ばれます。

科学館や博物館では二十四節気を学ぶイベントが開催されます。植物園では秋の七草展示なども始まり、親子で季節の変化を観察できます。

子どもと一緒に祖父母への残暑見舞いを書いたり、郵便局や文具店のはがき作成ワークショップに参加したりできます。

8月11日:山の日

山の日は2016年にできた新しい祝日で、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことが目的です。

この日は全国の山や高原で親子向けのハイキングイベントが開催されます。

山登りが難しい場合でも、都市部の科学館で山の展示を見たり、自然体験プログラムに参加したりできます。標高の高い場所は涼しいので、暑い夏のお出かけ先としても最適です。

山の日についてもっと詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

» 8月の祝日「山の日」2025年はいつ?由来や過ごし方は?アウトドア体験で自然に慣れ親しもう

8月13日~16日:お盆・迎え火と送り火

お盆は先祖の霊が家族のもとに帰ってくる期間で、13日に迎え火、16日に送り火を行う伝統行事です。

迎え火は先祖の霊を迎えるため、送り火は先祖の霊を送るために火を焚きます。京都の大文字焼きや長崎の精霊流しが有名な送り火イベントです。

この期間は帰省や旅行で各地を訪れる機会も多く、地域ごとのお盆行事を体験できます。お寺の盂蘭盆会では、親子で参加できる法要や文化体験も用意されています。

キュウリの馬やナスの牛を作る体験イベントも人気で、日本の文化を楽しく学べます。

8月23日:処暑(しょしょ)

処暑は「暑さが終わる」という意味で、夏の終わりを告げる節目です。

この頃から朝晩が涼しくなり、虫の音が聞こえ始めます。親子で外で虫の声を聞いたり、空の雲の変化を観察したりできます。

自然公園や植物園では、夏から秋への変化を学ぶ観察会が開催されます。夏休みの終盤ということもあり、自由研究のまとめや新学期準備のイベントも多くなります。

盆踊りの由来と地域の夏祭り

盆踊りは先祖の霊を慰めるために始まった踊りで、現在は8月の代表的な夏祭りイベントになっています。

各地域で特色ある盆踊りが楽しめ、東京の高円寺阿波おどりや徳島の阿波おどりが特に有名です。親子で浴衣を着て参加すれば、日本の文化を肌で感じられるいい機会になるでしょう。

昔の人が先祖を大切にする気持ちから生まれた踊りが、現在は地域の交流イベントとして親しまれています。最近は現代的な音楽に合わせた新しいスタイルの盆踊りもあり、幅広い年代が楽しめます。

8月の「つくる」親子で楽しむクラフト・工作

8月は夏休み期間で時間に余裕があるため、親子で工作やクラフトを楽しむ絶好の機会です。夏の季節感を取り入れた工作は、子どもたちの創造力を育てながら、日本の文化や自然について学べる貴重な体験になります。

8月におすすめの工作は以下のとおりです。

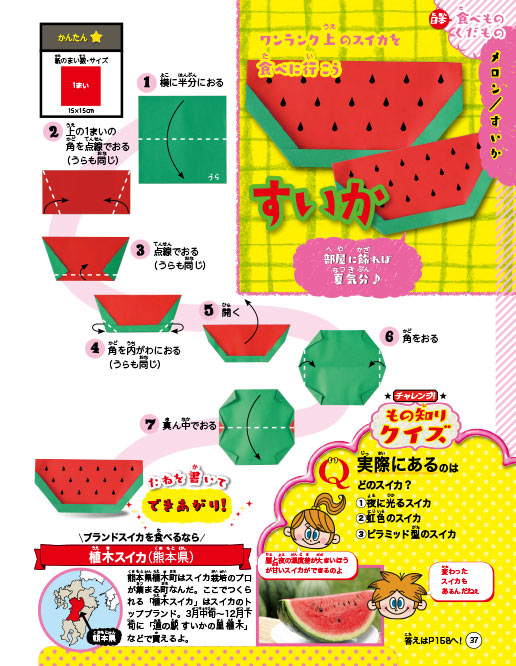

- 折り紙で作るスイカと夏の風物詩

- 精霊馬・精霊牛(キュウリとナスの飾り)作り

- 自由研究にぴったりの昆虫・植物標本づくり

身近な材料で手軽に始められるものばかりなので、親子で楽しい時間を過ごしましょう。

折り紙で作るスイカと夏の風物詩

夏の風物詩といえばスイカが定番です。『るるぶ 楽しく折って親子で世界一周!旅のおりがみ100』では、季節の折り紙レシピとしてスイカの折り方が詳しく紹介されています。赤い折り紙と緑の折り紙を使って、リアルなスイカを表現できます。

黒いペンで種を描き足すと、より本物らしく仕上がります。この工作は図書館や公民館で開催される8月のイベントでも人気のプログラムです。

スイカ以外にも、ひまわりや朝顔、かき氷など夏の風物詩を折り紙で表現する方法があります。完成した作品は壁に飾って夏の装飾にしたり、暑中見舞いや残暑見舞いのカードに貼ったりできます。

材料費がほとんどかからず、雨の日でも室内で楽しめる工作として重宝します。

<夏野菜の余りで工作しよう!>

» 野菜スタンプのやり方&アイデア集!

精霊馬・精霊牛(キュウリとナスの飾り)作り

お盆の時期に作る精霊馬と精霊牛は、日本の伝統文化を学べる意味深い工作です。

キュウリに4本の割り箸を刺して馬を、ナスに4本の割り箸を刺して牛を作ります。精霊馬は先祖の霊が早く帰ってこられるように、精霊牛はゆっくり帰れるようにという願いが込められています。

作り方は簡単で、キュウリやナスに割り箸を脚として刺すだけです。割り箸の先は尖っているので、大人が手伝ってあげて安全に作業しましょう。

完成したら仏壇の前や玄関に飾ります。お盆の意味を説明しながら作ることで、先祖を大切にする日本の心を伝えられます。

自由研究にぴったりの昆虫・植物標本づくり

夏は昆虫や植物が豊富な季節で、標本作りは自由研究の定番テーマです。

昆虫標本は、捕まえた昆虫を乾燥させて標本箱に並べます。植物標本は、採取した植物を新聞紙に挟んで押し花にし、台紙に貼って保存します。

採取時は図鑑で名前を調べ、観察記録も一緒に残しましょう。どこで見つけたか、どんな環境だったかを記録すると、より充実した研究になります。

標本作りに必要な道具は、昆虫網、虫かご、ルーペ、標本箱、台紙などです。ホームセンターや文具店で購入できます。完成した標本は夏休みの宿題として提出でき、自然への興味も深まります。

自由研究のテーマ探しでお悩みの方はこちらもご覧ください!

自由研究サポートガイド!人気テーマ・実験・工作など 手順からまとめ方まで

8月の「学ぶ」自然や行事の豆知識

8月は自然観察に最適な季節で、親子で学べる興味深い現象がたくさん見られます。

8月に学べる自然や行事の豆知識は以下のとおりです。

- セミの羽化観察と生態について

- 8月の花:朝顔・昼顔・夕顔の違い

- 夏の雲の種類:入道雲・かなとこ雲

- ひまわりの成長観察&写真記録術

- 8月の季語や時候のあいさつ

セミの羽化観察と生態について

セミの羽化は8月の夜に観察できる自然現象です。

セミは土の中で数年間過ごした後、夏の夜に地上に出てきて羽化します。夕方から夜にかけて木の幹や壁に止まり、背中が割れて成虫が出てくる様子が観察できます。

羽化の観察は午後7時頃から始めましょう。懐中電灯を持参し、セミの抜け殻が多い場所を探してみてください。羽化中のセミは非常にデリケートなので、触らずに静かに観察することが大切です。

羽化中のセミは非常にデリケートで、白く柔らかい体をしており、触れずに静かに観察することが大切です。次第に色が濃くなり、羽が硬化していく様子を観察すると、命の変化がリアルに体感できます。

8月の花:朝顔・昼顔・夕顔の違い

朝顔、昼顔、夕顔はよく似た花ですが、咲く時間と特徴に明確な違いがあります。

朝顔は早朝に咲いて昼前にしぼみ、ハート型の大きな葉が特徴です。青や紫、ピンクなどさまざまな色があります。

昼顔は朝に咲いて夕方まで咲き続け、葉は細長いスペード型をしています。花は淡いピンク色で、道端でもよく見かけます。

夕顔は夕方に咲いて翌朝しぼむ花で、実はウリ科の植物です。白い花を咲かせ、大きな実がなります。朝顔や昼顔とは植物の分類が異なります。

夏の雲の種類:入道雲・かなとこ雲

8月の青空に浮かぶ雲にはさまざまな種類があり、それぞれに特徴的な形と名前があります。

入道雲(積乱雲)は、もくもくと縦に伸びた大きな雲で、夏の雷雨の前兆として知られています。下部が平らで上部が盛り上がっており、さらに発達すると「かなとこ雲」と呼ばれる形になります。

雲の形や動きを写真に記録して、天気の変化と合わせて観察日記をつけてみてください。

ひまわりの成長観察&写真記録術

ひまわりは8月を代表する花で、成長過程を記録できます。

ひまわりは種まきから約3ヵ月で開花し、その間に劇的な変化を見せます。発芽、葉の展開、つぼみの形成、開花という各段階を定期的に撮影しましょう。

写真記録のコツは、毎日同じ時間帯・同じ位置から撮影することです。こうすることで、ひまわりの成長の変化が一目でわかりやすくなります。

測定記録も一緒に残すとより充実した観察になります。草丈、葉の数、花の大きさなどを定期的に測って記録しましょう。

8月の季語や時候のあいさつ

8月には美しい季語がたくさんあり、手紙やあいさつ文で使うと季節感を表現できます。

8月の代表的な季語には「残暑」「立秋」「夕立」「蝉時雨」「向日葵」「西瓜」などがあります。これらの言葉は俳句や短歌でもよく使われます。

時候のあいさつでは「残暑の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます」「立秋の候、いかがお過ごしでしょうか」などが一般的です。

親しい相手には「立秋とは名ばかりの暑い日が続いておりますが、お元気でしょうか」「連日の猛暑にうんざりしておりますが、お変わりありませんか」といったより自然な表現も使えます。

子どもが祖父母に送る残暑見舞いなら「まだまだ暑い日が続いていますが、おじいちゃん、おばあちゃんはお元気ですか。僕も夏バテしないよう気をつけています」のような親しみやすい文章がおすすめです。季語を使った美しい日本語表現を親子で学んでみましょう。

8月の「味わう」旬の食べ物と行事食

8月は夏の食材が最もおいしい時期で、旬の味覚を親子で楽しめます。暑い夏を乗り切るための栄養豊富な食材や、涼しさを感じられる季節の食べ物が豊富です。

8月に味わいたい旬の食べ物は以下のとおりです。

- 果物:スイカ・桃・梨

- 夏野菜:トマト・キュウリ・ナス・とうもろこし

- 行事食:そうめん・かき氷

- 盆のお供え物

- 親子で作る夏の涼味レシピ

- 旬の食材を使って、子どもと一緒に夏の味覚を満喫しましょう。

果物:スイカ・桃・梨

8月に旬を迎える代表的な果物は以下のとおりです。

- スイカ

- 桃

- 梨

スイカは8月の代表的な果物で、水分が90%以上含まれているため熱中症予防にも効果的です。おいしいスイカの見分け方は、縞模様がはっきりしていて、濃い部分が少し膨らんでいるものを選ぶことです。

桃は甘くてジューシーで、ビタミンCが豊富に含まれています。手で軽く押して少し柔らかいものが食べ頃です。冷蔵庫で冷やしすぎると甘みが減るので、食べる1時間前に冷やすのがおすすめです。

夏野菜:トマト・キュウリ・ナス・とうもろこし

8月に旬を迎える主な夏野菜は以下のとおりです。

- トマト

- キュウリ

- ナス

- とうもろこし

トマトは真っ赤に熟したものが栄養価も高く、リコピンという抗酸化成分が豊富です。ヘタが緑色でピンとしているものを選びましょう。冷やしてそのまま食べたり、サラダにしたりして楽しめます。

とうもろこしは甘くて子どもにも人気の野菜で、エネルギー源になる糖質が豊富です。皮付きのまま茹でると甘みが逃げません。茹でたてのとうもろこしに塩を振って食べるのが一番おいしい食べ方です。

行事食:そうめん・かき氷・お盆のお供え物

8月の行事で楽しまれる代表的な食べ物は以下のとおりです。

- そうめん

- かき氷

- お盆のお供え物

そうめんは七夕の頃から食べられる夏の定番で、のど越しが良くて食欲がないときでも食べやすい食材です。茹で時間は1〜2分と短く、冷水でしっかり冷やすのがポイントです。薬味にネギや生姜を使うとさっぱりといただけます。

かき氷は暑い夏の楽しみで、家庭でも手軽に作れます。氷を細かく削って、シロップやフルーツをトッピングして楽しみましょう。最近は天然氷を使ったふわふわのかき氷も人気です。

親子で作る夏の涼味レシピ

暑い8月は火を使わない簡単レシピで、親子で楽しく涼しい料理を作りましょう。今回はフルーツポンチのレシピをご紹介します。

【材料(4人分)】

- スイカ:1/8個

- 桃:2個

- 梨:1個

- サイダー:500ml

- 砂糖:大さじ2

- 氷:適量

【作り方】

- スイカ、桃、梨を一口大に切ります。桃と梨は皮を剥いてから切りましょう。

- 大きなボウルに切ったフルーツを入れます。

- サイダーと砂糖を加えて軽く混ぜます。

- 冷蔵庫で30分〜1時間冷やします。

- 食べる直前に氷を浮かべて完成です。

子どもには柔らかい桃や梨を切ってもらい、大人がスイカを担当すると安全です。フルーツの切り方をそろえなくても、手作り感があっておいしく仕上がります。見た目も涼しげで、夏のおやつタイムが楽しくなります。

8月の「観る」星空・天体イベント

画像:国立天文台

8月は夜空が美しく、親子で星空観察を楽しむのに最適な季節です。夏休み期間で夜更かしもしやすく、さまざまな天体イベントが観察できます。

8月に観察できる星空・天体イベントは以下のとおりです。

- 8月12日~13日:ペルセウス座流星群(極大)

- 8月9日:満月(スタージョンムーン)

- 夏の大三角:織姫・彦星・デネブ

- 天の川観察と七夕の星座

- 夏の星空観察会・プラネタリウム情報

親子で夜空を見上げて、宇宙の神秘を感じてみましょう。

8月12日~13日:ペルセウス座流星群(極大)

ペルセウス座流星群は8月の最大の天体イベントで、三大流星群のひとつに数えられます。

8月12日の深夜から13日の明け方にかけて活動のピークを迎え、1時間に30個程度の流星が観察できる可能性があります。流星群の名前は、流星が飛び出してくるように見える方向(放射点)がペルセウス座にあることから付けられました。

観察のコツは、街明かりの少ない暗い場所を選ぶことです。月明かりが明るいと見えにくくなるため、月が沈んだ後の時間帯がおすすめです。レジャーシートを敷いて寝転がり、空全体を見渡すようにすると流星を見つけやすくなります。

夜中の観察になるので、虫除けスプレーや薄手の上着を準備して、親子で安全に楽しみましょう。

ペルセウス流星群についてもっと詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

» ペルセウス座流星群2025年はいつ?見頃、見える場所や方角を解説 夏の自由研究にも!

8月9日:満月(スタージョンムーン)

8月9日は満月で、アメリカの農事暦では「スタージョンムーン」と呼ばれています。

スタージョンムーンの名前は、この時期にスタージョン(チョウザメ)がよく獲れたことに由来します。8月の満月は夏の夜空に美しく輝き、親子で月の観察をするのに絶好の機会です。

満月の夜は月明かりが明るすぎて流星群は見えにくくなりますが、月のクレーターや模様をじっくり観察できます。双眼鏡があれば、月の表面の詳細な地形も楽しめます。

月が昇る時刻や方角を事前に調べておくと、観察計画が立てやすくなります。子どもと一緒に月の満ち欠けの仕組みについて話すのも良い学習機会です。

夏の大三角:織姫・彦星・デネブ

夏の大三角は、織姫(ベガ)、彦星(アルタイル)、デネブの3つの明るい星で作られる大きな三角形です。

織姫はこと座の一等星ベガで、夏の夜空で最も明るく輝く星のひとつです。彦星はわし座の一等星アルタイルで、織姫の南東側で見つけられます。デネブははくちょう座の一等星で、三角形の頂点を作る星です。

夏の大三角は8月の夜空で見つけやすく、星座を探す目印としても便利です。まず明るい織姫を見つけて、そこから他の2つの星を探してみましょう。

七夕の物語と関連付けて説明すると、子どもたちも興味を持ちやすくなります。親子で星座早見盤を使いながら観察すると、より楽しめるでしょう。

<夏の星空観察もおすすめ>

» 夏の大三角・天の川・さそり座の見つけ方、星座の神話も紹介

天の川観察と七夕の星座

8月は天の川が最も美しく見える時期で、織姫と彦星を隔てる星の川を観察できます。

天の川は無数の星が集まって作られた光の帯で、夏の大三角の中を通って見えます。街明かりの少ない場所では、肉眼でも薄っすらと白い帯状の光として確認できます。

七夕の物語では、織姫と彦星が年に一度だけ天の川を渡って会うとされています。実際の夜空でも、天の川を挟んで織姫(ベガ)と彦星(アルタイル)が向かい合って輝いているのが観察できます。

天の川観察は空気が澄んでいて、月明かりがない夜がおすすめです。デジタルカメラで撮影すると、肉眼では見えない詳細な構造も記録できます。

夏の星空観察会・プラネタリウム情報

8月は各地で星空観察会やプラネタリウムの特別プログラムが開催されます。

公民館や科学館では親子向けの星空観察会が企画され、専門家による解説付きで星座や天体を学べます。天体望遠鏡を使った土星の輪や月のクレーター観察も体験できます。

プラネタリウムでは夏の星座特集や流星群の解説番組が上映されます。天候に左右されずに星空を楽しめるので、雨の日でも安心です。

参加前にインターネットで開催情報を確認し、予約が必要な場合は早めに申し込みましょう。持ち物として虫除けスプレー、懐中電灯(赤いセロハンを貼ったもの)、レジャーシートなどがあると便利です。

まとめ|8月は家族で夏の伝統・自然・味覚を楽しむ月

8月は夏休み期間で、親子一緒にさまざまなイベントや体験を楽しめる特別な月です。立秋やお盆などの伝統行事を通じて日本の文化を学び、セミの羽化観察や星空鑑賞で自然の神秘を体感できます。

また、スイカや桃などの旬の味覚を味わったり、折り紙や工作で季節の作品を作ったりと、五感を使った豊富な体験が待っています。ペルセウス座流星群や夏の大三角など、8月ならではの天体イベントも見逃せません。

暑い季節だからこそ楽しめる8月のイベントを通じて、子どもたちの好奇心を育て、家族の絆を深める素敵な夏の思い出を作りましょう。熱中症対策をしっかりと取りながら、安全に8月を満喫してください。

<残暑でも紫外線対策はしっかりと!>

» 親子の紫外線対策 親子の紫外線対策!正しい塗り方&落とし方も

<熱中症警戒アラートの発表状況がわかる!>

» 環境省の熱中症予防サイト

<こちらもおすすめ!夏の雷とは>

» 雷のしくみは?雷から身を守る方法も

<ママ小児科医が解説!>

» 子どもの夏の感染症 症状や治療、予防法を解説