47都道府県それぞれの代表的な「特産品」をクローズアップ。【知る】【つくる】【学ぶ】の3つの視点から、特産品と各都道府県の関係をひも解きます。各地の歴史や風土だけでなく、意外な理由で生まれた特産品は、知れば知るほどおもしろい!

京都府で紹介するのは、ずばり「お茶」。織田信長、豊臣秀吉などの戦国大名にも愛されたお茶の意外な歴史や種類、そしておいしい淹れ方まで、知って得する情報をたっぷり紹介します。

※この記事は、2023年9月16日時点の内容に基づいています。

47都道府県 特産品おもしろ雑学!トップ

» 47都道府県 特産品おもしろ雑学!|誰かに話したくなるひみつをイラストで解説

47都道府県の特徴まとめ

» 47都道府県の特徴をマンガ・地図で楽しく学ぶ!【日本の地理・歴史・産業・観光】

京都府ってどんなところ?

京都府は、平安時代から江戸時代まで長く栄えた日本の都。数々の貴重な建造物は重要文化財や国宝に指定され、京都市・宇治市・滋賀県大津市の歴史ある17の建物が、1994年に世界遺産に登録されました。西陣織や京友禅などの工芸は、今でも伝統を守りながら受け継がれています。

そんな京都府は、ほかの県に比べてお茶、特に抹茶を使ったお菓子やスイーツが多く、おみやげとしても大人気。なかでも、お茶の生産が盛んな宇治市は玉露の産地としても知られており、日本三大銘茶の一つとされる「宇治茶」は、渋みが少なくて甘みが強いのが特徴です。京都府民だけでなく、全国の人に愛されています。

【知る】歴史や種類……お茶のいろいろ

どうして京都ではお茶がたくさん栽培されているの?

もともとは中国から伝わったとされるお茶。京都府におけるお茶栽培の始まりは13世紀の鎌倉時代で、土や地形などの条件に恵まれていたことから宇治市での栽培が拡大しました。これが「宇治茶」の始まりです。

当時は僧侶の飲み物でしたが、やがて一般の人も飲むようになり、広く親しまれるようになったといわれています。

戦国時代には、織田信長、豊臣秀吉などの名だたる戦国大名や、彼らに保護された千利休などの茶人にも愛され、宇治市は茶の産地としての地位を確立。

この頃、一定期間茶葉に光をあてずに育てる覆下(おおいした)栽培がスタートします。覆下栽培により鮮やかで、濃緑色のあるうまみの強い茶が生まれ、日本固有の「抹茶」が誕生しました。

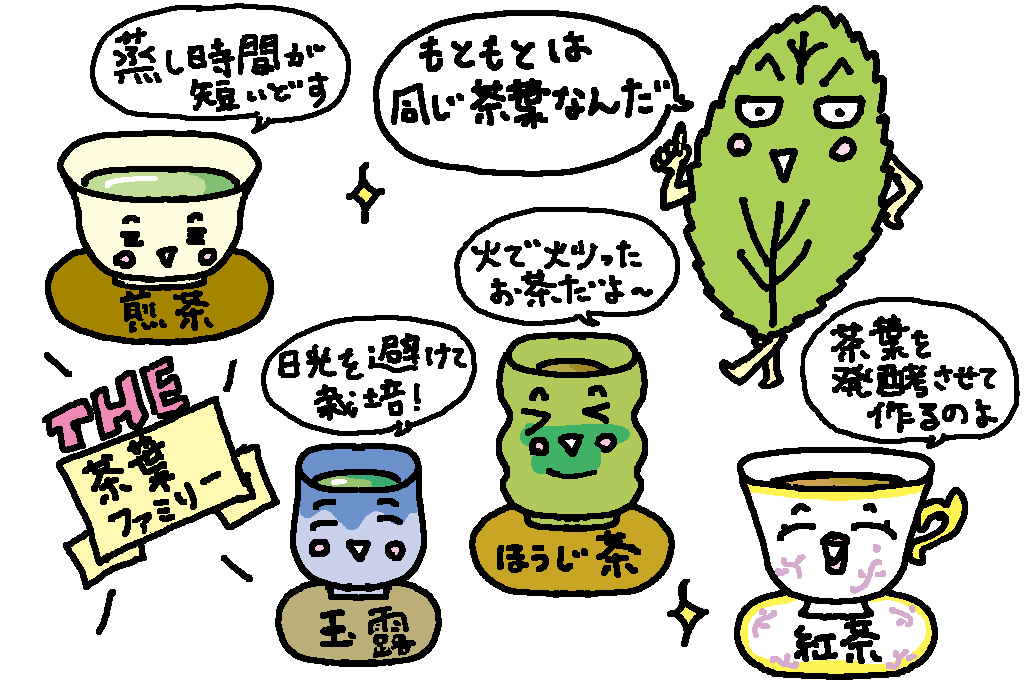

緑茶と紅茶は、同じ茶葉って本当!?

緑茶、玉露、紅茶とお茶の種類はたくさんありますが、実はみんな同じチャノキ(茶樹)という、ツバキ科の常緑樹から作られているって知っていましたか?

違いは、茶葉を摘んだあとの発酵度合。茶葉は摘み取った時点から発酵が始まります。完全に発酵させるのが「紅茶」、少しだけ発酵させるのが「烏龍茶」、発酵せず製造するのが「緑茶」です。発酵の度合いによって全く違う味わいになるのも、お茶のおもしろいところですね。

緑茶の多くは一般的によく飲まれる「煎茶(せんちゃ)」ですが、日光を避けて栽培したのが「玉露」、強火で炒ったのが「ほうじ茶」と、緑茶だけでもたくさんの種類があります。

また「抹茶」は、「玉露」同様に覆いをして栽培した「碾茶(てんちゃ)」の茶葉を茶臼で挽いて粉末状にしたもののことをいいます。

おいしいお茶を飲むなら新茶がおすすめ!

画像:PIXTA

お茶は春から秋にかけて数回に分けて、収穫されます。毎年4月下旬〜5月初旬に最初の茶摘みが行われ、そのときに摘んだ茶葉が「一番茶」、6月初旬までに摘まれたお茶は「新茶」と呼ばれています。

新茶(一番茶)は深いうま味と香りのよさが魅力。さらに栄養価が高いとされ、「新茶を飲めば一年間、健康に暮らせる」などともいわれます。

その後に摘まれる茶葉は、二番茶(6月〜7月上旬)、三番茶(7月中旬〜8月)と呼ばれ、最後に9月〜10月頃に四番茶(秋冬番茶)を収穫。二番茶以降は、さっぱりとした味わいになります。

ちなみに、9月頃より摘まれる茶葉を使ったお茶は「番茶」とも呼ばれています。

\\るるぶKidsからの予約が便利!//

【つくる】お茶のおいしい淹れ方、食べ方

お茶は淹れ方によって、おいしさに差がつくともいわれます。そこで、今すぐ実践できる、淹れ方のコツを紹介。また、ちょっと意外なお茶を使ったおかゆも。親子で一緒に作り、食べてみてくださいね。

子どもでも簡単!おいしいお茶の淹れ方

お茶を淹れるときは、お湯の温度と、待ち時間、そして注ぎ方に気を付けましょう。ここでは煎茶の淹れ方をご紹介!

簡単に淹れ方を紹介

- お湯を人数分の茶碗の8分目まで注ぎ、お湯を冷ましつつ(上級煎茶で70℃、中級煎茶なら80〜90℃に)、茶碗を温めます。

- 煎茶(一人分約2~3g※ティースプーン1杯)を急須に入れます。

- ①で茶碗に注いだお湯を急須に移します。

- 急須はゆすらず、普通(蒸し)煎茶なら1~2分静かに待ちます。

- 少しずつ「廻し注ぎ」をし、お茶の濃さが均等になるように注ぎます。

優しい味で子どもも満足!「茶がゆ」

画像:PIXTA

お茶で米を煮出した料理が「茶がゆ」です。香ばしい風味が食欲をそそり、さらっと食べやすいので、子どももOK! 暑さで食が細くなりがちな夏に多く食べられます。

ちなみに、京都府の「茶がゆ」はそら豆が入っているのが特徴。もともとは奈良県の郷土料理です。

簡単に京都の茶がゆレシピを紹介

- 米を洗って30分水に浸けた後、ざるに上げておきます。

- そら豆を炒ります。炒った豆を熱いうちに水につけ皮をむきます。

- 鍋に水を入れ、番茶と豆の皮を入れて煎じます。

- ③を、ざるの上にきれいな布巾またはクッキングペーパーを敷いてこします。

- 深めの鍋に、④のこした汁を火にかけ、皮をむいたそら豆を煮ます。

- 豆がやわらかくなった頃に米を入れ、ふきこぼれないようにして、サラッとした感じまで炊きます。

- 火を止めて適量の塩を入れ軽く混ぜたら完成。

【学ぶ】お茶について学べるスポット

京都府には、お茶についての知識を深めたり、お茶作りに茶摘み、さらに茶そば作りなど、いろいろな体験ができたりできる施設がたくさん。体験のあとは併設するお店で、お茶のスイーツを味わいましょう。

お茶と宇治のまち歴史公園 茶づな

「お茶と宇治のまち歴史公園」内に位置する交流館「茶づな」には、宇治茶の歴史について学べるミュージアム「宇治茶の間」が併設されています。

宇治茶の作り方や、玉露と煎茶の違いなどお茶に関する情報を発信するだけでなく、体験プログラムも充実。自分で挽いたものとプロの抹茶の違いを知る「茶臼から抹茶づくり」や茶筒づくりなど、貴重な体験が多数あります。館内のレストランでは、抹茶パフェも味わえます。

| 住所 | 京都府宇治市菟道丸山203-1 Googleマップ |

|---|---|

| 問合先 | 0774-24-2700 |

| 営業時間 | 9~17時(ミュージアムの最終入館は16時30分) |

| 定休日 | なし |

| 料金 | 一般600円、小人(小・中学生)300円、幼児(0~6歳)無料(体験プログラムは別料金) |

| アクセス | 公共機関:京阪電車宇治駅→徒歩4分、JR宇治駅→徒歩12分 車:京滋バイパス宇治西ICから一般道経由で約10分、京滋バイパス宇治東ICから一般道経由で約3分 |

| 駐車場 | あり/73台(別途臨時駐車場47台)/150円(30分) |

| URL |

福寿園宇治茶工房

宇治茶の老舗・福寿園が手がける宇治茶体験施設「福寿園宇治茶工房」では、石臼で抹茶づくりやほうじ茶づくりの体験だけでなく、お茶を飲む際に使える朝日焼の器作りや絵付けも体験可能。

茶道に親しめる茶室、お茶を使った甘味を楽しめる茶寮、さらには茶の製造工程が見学できる資料館もあり、宇治茶の魅力にどっぷり触れられます。宇治茶や茶器も販売していて、おみやげにもぴったり。

| 住所 | 京都府宇治市宇治山田10(宇治川朝霧橋袂) Googleマップ |

|---|---|

| 問合先 | 050-3152-2930 |

| 営業時間 | 10~17時 |

| 定休日 | 不定休 |

| 料金 | 体験により異なる |

| アクセス | 公共機関:京阪宇治駅→徒歩8分、JR宇治駅→徒歩15分 車:京滋バイパス宇治東ICから府道7号経由2km5分 |

| 駐車場 | あり/8台/無料 |

| URL |

郷土料理体験教室 和束家

お茶の名産地として知られる京都府南部の和束町で、郷土料理を作る体験を行っている「和束家」。

純和風の趣ある日本家屋では地元の茶葉を使った茶そば作りの体験ができ、自分で打った茶そばが食べられます。また、すぐ近くには茶畑があり、茶摘みの体験も。土・日曜、祝日限定で、日本遺産「石寺の茶畑」を巡るガイド付き茶畑周遊ツアーも開催しています。

| 住所 | 京都府相楽郡和束町石寺初尾平21 Googleマップ |

|---|---|

| 問合先 | 090-3058-0261(予約専用) |

| 営業時間 | 11~14時 |

| 定休日 | 不定休 |

| 料金 | 体験により異なる |

| アクセス | 公共機関:JR加茂駅西口→奈良交通バス(和束小杉行き)で8分、バス停:和束高橋→徒歩5分 車:新名神高速道路信楽ICから国道307号・5号経由で約120分、阪奈道宝来ICから国道308号・24号など経由で約80分 |

| 駐車場 | あり/10台/無料 |

| URL |

\\るるぶKidsからの予約が便利!//

【SDGs】京都のお茶を自由に飲んだり守ったりするために

京都で収穫されるお茶は、環境に負荷をかけず生態系と調和しながら栽培が行われています。この先も、お茶を変わらず自由に飲んだり守ったりするためにはどのようなSDGsを意識すれば親子で話し合ったり、考えてみるといいですね。