「星空観察をしてみたいけど、何から始めればいいのだろう」「きれいな星が見える場所はどこなのだろう」「子どもと一緒に楽しめるかな」

このようなお悩みはありませんか?

星空観察は、特別な機材がなくても誰でも気軽に始められる素敵な趣味です。知識や道具、観察スポットを知ることで、満天の星を存分に楽しめます。そこで、この記事では初心者の方へ向けて星空観察の基礎知識や必要な道具、全国のおすすめスポットまで徹底解説します。季節ごとの星空の楽しみ方や子どもと一緒に観察するコツも紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

星空観察の記事

春の星空 / 夏の星空 / 秋の星空 / 冬の星空 中秋の名月

星空観察とは?親子で始めるために知っておきたい基礎知識

星空観察は、夜空に輝く星や星座、天体を観察する活動です。親子での星空観察は、子どもの好奇心を育み、自然科学への興味を深める素晴らしい体験となります。特別な知識や高価な機材がなくても、基本的な星座の見つけ方や季節ごとの星空の特徴を知るだけで楽しめます。ここでは、親子で星空観察を楽しむために知っておきたい基礎知識をご紹介します。

星空観察の魅力

星空観察の魅力は、誰でも気軽に始められる点にあります。窓から見える夜空を眺めるだけでも、立派な星空観察の第一歩です。

夜空を見上げることで、私たちは日常を離れ、宇宙の広大さや神秘を感じることができます。子どもにとっては、星空は想像力を刺激し、自然科学への興味を育む絶好の教材となります。

また、星空観察は家族の絆を深める貴重な機会です。夜空の下で星座を探したり、流れ星を一緒に見つけたりする体験は、かけがえのない思い出になるでしょう。

季節や場所によって見える星々が変わるため、何度行っても新たな発見があります。子どもの成長や興味に合わせて、徐々に知識を深めていけるのも星空観察ならではの魅力です。

季節ごとの星空の違い

星空は季節によって大きく変化します。春夏秋冬、それぞれの季節に特徴的な星座があり、一年を通して星空観察を楽しむことでさまざまな天体に出会えます。

| 季節 | 代表的な星座 | 観察のポイント |

|---|---|---|

| 春 | しし座、おとめ座 | 春の大曲線を探してみよう |

| 夏 | さそり座、はくちょう座、わし座 | 夏の大三角と天の川を観察 |

| 秋 | ペガスス座、アンドロメダ座 | 秋の四辺形を目印に |

| 冬 | オリオン座、おおいぬ座 | 冬の大三角と明るい恒星を楽しむ |

ここでは季節ごとの星空の特徴と観察ポイントをご紹介します。

◆春の星空

春の星空では、「しし座」や「おとめ座」が夜空に輝きます。比較的星が少ない時期ですが、その分、特徴的な星座を見つけやすくなっています。

「春の大曲線」と呼ばれる、北斗七星の柄から弧を描くようにアークトゥルス、スピカへと続く星の並びを観察できるのも春ならではの楽しみです。

◆夏の星空

夏になると、「さそり座」「はくちょう座」「わし座」の明るい星が作る「夏の大三角」が見えます。夏は一年で最も星が多く、天の川も美しく見える季節です。

特に8月のペルセウス座流星群は、親子で星空観察を楽しむ絶好の機会となります。暖かい夜に寝転んで流れ星を数えるのは、子どもにとって特別な体験になるでしょう。

◆秋の星空

秋の星空の特徴は「秋の四辺形」です。「ペガスス座」を中心に四角い形を作っており、初心者でも見つけやすい目印となります。

秋は天体観測に適した季節で、空気が澄んでいるため星がよく見えます。アンドロメダ銀河など、双眼鏡でも観察できる天体を探してみるのもおすすめです。

◆冬の星空

冬になると、「オリオン座」や「おおいぬ座」などの明るい星座が現れます。「冬の大三角」と呼ばれる三つの1等星が作る三角形も冬の星空の目印です。

冬は空気が澄んでいて星が最もきらびやかに見える時期です。オリオン大星雲など、肉眼でも見える美しい天体が観察できます。防寒対策をしっかりした上で行いましょう。

星空観察に必要な道具

星空観察は高価な機材がなくても気軽に始められますが、観察の幅を広げるにはいくつかの道具があると便利です。初心者から上級者まで、星空観察の楽しみ方に合わせた道具選びのポイントをご紹介します。

双眼鏡

星空観察の入門に最も適しているのは双眼鏡です。望遠鏡よりも手軽で、広い視野で星空を楽しめる利点があります。双眼鏡を選ぶ際は、口径と倍率に注目しましょう。星空観察には「7×50」や「10×50」といった表記の双眼鏡がおすすめです。前の数字が倍率、後の数字が対物レンズの口径(mm)を表しています。初めて双眼鏡を使う子どもには、軽量で安定感のある7~8倍程度の双眼鏡が扱いやすいでしょう。三脚に取り付けられるタイプだと、長時間の観察も疲れません。

望遠鏡

星空観察をさらに楽しみたい方には望遠鏡がおすすめです。月のクレーターや惑星の模様など、より詳細に天体を観察できます。

初心者向けの望遠鏡は、扱いやすい屈折式や反射式の口径7~10cm程度のものが適しています。子どもと一緒に使うなら、セッティングが簡単で丈夫な作りのものを選びましょう。

望遠鏡を購入する前に、まずは天文台のイベントなどで実際に使ってみることをおすすめします。操作の複雑さや重さなど、実際に体験してから選ぶと失敗が少なくなります。

星空観察専用アプリ・星図

スマートフォンの星空観察アプリは、現代の星空観察に欠かせないツールです。カメラをかざすだけで星や星座の位置がわかる便利なアプリが多数あります。

初心者には「Star Walk 2」や「Sky Guide」などの直感的に操作できるアプリがおすすめです。日本語対応で子どもでも使いやすい「星空ナビ」なども人気があります。

紙の星座早見盤も基本的な道具として役立ちます。電子機器に頼らない観察方法を学べるだけでなく、子どもの天文学習にも最適です。月日と時刻を合わせるだけで、そのときに見える星空がわかります。

快適に観察するための装備品

星空観察を快適に楽しむためには、適切な装備も重要です。夜間の屋外活動となるため、安全と快適さを確保しましょう。

- レジャーシート

- キャンプチェア

- 防寒具

- 虫よけ

- 赤色ライト

レジャーシートやキャンプチェアは長時間の観察に欠かせません。特に子どもと一緒なら、寝転がって星空を眺められる環境を用意すると良いでしょう。

防寒具や虫よけも季節に応じて準備が必要です。特に冬場は想像以上に冷え込むため、厚手のジャケットや手袋、マフラーなどの防寒対策が重要です。

また、赤色ライトは星空観察の必需品です。通常の白色光と違い、目の暗順応を妨げないため、星図の確認や周囲の移動に便利です。

記録用カメラと三脚

美しい星空を記録に残したい方には、カメラと三脚があると良いでしょう。最近のスマートフォンでも星空はきれいに撮影できますが、一眼レフやミラーレスカメラならより美しく撮影できます。

星空写真撮影には、明るいレンズ(F値が小さいもの)と、手ブレを防ぐための安定した三脚が必要です。初心者には、広角レンズ(14〜24mm程度)が星空全体を撮るのに適しています。

子どもと一緒に撮影する場合は、操作が簡単なカメラを選び、短時間でも印象的な写真が撮れるよう工夫しましょう。タイムラプス撮影など、子どもが興味を持ちやすい撮影方法も試してみてください。

おすすめ観測機材セット

星空観察を始める際、予算や目的に応じた機材セットを紹介します。自分に合った機材を選ぶ参考にしてください。

| 観察レベル | おすすめセット | 予算目安 |

|---|---|---|

| 入門者向け | 双眼鏡(7×50)+星座早見盤+赤色ライト | 5000~15000円 |

| 家族向け | 小型望遠鏡+星空アプリ+レジャーシート | 20000~40000円 |

| 本格派向け | 口径10cm以上の望遠鏡+一眼レフカメラ+三脚 | 10万円~ |

初めての購入では無理をせず、まずは双眼鏡と星座早見盤など基本的な道具から始めるのがおすすめです。星空観察の楽しさを知ってから、徐々に機材を充実させていくと良いでしょう。

星空観察のやり方|初心者でも迷わない5ステップ

星空観察は準備と手順を知っていれば、初心者でも簡単に始められます。お子さんと一緒に楽しめる星空観察の基本的な進め方を5つのステップでご紹介します。

これさえ押さえておけば、初めての星空観察でも迷うことなく、夜空の神秘を楽しめるでしょう。

| ステップ | ポイント | 子どもと楽しむコツ |

|---|---|---|

| 1.適した日時を選ぶ | 晴れた日、新月前後が理想的 | 早めの時間から始める |

| 2.観察場所を探す | 光害の少ない場所がベスト | 安全な場所を選ぶ |

| 3.星の位置を調べる | 星座早見表やアプリを活用 | 事前に見たい星座を決めておく |

| 4.明るい星から観察する | 目立つ星座から始める | 星座の物語を交えて説明する |

| 5.記録を残す | 観察ノートや写真に記録 | スケッチや感想を書き留める |

ステップ1:星空観察に適した日と時間を選ぶ

星空観察の成功は、適切な日時選びから始まります。晴れた日が基本ですが、空気の澄んだ日を選ぶとより多くの星が見えます。天気予報サイトで「天体観測指数」を確認するのも良いでしょう。

月の満ち欠けも重要です。満月のときは月明かりで暗い天体が見えにくくなるため、新月前後の日がおすすめです。

時間帯は、日没から1~2時間後に空が十分暗くなってから始めるのが理想的です。子どもと一緒なら、早めの時間から始めて、就寝時間に合わせて計画しましょう。

ステップ2:星がよく見える場所を探す

星空観察には、光害の少ない暗い場所が理想的です。街灯や建物の明かりが少ない公園や郊外のオープンスペースを探しましょう。

完全に郊外に行けない場合でも、自宅のベランダや近所の公園でも明るい星や月、惑星なら十分観察できます。光害の影響を受けにくい天体から始めるのがコツです。

また、観察場所は安全性も重要です。特に子どもと行く場合は、整備された公園や天文台など、安心して星空を楽しめる場所を選びましょう。

ステップ3:星座早見表やアプリで星の位置を調べる

星空観察を効率的に楽しむには、事前に見たい星や星座の位置を把握しておくことが大切です。星座早見表やスマートフォンのアプリを活用しましょう。

星座早見表は、日付と時刻を合わせるだけでそのときに見える星空がわかるツールです。お子さんと一緒に使えば、天文学の基礎知識も学べます。

スマートフォンの星空アプリを使えば、画面を空にかざすだけでリアルタイムに星や星座の位置がわかります。「Star Walk 2」や「星空ナビ」などが初心者に適しています。

ステップ4:星座や明るい星から観察してみる

星空観察の際は、まず明るい星や有名な星座から探し始めるのが基本です。わかりやすい目印から観察を始めましょう。

北極星や季節の代表的な星座(春はしし座、夏はさそり座、秋はペガスス座、冬はオリオン座など)は比較的見つけやすく、初心者の良い出発点となります。

双眼鏡や望遠鏡を使う場合は、まず肉眼で見たい天体を見つけてから、機材を向けるようにします。子どもと一緒なら、星座の神話や物語を交えて解説すると、より興味を持ってもらえるでしょう。

ステップ5:観察記録をつけたり写真を撮って楽しむ

星空観察の楽しみをさらに深めるには、観察した内容を記録に残すことをおすすめします。観察日記や写真撮影に挑戦してみましょう。

観察ノートには、日付、時間、場所、天候の他、見つけた星座や印象に残った天体を記録します。子どもと一緒なら、星座のスケッチをしてみるのも良い思い出になります。

スマートフォンでも星空の写真が撮れますが、手ブレを防ぐために三脚の使用をおすすめします。定期的に星空観察を行い記録を続けることで、季節による星空の変化や観察技術の向上を実感できるでしょう。

星空観察におすすめの場所とスポット紹介【全国対応】

星空観察を楽しむなら、光害の少ない場所を選ぶことが重要です。日本全国には、美しい星空を観察できるスポットが数多く存在します。ここでは、地域別に厳選した星空観測スポットをご紹介します。家族での旅行計画や週末のお出かけの参考にしてみてください。

【北海道】糠平湖(北海道/上士幌町)

静寂に包まれた湖畔で満天の星を

北海道の東部、上士幌町に位置する糠平湖は、光害が極めて少なく、満天の星空を楽しめる人気スポットです。特に糠平湖畔にある「タウシュベツ川橋梁」周辺は、星空観察に最適です。

夏から秋にかけては、湖面に映る星空と天の川のコラボレーションが絶景です。冬季は氷点下の厳しい寒さとなりますが、凍結した湖の上から見る星空は格別の美しさがあります。

| 住所 | 北海道河東郡上士幌町字ぬかびら源泉郷 |

|---|---|

| アクセス | 公共交通:JR帯広駅→十勝バスぬかびら源泉郷行きで1時間40分、終点下車、徒歩5分(冬期のワカサギ釣りのスポットは終点下車、車15分) 車:道東道音更帯広ICから国道241・273号経由55km1時間 |

| 駐車場 | あり(無料) |

| おすすめ 時期 |

5月~10月 (冬期は積雪により道路閉鎖の可能性あり) |

【東北】秋元湖(福島県/北塩原村)

天の川と山並みの絶景コラボ

福島県の秋元湖は、裏磐梯エリアにある静かな湖で、光害が少なく星空観察に最適な環境です。湖を取り囲む山々のシルエットと星空のコントラストが美しい景色を作り出します。

夏の時期には天の川がくっきりと見え、湖面に映る様子は幻想的です。秋元湖の周辺は国立公園に指定されているため自然環境も守られており、透明度の高い空気が星空を一層引き立てます。

| 住所 | 福島県耶麻郡北塩原村・耶麻郡猪苗代町 |

|---|---|

| アクセス | 公共交通:JR猪苗代駅→会津バス裏磐梯高原駅方面行きで24分、バス停:秋元湖入口下車、徒歩すぐ 車:磐越道猪苗代磐梯高原ICから国道115・459号経由13km25分 |

| 駐車場 | あり(10台)糠平湖畔園地 |

| おすすめ 時期 |

6月~10月 (冬期は積雪により道路閉鎖の可能性あり) |

【甲信】ヘブンスそのはら(長野県/阿智村)

ロープウェイで行く天空の楽園

長野県阿智村にあるヘブンスそのはらは、日本屈指の星空観察スポットです。「日本一の星空」とも称される阿智村の中でも特に標高が高く、ロープウェイで標高1400mの高原へ簡単にアクセスできます。

「天空の楽園 日本一の星空ナイトツアー」では、専門ガイドによる星空案内を楽しめます。冬は「スタービレッジ」として星空と雪景色のコラボレーションを楽しむこともできます。家族連れには、初心者向けの星空観察会もおすすめです。

| 住所 | 長野県下伊那郡阿智村智里3731-4 |

|---|---|

| アクセス |

公共交通:JR飯田駅→車で40分 車:中央道園原ICから県道89号経由2.8km5分 上りゴンドラ運行17~20時(プログラムスタートは20時30分)。12~3月は別途。詳細は要問合せ |

| 営業時間 |

ロープウェイ運行時間:9:00~16:00(季節により変動) 4月中旬~11月中旬、12~3月の開催期間中は無休(ゴンドラメンテナンス・場内整備のための休業あり、詳細は要問合せ) |

| 料金 |

ロープウェイ(ゴンドラ)往復は大人2900円、小中学生1400円が通常料金 星空ナイトツアーは大人・高校生2800円~、小・中学生1400円~(変動制、要予約) |

| 駐車場 | あり/1500台(無料) |

| URL |

https://sva.jp |

【甲信】野辺山宇宙電波観測所(長野県/南牧村)

宇宙を近くに感じる体験を

長野県南牧村にある国立天文台野辺山宇宙電波観測所は、標高1350mの高原に位置する日本最大の電波望遠鏡施設です。45m電波望遠鏡や電波ヘリオグラフなどの大型観測装置が立ち並ぶ光景は圧巻です。

一般公開では、天文学の最前線について学べる展示や、星空観察会も開催されています。標高が高く空気が澄んでいるため、晴れた夜には満天の星空を観察できます。昼間の見学と夜の星空観察を組み合わせると、より充実した天文体験ができるでしょう。

| 住所 | 長野県南佐久郡南牧村野辺山462-2 |

|---|---|

| アクセス | 公共交通:JR野辺山駅→徒歩30分 車:中央道長坂ICから県道28号経由30分 |

| 開館時間 | 8時30分~17時(季節により変動あり) |

| 休館日 | 年末年始、機器メンテナンス日 |

| 入場料 | 無料 |

| 駐車場 | あり/100台(無料) |

| 星空観察会 | 夏季を中心に不定期開催(要確認) |

| URL |

【東海】河口湖(山梨県/富士河口湖町)

富士山と星の共演スポット

山梨県の河口湖は、富士山の麓に位置する人気の観光地であり、星空観察スポットとしても注目されています。湖面に映る富士山と星空のコラボレーションは、唯一無二の絶景です。

特に湖の北岸からは富士山と星空を同時に眺めることができ、写真撮影にも最適です。「大石公園」や「八木崎公園」など、湖畔の公園からの眺めが特におすすめです。夏には天の川、冬にはオリオン座と富士山の組み合わせが人気の被写体となっています。

| 住所 | 山梨県南都留郡富士河口湖町 |

|---|---|

| アクセス | 公共交通:富士急行河口湖駅→徒歩10分 車:中央道河口湖ICから国道139号経由2km15分 |

| おすすめ 撮影 スポット |

大石公園、八木崎公園、河口湖北岸 |

| 駐車場 | あり/300台 |

| おすすめ 時期 |

通年(特に秋から冬にかけての空気が澄んだ時期) |

| 注意点 | 湖畔は夜間気温が下がるため防寒対策が必要 |

【中国】美星天文台(岡山県/井原市)

名前のとおり”美しい星”が輝く場所

岡山県井原市美星町にある美星天文台は、その名のとおり「美しい星」が見える町として知られる場所にあります。この地域は、日本で初めて「光害防止条例」を制定した町として有名で、星空保護への取り組みが積極的に行われています。

天文台には口径101cmの反射望遠鏡があり、一般公開や天体観測会が定期的に開催されています。周辺地域全体が星空観察に適しており、山の上にある天文台からは360度の星空パノラマを楽しめます。

| 住所 | 岡山県井原市美星町大倉1723-70 |

|---|---|

| アクセス | 公共交通:井原鉄道矢掛駅→北振バス美星診療所行きで30分、バス停:美星診療所前下車、徒歩25分 車:山陽道笠岡ICから20km40分 |

| 開館時間 | 13時45分~16時(火・水曜は9時30分~)、18~22時(夜間開館は金~月曜) |

| 定休日 | 木曜、祝日の翌日 |

| 入場料 | 小学生以上一律300円 |

| 駐車場 | あり/89台 |

| 特徴 | 「星の郷」として町全体で光害対策を実施 |

| URL |

【四国】四国カルスト 天狗高原(高知県/檮原町)

雲海と星空の競演

高知県と愛媛県の県境に広がる四国カルストの天狗高原は、標高約1400mの高原に位置する星空観察の絶好スポットです。カルスト地形の独特な石灰岩台地と、その上に広がる満天の星空のコントラストは圧巻です。

晴れた日には、昼は360度の大パノラマ、夜は星空、朝は雲海と、一日を通して様々な絶景を楽しめます。特に夏から秋にかけては、天の川がくっきりと見え、写真撮影にも最適です。

| 住所 | 高知県檮原町東津野 |

|---|---|

| アクセス | 公共交通:JR松山駅→JR四国バス久万高原行きで1時間、終点下車、町営バスに乗り換え30分、バス停:落出下車、車40分 車:松山道松山ICから国道33・440号、県道383号経由75km1時間35分 |

| おすすめ 時期 |

5月~11月(冬期は積雪により通行止めの可能性あり) |

| 駐車場 | あり/250台/天狗荘、姫鶴荘ほか |

| 注意点 | 高原のため気温が低い(特に夜間は冷え込む)防寒対策必須 山道のためアクセスは車が便利 |

| 特徴 | 標高が高く光害が少ないため、天の川や流星群の観測に最適 |

【九州】くじゅう花公園(大分県/竹田市)

キャンプ×星空が叶うスポット

大分県竹田市にあるくじゅう花公園は、九重連山の麓に位置する広大な花畑と星空観察が楽しめるスポットです。「くじゅう花公園キャンピングリゾート花と星」というキャンプ場が併設されており、星空観察と野外活動を同時に楽しむことができます。

標高約800mの高原に位置し、光害も少ないため、満天の星が広がります。昼間は季節の花々を楽しみ、夜は満点の星を観察するという一日の流れが人気です。キャンプ場にはコテージやグランピング施設もあり、家族連れでも快適に過ごせます。

| 住所 | 大分県竹田市久住町大字久住4050 |

|---|---|

| アクセス | JR豊肥本線「豊後竹田駅」から竹田交通バス「久住支所前」下車(約40分)、タクシーで約10分 |

| 営業時間 | 花公園:8:30~17:30(季節変動あり) キャンプ場:チェックイン14:00、チェックアウト10:00 |

| 入場料 | 花公園:大人520円、小中学生260円 キャンプ場:サイト使用料3000円~(要予約) |

| 駐車場 | あり(無料) |

| おすすめ 時期 |

5月~10月 |

| 特徴 | 花と星空観察とキャンプを同時に楽しめる |

| URL |

【沖縄】波照間島(沖縄県/竹富町)

日本最南端の星空保護区で天の川を

沖縄県の波照間島は、日本最南端の有人島として知られ、「星の楽園」とも呼ばれる星空観察の聖地です。2018年には「星空保護区」に認定され、光害から星空を守る取り組みが行われています。

島の南端にある「星空観測タワー」からは、北半球では珍しい南十字星を観察できることもあります。また、空の約8割を占める迫力の天の川は、多くの星空ファンを魅了しています。島全体が光害の少ない環境のため、どこでも素晴らしい星空を楽しめるのが特徴です。

| 住所 | 沖縄県八重山郡竹富町波照間 |

|---|---|

| アクセス | 公共交通:石垣港→安栄観光の高速船、またはフェリーで1時間、波照間港下船 |

| 駐車場 | なし |

| おすすめ 時期 |

通年(雨季を避けた3月~5月、10月~12月が特におすすめ) |

| 星空観測 スポット |

星空観測タワー、ニシ浜、高那崎灯台周辺 |

| 注意点 | 島内の交通手段はレンタサイクルや徒歩が中心 宿泊施設が限られているため早めの予約が必要 食料や必要なものは事前に準備推奨 船は天候や波の影響で欠航しやすいので、日程には余裕を持つこと |

| 特徴 | 南十字星が見える日本で数少ないスポット 星空保護区として光害対策が徹底されている |

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●情報は変更が発生する場合がありますので、おでかけ前に必ず現地・施設にご確認ください。

星空観察の前の予習におすすめ!

実際に星空観察に出かける前に、室内でできる予習をしておくと、当日の観察がより充実したものになります。星座の位置や特徴を事前に知っておくことで、実際の夜空でも迷わず星を見つけることができるでしょう。

ここでは、星空観察の予習に役立つ様々なツールや施設をご紹介します。

プラネタリウム

日本科学未来館のドームシアター 大迫力の全天周で科学や宇宙を体験できる。

星や天体のことを楽しく知るなら、やはりプラネタリウムがおすすめ!プラネタリウム館によって、さまざまに工夫をこらしたプログラムが上映されています。新型コロナの感染対策や営業時間などと共に、事前に内容を確認してから出かけるのがおすすめです。

YouTubeのプラネタリウム動画

今は、星にまつわるさまざまな動画配信をおうちで楽しむことができます。YouTubeで探して、親子で見てみるのもおすすめです。

●明石市立天文科学館 おうちで天文科学館♯1

幼児や小学生低学年を対象とした子ども向けのキッズプラネタリウムを定期的に上映している明石市立天文科学館のYouTubeチャンネル。プラネタリウムのオリジナルヒーロー、軌道星隊シゴセンジャーが登場して、自宅でも星座や宇宙の話を楽しめる動画を配信しています。かっこいいヒーローが好きな子はとくに楽しめそう!

YouTube:» おうちで天文科学館♯1

●府中市郷土の森博物館 おうちで星座クイズ

プラネタリウム施設を有する府中市郷土の森博物館が、新型コロナの影響により休館していた期間(2020年3月〜5月)に、おうちでも楽しんでほしいと配信していた動画。現在も閲覧することができます。クイズは初級、中級、上級編があり、親子で楽しく学べそう! 公式サイト内では、最新の星図をダウンロードすることもできます。

動画の紹介ページ:» おうちで星座クイズ

国立天文台の4次元デジタル宇宙ビュアーMitaka

天文学の研究機関である国立天文台4次元デジタル宇宙プロジェクトが公開しているフリーソフト。どなたでもダウンロードすることができ、宇宙の様子を立体的な映像で楽しめます。惑星にワープした映像が見られるなど、ゲーム感覚で楽しく宇宙が学べるのでおすすめです。

» 国立天文台4次元デジタル宇宙プロジェクト

» 4次元デジタル宇宙ビュアーMitaka

星座や星の名前は小学生以来というママ・パパも多いでしょう。「そうだった!」と思い出しながら、あらためて子どもと一緒に星のことを知るのも楽しい親子時間ですね。イメージがわいたら、実際に星空を見に出かけてみませんか?昼間とは違う雰囲気に、わくわくするお出かけになりますよ!

星空観察に関するよくある質問

星空観察に興味を持ったばかりの方や、お子さんと一緒に星空観察を始めようとしている方から多く寄せられる質問をまとめました。

星が夜だけ見えるのはなぜ?

それは、夜に太陽が沈むからです。

星は夜しか見えませんが、実は昼間も輝いているんです。なぜ昼間に星が見えないかというと、太陽の光が星の光よりも明るいため、隠れてしまっているのです。太陽が沈み、あたりが暗くなってくると星が見え始めてきます。(臼田さん 以下の回答も同)

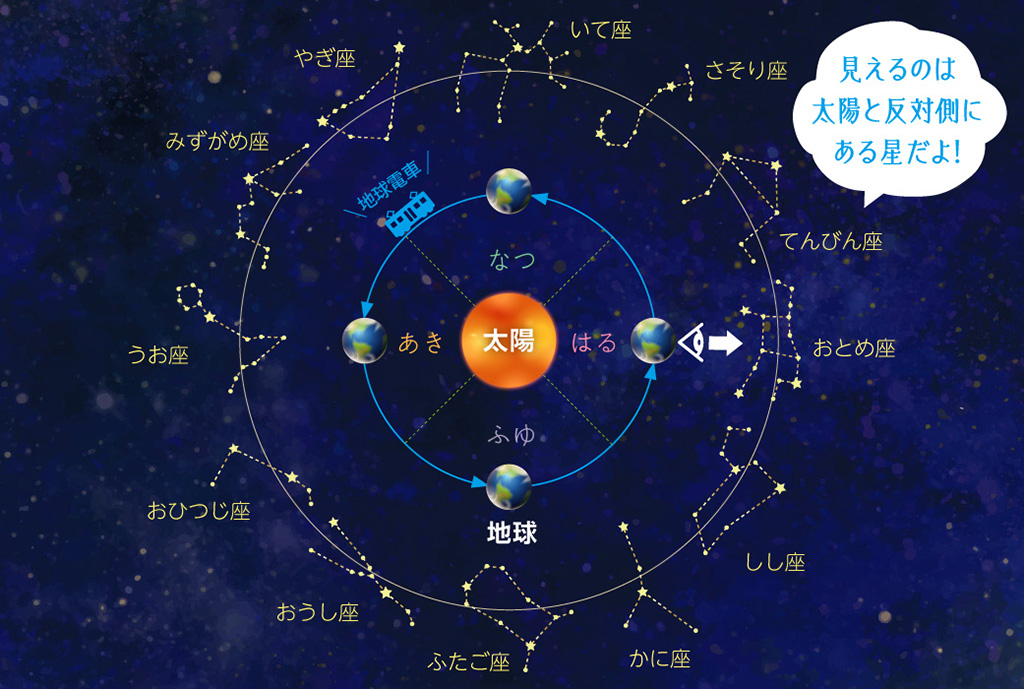

季節によって見える星は変わるの?

はい、見える星は、季節ごとに変わります。

星の位置は変わりませんが、地球が太陽のまわりを回っている(公転といいます)ので、季節に応じて太陽の方向にある星は見えなくなります。

上のイラストを使って、地球を電車に見立ててみましょう。太陽のまわりを囲む丸いレールがあり、そこを地球電車が一年かけて一周しています。電車の窓から見えるのは、太陽と反対の方向にある星。太陽側の星は、太陽の光で隠れて見えません。春・夏・秋・冬で電車の位置が異なるので、見える星も季節ごとに違うのです。電車のほか、メリーゴーランドに例えて子どもに説明してあげてもわかりやすいでしょう。

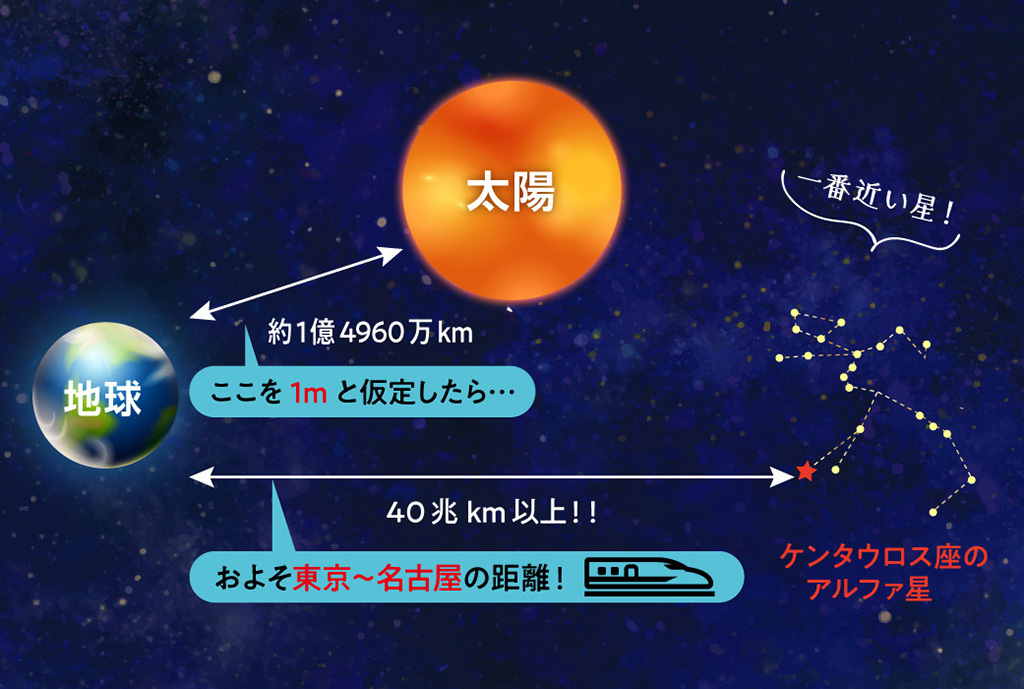

星はどこにあるの?どれくらい遠いの?

星は宇宙にあって、ものすごーく遠い場所にあります。

地球と太陽の距離は1億4960万kmあります。

そして、太陽の次に地球に一番近い星(恒星=自分で輝いている星)であるケンタウルス座・アルファ星までは40兆km以上もあります。数字が大きすぎて、あまりピンとこないですよね。地球と太陽の距離を1mと仮定してみると、地球とアルファ星までは、東京から名古屋を結んだぐらいの距離になります。

とにかく、とっても遠いのです。

<これも知ってる?>

- ちなみに、どの星も同じくらいの距離にあるように思うかもしれませんが、同じ方向にあっても、距離はすべてバラバラです。オリオン座の真ん中にある三ツ星は、私たち地球から見ると横に仲良く並んでいるように見えますが、実は全て違う距離にあるんですよ。

- よく耳にする「光年」は、光の速さをもとにした天文学の距離の単位で、「1光年=光が1年間に進む距離」。光は1秒間に地球を約7周半(=約30万km)まわります。これを1年に換算すると、1光年=約9兆5000億kmということになります。上記のアルファ星までは約4.4光年です。また光年は、距離と同時に時間も表していて、100光年は100年昔の姿を目にしていることになります。宇宙の雄大さをイメージできるでしょうか?

星空観察に適した天気は?

星空観察に最適なのは、「晴れていて雲がない」夜です。また、湿度が低く空気が澄んでいる日や、新月の前後で月明かりが少ない夜もおすすめです。逆に曇り空や雨、満月の夜は星が見えにくくなります。

星はどうやって動いているの?

星そのものは宇宙空間で独自に動いていますが、夜空で私たちが見る「星の動き」は、地球が1日1回、回っている自転によるものです。

地球が西から東に回っているため、星は東から昇って西に沈むように見えます。

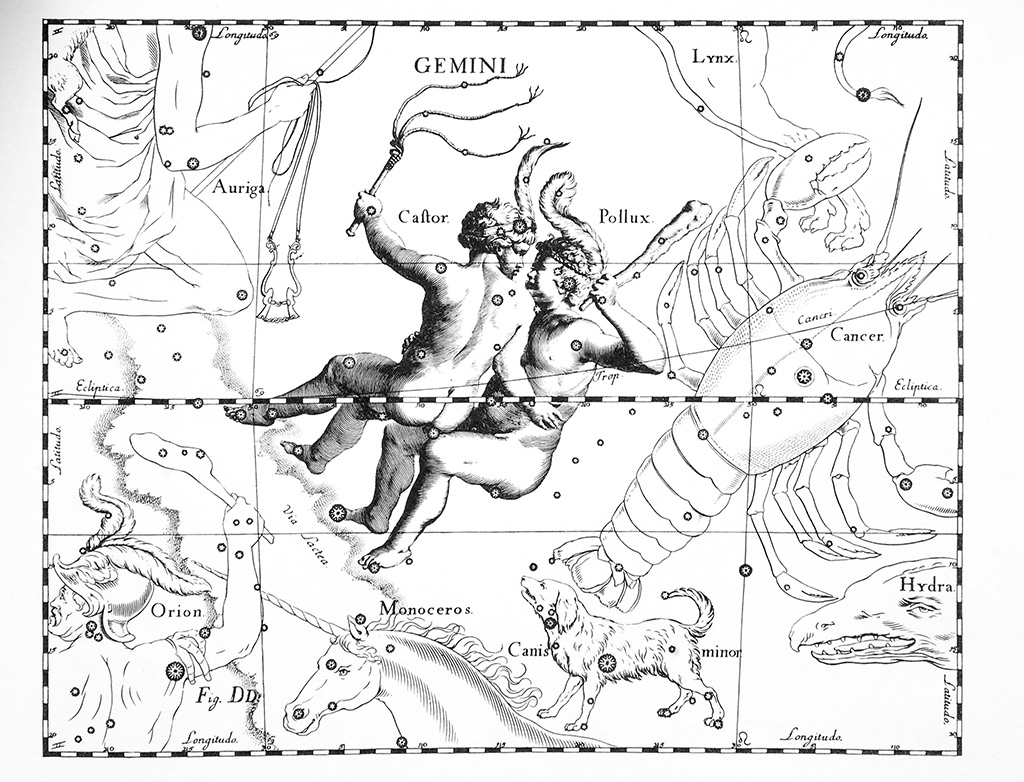

星座は誰が決めたの?いくつあるの?

現在の星座の数は88個です。

星座は5000年前、現在のイラクのあたり、メソポタミア地方で生まれたそうです。星は季節の変化や方角を知る目印とされていて、ギリシャ神話と結びついて名前がつけられたといわれています。その後、1900年程前に、ギリシャの天文学者クラウディオス・プトレマイオスが整理し、48個の星座にまとめました。しかし、それはギリシャのある北半球から見える星座だけ。やがて南半球へ人々が船に乗って旅するようになると、いろいろな人々が勝手に星座を作るようになり、“これ以上増えると空が大混雑!”という状況になってしまいました。そこで1928年、国際天文学連合が88個の星座にまとめ、現在に至っています。

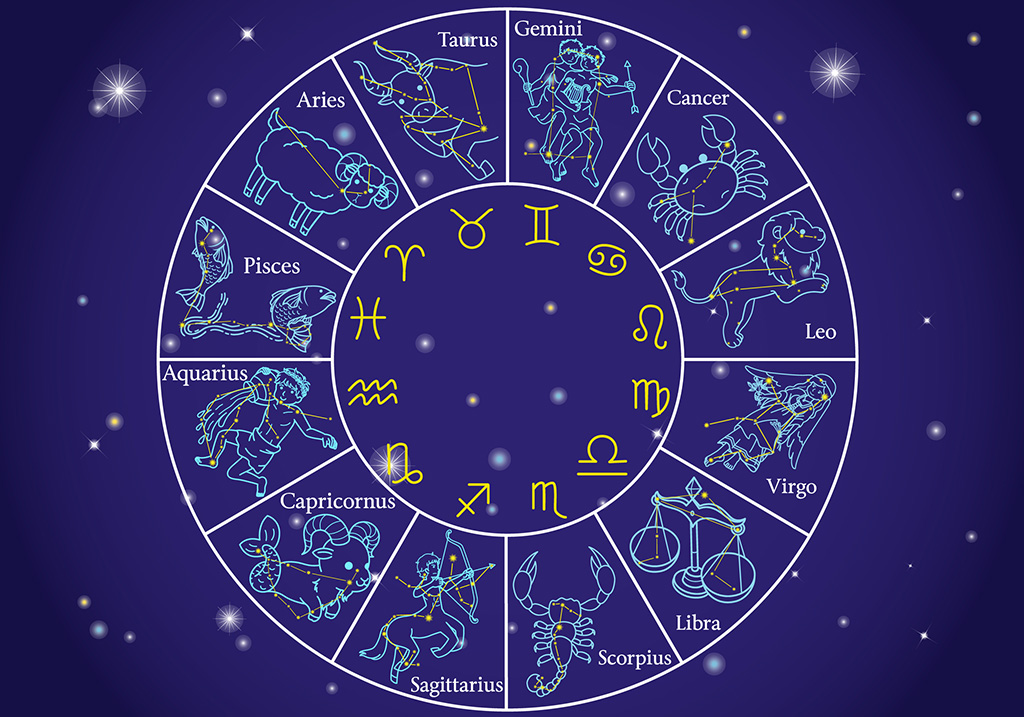

自分の誕生日に星座は見える?

誕生日にちなんだ「12星座」は、その時期には夜空で見えにくいことが多いです。

子どもたちが星に興味を持ち始めてから、一番にまず見たがるのが「自分の誕生星座」です。星占いでもなじみがある12の誕生星座は、先述のプトレマイオスが「生まれた日に太陽と同じ方向にある星座」として定めたものと言われています。太陽と同じ方向ということは、つまり、太陽の光の明るさでその星座は見えないのです。

星空観察は子どもでもできる?

もちろんできます。むしろ星空観察は、親子で一緒に楽しむのにぴったりの体験です。難しい道具がなくても、肉眼で明るい星や星座を見つけるだけで十分楽しめます。星座早見表やスマホアプリを使えば、さらに理解が深まります。

星空観察にアプリは必要?おすすめは?

必須ではありませんが、あると非常に便利です。スマートフォンを空にかざすだけで星座や星の名前が分かるアプリは、初心者にもおすすめです。無料で使える代表的なアプリには「Star Walk 2」「SkyView」「星座表」などがあります。

星空観察は何時ごろ・どこで見るのがよい?

一般的には、空が十分に暗くなった20時〜23時ごろが最も星が見えやすい時間帯です。場所は、街灯や人工の光が少ない郊外や高台、天文台の周辺がおすすめです。自宅のベランダでも、光を避けて空を見上げると意外に多くの星が見えることもあります。

まとめ|星空観察を始めて夜空を楽しもう

星空観察は特別な機材がなくても、誰でも気軽に始められる素晴らしい趣味です。本記事で紹介したように、基本的な知識と少しの準備があれば、夜空に広がる無数の星々とその物語を楽しむことができます。

初めての方は、双眼鏡や星座アプリなど手軽な道具から始め、まずは明るい星や有名な星座を探してみましょう。季節ごとに変わる星空の表情を観察したり、全国各地の星空スポットを訪れたりすることで、星空観察の楽しみはどんどん広がります。

特に親子で星空観察を楽しむことは、子どもの好奇心や想像力を育む貴重な機会となります。夜空を見上げるシンプルな行為から始まる星空観察が、皆さんの生活に新たな感動と発見をもたらしてくれることを願っています。

今夜から星空観察を始めて、悠久の宇宙の神秘を一緒に楽しみましょう。