「9月のお休み、子どもたちとどう過ごそうかな…….」「9月のイベント情報が知りたい」

このようなお悩みはありませんか?

9月は、防災の日や敬老の日、皆既月食など親子で楽しめるイベントが盛りだくさんです。行事の由来を知ることで、子どもとの会話も弾み、思い出深い体験ができます。

この記事では、9月の行事・工作・食べ物・星空観察について解説します。親子時間を充実させる参考に、ぜひ最後までお読みください。

子ども歳時記

1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月

『るるぶ』の名前の由来は、「見る+食べる+遊ぶ」×「知る+創る+学ぶ」。『るるぶKids歳時記』では、この『るるぶ』ならではの視点で、月ごとに親子で楽しみたいこと、知っておきたいことなどをご紹介します!

9月の「知る」:主な行事と季節の習わし

9月のイベントを子どもと一緒に楽しむために、まず9月の行事を知っておきましょう。9月は秋の始まりで、家族で参加できる行事がたくさんあります。

9月の和名「長月(ながつき)」

- 9月1日:防災の日

- 9月7日:白露(はくろ)

- 9月8日:皆既月食

- 9月9日:重陽(ちょうよう)の節句

- 9月15日:敬老の日

- 9月20日〜26日:秋のお彼岸(中日は秋分の日)

- 9月23日:秋分の日

- シルバーウィークと3連休

これらの意味を知ることで、子どもと一緒により深く9月を楽しめます。

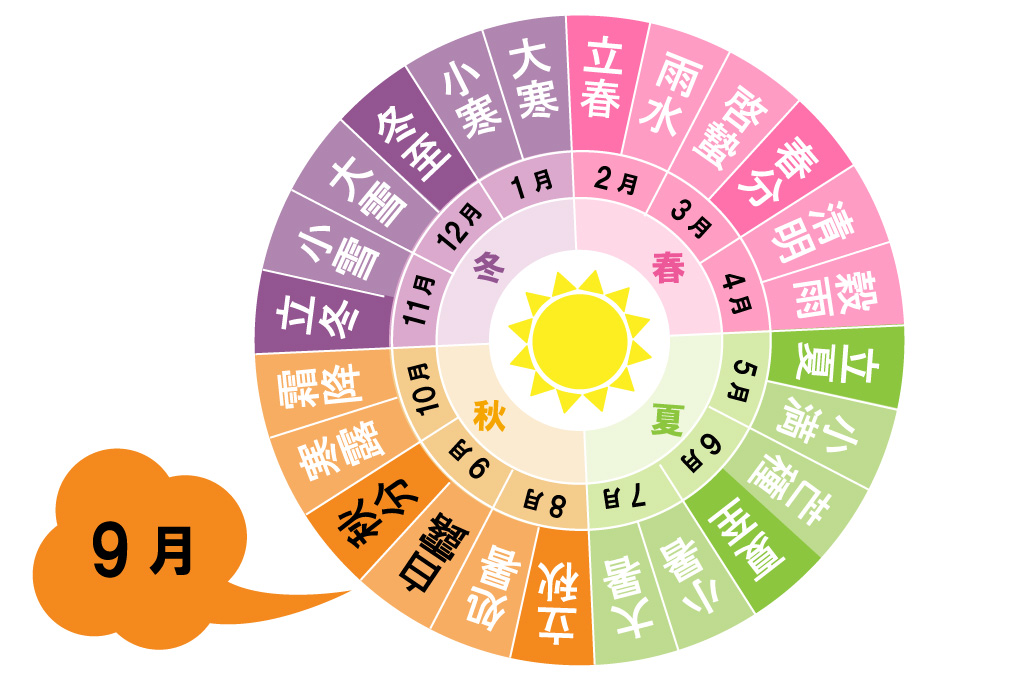

9月の和名「長月(ながつき)」

9月の昔の呼び方は長月(ながつき)です。

夜が長くなる月という意味で、秋分の日を過ぎると夜の時間が昼より長くなることから名付けられました。だんだん夜が長くなって、早く暗くなる季節になります。

他にもお米が実る月や長雨の月という意味もあります。季節の変化を子どもと一緒に観察する良いきっかけになります。

9月1日:防災の日

9月1日は防災の日で、全国各地で防災イベントが開催されます。

関東大震災が起きた日に制定され、台風の多い9月に災害への備えを見直す日です。多くの小学校でも避難訓練が行われるので子どもにもなじみのある日でしょう。

防災の日には、地震体験車や防災グッズの展示会など、親子で参加できるイベントがあります。家族の防災について話し合い、非常用持ち出し袋の中身を一緒に確認する良い機会です。

9月7日:白露(はくろ)

9月7日頃は白露(はくろ)という季節の節目です。

朝晩が涼しくなって、草や花に露がつく季節の始まりです。昼間はまだ暑くても、朝夕は涼しくなることを子どもと一緒に実感できる時期です。

この時期には、早朝の公園散歩で露を観察したり、秋の虫の声を聞いたりするイベントがあります。子どもの自由研究のテーマとしても活用できます。

9月9日:重陽(ちょうよう)の節句

9月9日は重陽の節句または菊の節句という日本の伝統行事です。

9という縁起の良い数字が重なる日で、長生きを願う日です。おじいちゃん、おばあちゃんが元気で長生きできるようにお祈りする日として親しまれています。

菊花展や菊まつりが各地で開催され、美しい菊の花を鑑賞できます。敬老の日と合わせて、祖父母との交流を深める良い機会になります。

9月15日:敬老の日

9月の第3月曜日(2025年は9月15日)は敬老の日です。

おじいちゃん、おばあちゃんに感謝を伝える大切な日です。子どもが手作りのプレゼントを作ったり、一緒に食事をしたりする家庭も多いでしょう。

地域では高齢者との交流イベントや三世代参加のお祭りが開催されます。子どもが地域の方々と触れ合う貴重な機会でもあります。

9月20日〜26日:秋のお彼岸(中日は秋分の日)

秋のお彼岸は、秋分の日を中心とした7日間です。

ご先祖様をお参りする大切な期間で、多くの家庭でお墓参りをします。天国のご先祖様に感謝の気持ちを伝える時間として大切にされています。

彼岸花の観賞会やおはぎ作り体験など、親子で参加できるイベントも開催されます。季節の移り変わりを感じながら、家族の絆を深められます。

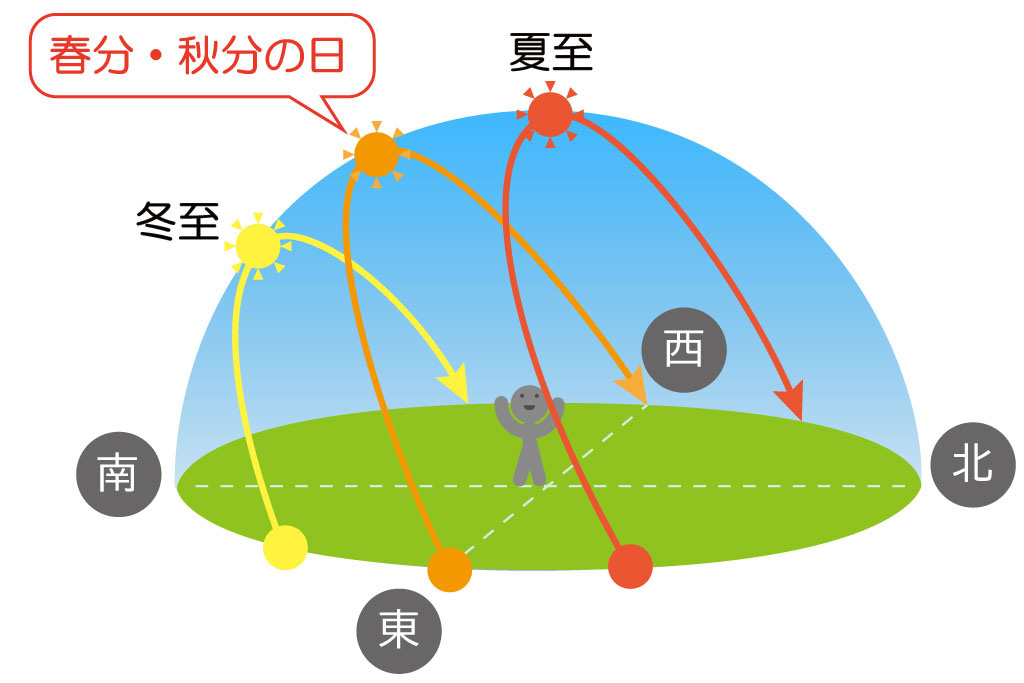

9月23日:秋分の日

秋分の日は、昼と夜の長さが同じになる特別な日です。

この日を境に夜の時間が長くなり、本格的な秋が始まります。子どもと一緒に日の入り時刻を調べて、季節の変化を実感してみましょう。

科学館では昼夜の長さを学ぶイベントや、太陽の動きを観察する企画があります。理科の勉強にもつながる良い体験になります。

<こちらもおすすめ!>

» 春はぼたもち、秋はおはぎ?3月の歳時記で解説

シルバーウィークと3連休

2025年の9月には、敬老の日を含む3連休があります。

正式なシルバーウィーク(5連休以上)ではありませんが、秋の行楽を楽しむには十分な連休です。子どもの学校行事とも重ならないことが多く、家族でのお出かけに最適です。

この期間は収穫祭や秋祭り、コスモス祭りなど、親子で楽しめるイベントが集中します。普段忙しいお父さん・お母さんも、子どもとゆっくり季節を感じる時間を作れる貴重な機会です。

<こちらもおすすめ!>

» 2025年シルバーウィークはいつ?3連休活用法と旅行先5選

9月の「つくる」:親子で楽しむクラフト・工作

9月のイベントをより楽しむために、親子で一緒に作品を作ってみましょう。9月ならではの行事に合わせたクラフトや工作は、子どもにとって思い出深い体験になります。

- 折り紙で作る音符

- 手作り敬老の日プレゼント(似顔絵・手紙)

- お月見だんごやおはぎを親子で手作り

- 防災の日に役立つ備蓄食アイデア&工作

- 手作りすることで、9月の行事への理解も深まり、家族の絆も強くなります。

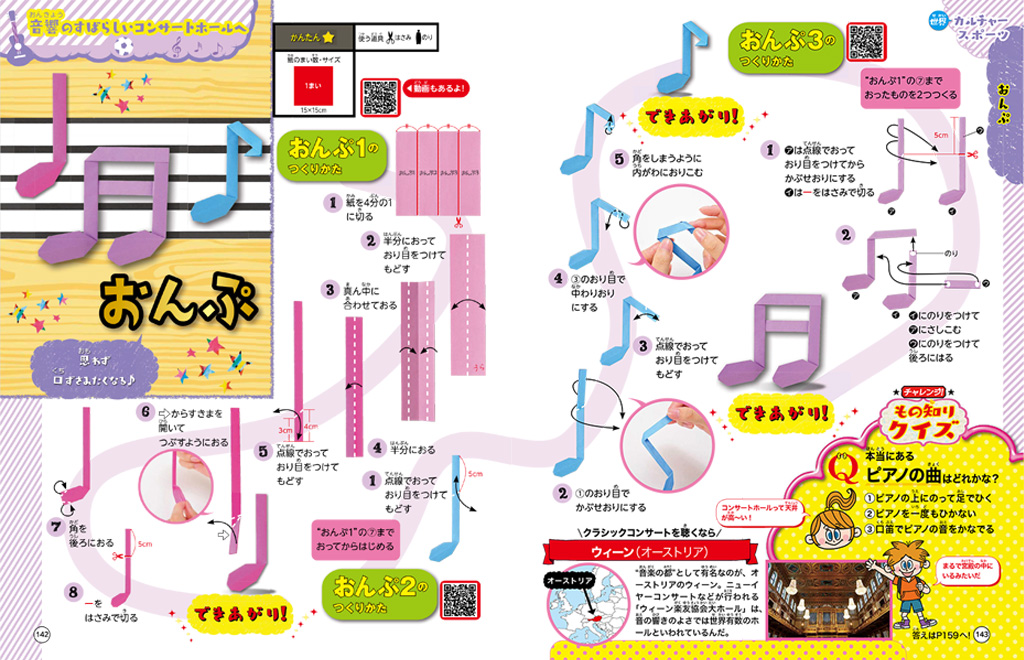

折り紙で作る音符

秋は音楽に親しむ季節。そんな「音楽の秋」にぴったりな折り紙工作として、音符を折ってみましょう。

『るるぶ 楽しく折って親子で世界一周!旅のおりがみ100』の中から、9月におすすめの音符の折り方をご紹介します。

好きな色の折り紙を使って8分音符や4分音符を作れます。黒い折り紙を使うと、より音符らしくなるでしょう。

まずは棒の部分を作って、丸い部分は後から開いて作ります。完成した音符は壁に貼って飾ったり、手紙に添えたりできるでしょう。子どもの音楽の授業で習った音符の復習にもなり、楽しく学習できます。複数作って楽譜のように並べれば、素敵なお部屋の飾りにもなります。

<本の詳細はこちら>

» るるぶ楽しく折って親子で世界一周!旅のおりがみ100(Amazon)

<こちらもおすすめ!>

» おりがみ遊びがすごい!脳科学者に聞く子どもへの効果

手作り敬老の日プレゼント(似顔絵・手紙)

敬老の日に向けて、おじいちゃん、おばあちゃんへの手作りプレゼントを準備しましょう。

似顔絵は色鉛筆やクレヨンで描き、子どもらしい温かい表現で仕上げます。手紙には感謝の気持ちや最近の出来事を書いたり、写真を貼ったりするとより喜ばれるでしょう。

手形や足形を押した作品も記念になります。色紙や画用紙にきれいに押して、周りに花やハートの絵を描けば世界にひとつだけの贈り物の完成です。手作りならではの温かさが伝わる素敵なプレゼントになります。

お月見だんごやおはぎを親子で手作り

お月見やお彼岸に向けて、だんごやおはぎを親子で手作りしてみましょう。

お月見だんごは白玉粉と水を混ぜて丸めるだけなので、子どもでも簡単に作れます。茹でた後はみたらしのタレやきな粉をかけて楽しめます。

おはぎは炊いたご飯を軽くつぶしてあんこで包みます。あんこの代わりにきな粉やごまを使ったバリエーションも作れるでしょう。子どもと一緒に丸める作業は楽しい時間になり、日本の伝統的な食文化も学べます。

防災の日に役立つ備蓄食アイデア&工作

防災の日に合わせて、非常食作りや防災グッズの工作をしてみましょう。

乾パンやレトルト食品を使った簡単レシピを親子で試すことで、非常時の食事について学べます。空き缶を使った簡易コンロ作りも、子どもにとって良い学習になるでしょう。

防災頭巾カバーやペットボトル水筒の装飾など、実用的な工作もおすすめです。子どもの好きなキャラクターを描いたり、名前を書いたりすることで、防災グッズへの関心も高まります。楽しみながら防災意識を育てられる貴重な機会です。

9月の「学ぶ」:自然や行事の豆知識

9月は自然の変化や伝統行事について学ぶ絶好の機会です。子どもと一緒に身近な自然を観察したり、日本の文化や歴史について知ることで、より深く9月を楽しめます。

- 秋の虫:コオロギ・スズムシの観察ポイント

- 季節の植物:彼岸花・金木犀・梨の実り

- 重陽(ちょうよう)の節句の由来と菊の効能

- お月見の由来

- 防災の日と関東大震災の歴史

- 9月の季語や時候のあいさつ

これらの知識を通して、子どもの自然への関心や日本の文化への理解を深めましょう。

秋の虫:コオロギ・スズムシの観察ポイント

秋に見られる昆虫の代表格は、季語にもなっているスズムシやコオロギ、キリギリスで、これらには「鳴く虫」という特徴があります。

これらの虫の鳴き声はとてもにぎやかですが、どこか心地よく、秋という季節の訪れを感じさせてくれます。

コオロギは「コロコロ」という鳴き声で、スズムシは「リーンリーン」という澄んだ音色が特徴です。

観察のポイントは、夕方の公園や庭で静かに耳を澄ますことです。鳴き声の方向を探して、草むらをそっと覗いてみましょう。9月ならではの楽しみとして、子どもと一緒に秋の虫たちの声をじっくり聞くのもおすすめです。

<こちらもおすすめ!>

» 鳴く虫の種類は? スズムシ&コオロギの採集・飼育も

季節の植物:彼岸花・金木犀・梨の実り

9月は美しい花と実りの季節を迎えますが、特に金木犀の香りが印象的な時期です。

金木犀は涼しくなってきた9月下旬から10月中旬に橙色の小さな花を咲かせ、やさしく甘い香りを放ちます。高さは4mぐらいになり、日本では庭木や街路樹として古くから好まれているため、季節になれば街のあちこちで金木犀の香りを感じることができるでしょう。

金木犀は9月に咲いて、一度散った後、10月上旬に開花することもあります。

彼岸花は秋のお彼岸の頃に真っ赤な花を咲かせ、梨は9月が収穫の最盛期でみずみずしい果実を楽しめます。

重陽の節句の由来と菊の効能

重陽の節句は中国から伝わった伝統的な行事です。「ちょうようのせっく」と読みます。

古代中国では奇数を縁起の良い「陽の数」とし、9が最大の陽数であることから9月9日を重陽と呼びました。菊は邪気を払い、長寿をもたらす花として大切にされてきました。

菊には抗菌作用や血行促進効果があるとされ、菊茶として飲まれることもあります。現代でも菊花展や菊人形展が各地で開催され、美しい菊の花を楽しめます。子どもと一緒に菊の種類を調べたり、菊の花びらの数を数えたりすることで、日本の伝統文化と植物について学べるでしょう。

お月見の由来

お月見は平安時代から続く日本の美しい風習です。

もともとは中国の「中秋節」が日本に伝わったもので、旧暦8月15日の満月を愛でる行事として定着しました。この日の月は一年で最も美しく見えるとされています。

お月見では月見だんごやススキを飾り、秋の収穫に感謝する意味も込められています。平安貴族は月を見ながら和歌を詠み、風雅な時間を過ごしていました。現代でも子どもと一緒に月を観察し、月の模様について話し合うことで、日本の季節感や美意識を伝えられます。晴れた夜には親子で月見を楽しんでみましょう。

お月見についてもっと詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

» 【2025年】中秋の名月(十五夜)は10月6日!意味・食べ物・時間と子どもと楽しむ方法

防災の日と関東大震災の歴史

防災の日は、1923年9月1日に発生した関東大震災の教訓から生まれました。

この大地震では東京や横浜を中心に甚大な被害が発生し、10万人以上の方が亡くなりました。地震だけでなく、その後の火災による被害も深刻でした。

この経験を忘れないよう、1960年に9月1日が防災の日に制定されました。また9月は台風の季節でもあり、自然災害への備えを見直す大切な時期です。子どもと一緒に家族の避難場所を確認したり、非常用持ち出し袋の中身をチェックしたりすることで、防災意識を高められます。歴史を学びながら、現在の備えにつなげることが重要です。

9月の季語や時候のあいさつ

9月には美しい季語がたくさんあり、手紙やあいさつ文で使うと季節感を表現できます。

9月の代表的な季語には「白露」「秋分」「コスモス」「菊」「月見」「彼岸」「重陽」などがあります。これらの言葉は俳句や短歌でもよく使われます。

時候のあいさつでは「初秋の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます」「白露の候、いかがお過ごしでしょうか」などが一般的です。親しい相手には「朝夕はめっきり涼しくなりましたが、お元気でしょうか」「虫の声が美しい季節となりましたが、お変わりありませんか」といった自然な表現も使えます。

子どもが祖父母に送る敬老の日の手紙なら「だんだん涼しくなってきましたが、おじいちゃん、おばあちゃんはお元気ですか。僕もお月見が楽しみです」のような親しみやすい文章がおすすめです。季語を使った美しい日本語表現を親子で学んでみましょう。

9月の「食べる」:旬の食べ物と行事食

9月は秋の恵みを味わう絶好の季節です。旬の食材は栄養価が高く、子どもの成長にも大切な栄養素がたっぷり含まれています。

- 魚介類:サンマ・カツオ・サケ

- 野菜・果物:梨・ぶどう・栗・かぼちゃ

- 行事食:おはぎ・月見団子・秋の味覚料理

- 親子で作る秋の味覚レシピ

- 旬の食材を使った料理や行事食を通して、子どもに季節感と日本の食文化を伝えましょう。

魚介類:サンマ・カツオ・サケ

- サンマ

- カツオ

- サケ

サンマにはDHAやEPAなどの良質な脂質が豊富で、子どもの脳の発達にも良いとされています。新鮮なサンマは目が澄んでいて、体が銀色に光っているものを選びましょう。塩焼きや煮付けなど、シンプルな調理法で子どもにも食べやすく仕上げられます。魚が苦手な子どもがいる場合には、ふりかけや炊き込みご飯にするのもおすすめです。

野菜・果物:梨・ぶどう・栗・かぼちゃ

- 梨

- ぶどう

- 栗

- かぼちゃ

梨は追熟しない果物で、収穫後は水分が失われていくため、購入したら常温保存でなく、冷蔵保存がポイントです。梨を洗わずにペーパータオルで包んで、さらにラップで包み、ポリ袋に入れた後に冷蔵庫に保存します。2、3日に一度、ポリ袋の中身を確認して、ペーパータオルに湿り気があれば、ペーパータオルを交換し、再度、ラップに包んでポリ袋で冷蔵保存しましょう。

ヘタを下にして保存すると、鮮度の劣化を抑えることができ、梨のおいしさが長持ちします。

ぶどうは子どものおやつにも最適で、栗は茹でたり焼いたりして秋の味覚として楽しめます。かぼちゃは煮物やスープ、お菓子作りにも使えて便利でしょう。

行事食:おはぎ・月見団子・秋の味覚料理

- おはぎ

- 月見団子

- 菊料理

- 秋の炊き込みご飯

秋のお彼岸にはおはぎを食べる習慣があり、あんこの甘さでご先祖様への感謝を表現します。お月見には月見団子を飾り、丸い形で満月を表現しています。子どもと一緒におはぎや月見団子を手作りすることで、日本の伝統的な食文化を体験できるでしょう。市販のものを購入する場合も、その意味や由来を説明してあげることで、より深く行事を理解できます。

親子で作る秋の味覚レシピ「栗ご飯」

9月の代表的な秋の味覚として、親子で簡単に作れる栗ご飯のレシピをご紹介します。

【材料(4人分)】

- 米:2合

- 栗:15個程度

- 塩:小さじ1

- 酒:大さじ1

- 昆布:1枚

- 水:適量

【作り方】

- 栗の皮むきを子どもと一緒に行います。鬼皮と渋皮をむいて、大きめに切りましょう。

- 米を研いで30分浸水させます。

- 炊飯器に米を入れ、塩と酒を加えます。

- 普通の水加減にして、昆布と栗を加えます。

- 炊飯器で普通に炊いて完成です。

栗の皮むきは少し大変ですが、子どもが手伝えば楽しい作業になります。大人が固い鬼皮をむき、子どもには渋皮むきを担当してもらうと安全です。炊き上がりの香りも素晴らしく、秋の味覚を存分に楽しめるでしょう。完成した栗ご飯を家族みんなで味わうことで、季節の恵みに感謝する気持ちも育まれます。

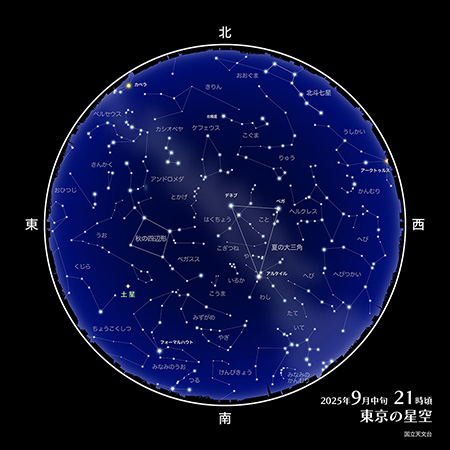

9月の「観る」:星空・自然イベント

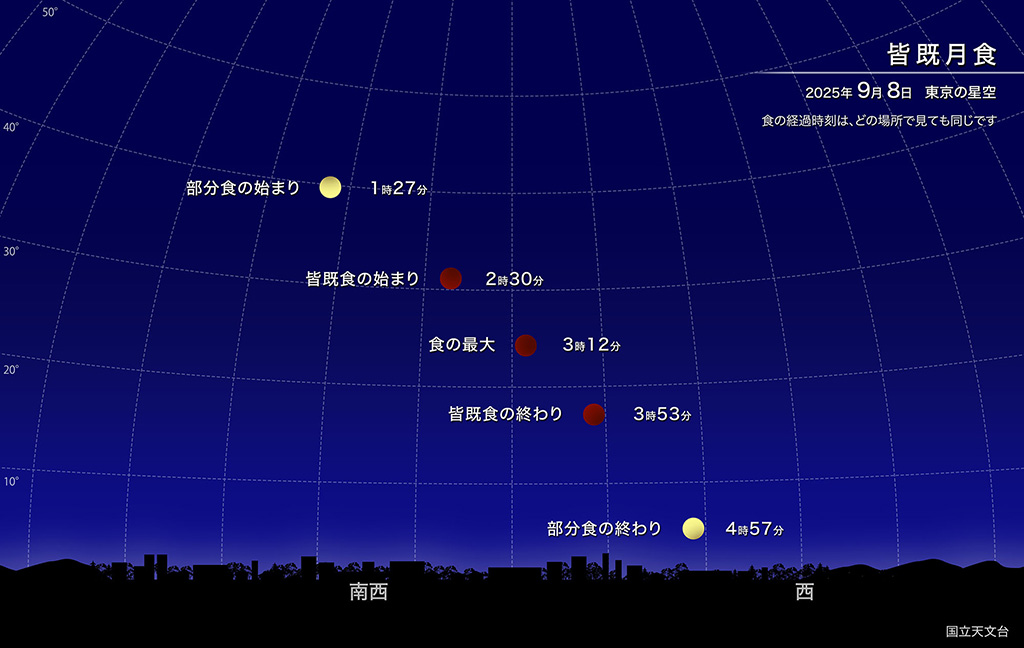

画像:国立天文台

9月は美しい星空と天体現象を楽しめる絶好の季節です。夜が長くなり始めて、子どもと一緒に星空観察を楽しむのに適した時期でもあります。

- 9月8日:皆既月食(約3年ぶり)

- 9月8日:満月(ハーヴェストムーン)

- 10月6日:中秋の名月(十五夜)

- 秋の星座:カシオペア座・ペガスス座

- 星空観察会やプラネタリウム情報

これらの天体イベントを通して、子どもの宇宙への興味と科学的な好奇心を育てましょう。

9月8日:皆既月食(約3年ぶり)

画像:国立天文台

2025年9月8日の皆既月食は、親子で観察できる貴重な天体ショーです。

深夜1時27分頃から月が欠け始め、2時30分から3時53分頃まで月が赤銅色に見える皆既食の時間となります。子どもには事前に月食の仕組みを説明して、期待感を高めておきましょう。

観察のポイントは、望遠鏡がなくても肉眼で十分楽しめることです。双眼鏡があればより詳しく観察できるでしょう。夜更かしすることになりますが、一生の思い出になる天体現象です。寒さ対策をしっかりして、親子で神秘的な月の変化を見守ってみてください。

9月8日:満月(ハーヴェストムーン)

9月8日の満月は「ハーヴェストムーン」と呼ばれる特別な月です。

ハーヴェストムーンは収穫の月という意味で、アメリカの農事暦でこの時期に農作物を収穫することから名付けられました。普段よりも明るく大きく見える満月で、子どもにも印象深い観察体験になるでしょう。

この日は皆既月食と重なる珍しい日でもあります。月食が終わった後の満月の美しさも格別です。子どもと一緒に月の模様を観察したり、世界各国の月にまつわる物語を調べたりすることで、文化的な学習にもつながります。

10月6日:中秋の名月(十五夜)

2025年の中秋の名月は10月6日で、日本の美しい月見の文化を体験できます。

旧暦8月15日にあたるこの日の月は、一年で最も美しいとされています。子どもには月見だんごやススキを用意して、昔から続く日本の風習を教えてあげましょう。

月見の楽しみ方は、月を眺めながら秋の収穫に感謝することです。子どもと一緒に月の高さや明るさを観察して、季節による違いを比べてみるのもおすすめです。雲で月が見えない場合でも、月見だんごを食べながら月の話をすることで、日本の季節感を伝えられます。

中秋の名月の見頃や食べ物など、もっと詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

» 中秋の名月の見頃や食べ物は?子どもと楽しむ方法

秋の星座:カシオペア座・ペガスス座

9月の夜空には、子どもにも見つけやすい美しい星座が輝いています。

カシオペア座はWの形で有名な星座で、北の空に見えます。ペガスス座は天馬の姿をした大きな星座で、秋の四辺形という四角い星の並びが目印になります。これらの星座は比較的明るく、都市部でも観察しやすいでしょう。

星座観察のコツは、まず明るい星から探すことです。子どもと一緒に星座盤や星座アプリを使って、実際の夜空と比べてみましょう。神話や物語と一緒に覚えることで、子どもの記憶にも残りやすくなります。

秋の星座についてもっと詳しく知りたい方は下記をご覧ください。

» 秋の星空観察は、星座の神話に注目!秋の四辺形も

星空観察会やプラネタリウム情報

9月は各地で星空観察会やプラネタリウムのイベントが開催されます。

科学館や天文台では、専門スタッフによる解説付きの観察会が行われています。望遠鏡を使った月や惑星の観察は、子どもにとって感動的な体験になるでしょう。プラネタリウムでは天候に関係なく星空を楽しめます。

参加前に開催日時や申込み方法を確認しておくことが大切です。子どもの年齢に合わせたプログラムを選んで、宇宙への興味を広げてあげましょう。家庭でも星座早見表や図鑑を用意して、観察会で学んだことを復習することで、より深い理解につながります。

まとめ|9月は家族で自然・文化・味覚を楽しむ季節

9月は防災の日や敬老の日、秋のお彼岸など、大切な行事が盛りだくさんの月です。

皆既月食や金木犀の香り、秋の虫の鳴き声など、自然の美しさを感じられる季節でもあります。旬のサンマや梨、栗などのおいしい食材も豊富で、親子で料理を楽しむ絶好の機会です。

折り紙で音符を作ったり、敬老の日のプレゼントを手作りしたり、お月見だんごを一緒に作ったりと、子どもとの思い出作りにもぴったりです。星空観察や季語を使った手紙書きを通して、日本の美しい文化も学べるでしょう。忙しい毎日の中でも、9月ならではの行事や自然を親子で楽しんで、素敵な秋の思い出を作ってくださいね。