「11月にどんなイベントがあるかわからない」

「子どもと一緒に楽しめる行事を探すのは大変……」

このようなお悩みはありませんか?

11月は七五三や文化の日など、親子で楽しめるイベントが盛りだくさん。季節の行事を深く知ることで、子どもたちに日本の文化や自然の美しさを伝えることができます。

この記事では、11月の主要なイベントや季節の豆知識、旬の味覚について解説します。家族でのおでかけ計画や季節を感じる体験の参考にしてください。

子ども歳時記

1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月

『るるぶ』の名前の由来は、「見る+食べる+遊ぶ」×「知る+創る+学ぶ」。『るるぶKids歳時記』では、この『るるぶ』ならではの視点で、月ごとに親子で楽しみたいこと、知っておきたいことなどをご紹介します!

11月の「知る」:主な行事と祝日を親子で楽しもう

11月は日本全国で多彩なイベントが開催される季節です。

例えば以下のようなイベントがあります。

- 11月3日:文化の日(祝日)

- 11月5日・17日・29日:酉の市

- 11月7日:立冬

- 11月10日:十日夜

- 11月11日:記念日いろいろ(ポッキー&プリッツの日など)

- 11月15日:七五三

- 11月22日:小雪・いい夫婦の日

- 11月23日:勤労感謝の日(祝日)

これら、11月に開催される主要な行事・イベントを日付順にご紹介します。家族でのお出かけ計画や地域のイベント参加の参考にしてください。

11月3日:文化の日

文化の日は、芸術や学術の発展を願う国民の祝日です。この日は全国の博物館や美術館で入館料が無料になったり、特別展示が開催されたりします。

親子で美術館や科学館を訪れることは、子どもの感性や好奇心を育てる絶好の機会となります。また、各地で文化祭や芸術イベントも多数開催されるため、地域の文化に触れることもできます。

文化の日は秋晴れの確率が高い「特異日」としても知られており、お出かけにも最適な一日です。家族で文化的な体験を通じて、11月のイベントを満喫してみてはいかがでしょうか。

11月5日・17日・29日:酉の市

酉の市は関東地方を中心に開催される、商売繁盛を願う伝統的な祭りです。11月の酉の日に神社で行われ、縁起物の熊手を購入する人々で賑わいます。熊手は「運をかき集める」という意味があり、商売人だけでなく一般の家庭でも幸運を願って購入されます。

色とりどりの熊手が並ぶ光景や、屋台で売られる焼き鳥や甘酒を楽しみながら、日本の伝統文化に触れることができます。浅草の鷲神社や新宿の花園神社などが有名で、親子で参拝しながら11月の風物詩を体感できる貴重なイベントです。

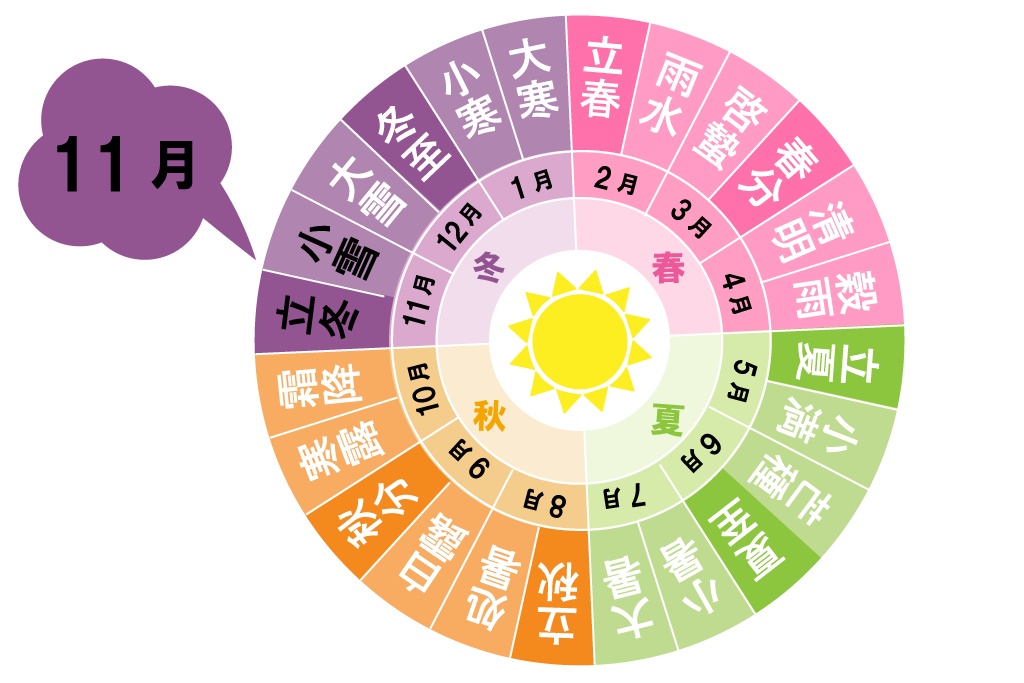

11月7日:立冬・11月22日:小雪

二十四節気(にじゅうしせっき)とは、季節を表す24の言葉で構成されたもの。11月は冬の始まりを告げ、厳しい寒さを意味する立冬、小雪の2つとなっています。

●立冬(11月7日)

立冬は「りっとう」と読み、2025年は11月7日です。立冬の「立」は新たな季節の始まりという意味があり、この日を境に冬の訪れとなります。立春、立夏、立秋と並び、季節の大きな節目といえるでしょう。

●小雪(11月22日)

2025年の小雪は、11月22日となっています。小雪の読み方は「こゆき」でなく「しょうせつ」。地域によっては寒さが増し、初雪が見られる時期を意味します。ひとつ前の立冬より始まる冬という季節が、小雪から本格的な寒さになっていきます。

11月10日:十日夜

十日夜は旧暦10月10日に行われる収穫祭で、現在は11月10日頃に各地で催されます。稲の収穫を終えた田んぼで、藁でできた大きな綱を子どもたちが地面に打ちつける「藁鉄砲」という行事が特徴的です。

この音で田んぼの神様に感謝の気持ちを伝え、翌年の豊作を願います。関東地方を中心に受け継がれている伝統行事で、農業の大切さや自然への感謝を学べる貴重な機会です。

地域によっては十五夜、十三夜と並んで「三大月見」の一つとして月を愛でる習慣もあります。都市部では体験する機会が少ない行事ですが、農業体験イベントなどを通じて11月の伝統的なイベントを親子で楽しむことができます。

11月11日:記念日いろいろ(ポッキー&プリッツの日など)

11月11日は、一年の中でも多くの記念日に認定されている日です。登録認定を行う日本記念日協会のホームページでは、約60の記念日を確認できます。11月11日は4つの数字の「1」から成立していること、「1」の真っすぐな形がいろいろなものに似ていることが、記念日の多い理由となっています。

今回ご紹介したほかにも「靴下の日」「箸の日」「うまい棒の日」など、形状や見た目が「1」に関連する商品の記念日が設けられています。

●ポッキー&プリッツの日

11月11日はみんなが大好きなお菓子「ポッキー&プリッツの日」となっています。ポッキーとプリッツの形が数字の「1」と似ていることから、製造メーカーである江崎グリコが「1」が6個並ぶ、平成11年(1999年)11月11日に制定しました。

●チンアナゴの日

砂の中から体を出すチンアナゴの姿が数字の「1」に似ていること、さらにチンアナゴは群れで生活するため、1年の中で日付に最も「1」が多い11月11日は「チンアナゴの日」となっています。すみだ水族館が2013年に制定しました。

【こちらもおすすめ!】

» チンアナゴがいる水族館は?生態や穴の掘り方も解説

●もやしの日

給食のメニューでもよく使われるもやし。まっすぐに伸びるもやしが「1」に見えることから、11月11日が「もやしの日」となりました。もやし生産者協会が2012年に制定しました。

●サッカーの日

サッカーが11人対11人で行うスポーツであることに由来し、11月11日は「サッカーの日」にもなっています。スポーツ用品メーカーのミズノの直営店となるエスポートミズノが制定しました。

【こちらもおすすめ!】

» 親子で楽しめる!JFA サッカー文化創造拠点「blue-ing!」徹底レポ

» 子連れサッカー観戦ガイド 持ち物や服装、楽しみ方は? ルールも図解でかんたん解説

11月15日:七五三

七五三は3歳、5歳、7歳の子どもの成長を祝う日本の伝統行事です。11月15日を中心とした前後の土日に、多くの家族が神社へ参拝します。

この日が選ばれた理由は、かつて江戸時代に徳川家で祝ったことが始まりとされています。男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳に行うのが一般的で、美しい着物や袴を着て記念撮影をします。

参拝後には千歳飴をもらい、長寿を願います。写真館での前撮りも人気で、家族の大切な思い出作りの機会となっています。七五三は子どもの健やかな成長を願う親の気持ちを形にした、11月を代表するイベントの1つです。参拝マナーを学びながら、日本の文化を親子で体験しましょう。

【七五三について、詳しくはこちら!】

» 「七五三」の由来とは?いつお祝いする?意味や年齢・初穂料など疑問をすべて解決

11月22日:いい夫婦の日

11月22日は「いい夫婦の日」です。「いい(11)夫婦(22)」の語呂合わせから生まれた記念日で、夫婦の絆を深める日として親しまれています。

この日は子どもたちが両親への感謝の気持ちを伝える良い機会でもあります。手紙を書いたり、簡単な手作りプレゼントを用意したり、家族でお手伝いをしたりすることで、家族の大切さを再認識できます。

また、普段忙しいお父さんお母さんが、改めてお互いへの感謝を伝え合う日でもあります。子どもたちにとっては、両親が仲良くしている姿を見ることで、家族の温かさを感じられる特別な日になるでしょう。感謝の気持ちを伝え合う温かい一日を家族で過ごしてみてはいかがでしょうか。

11月23日:勤労感謝の日

勤労感謝の日は働く人々への感謝を表す国民の祝日です。もともとは新嘗祭という収穫を祝う宮中行事が起源で、勤労の尊さや生産を祝う意味が込められています。

各地で職業体験イベントや工場見学なども開催され、子どもたちがさまざまな仕事に触れる機会も提供されます。また、この日は秋の収穫に感謝する意味もあるため、旬の食材を使った料理を家族で作ることも素敵な過ごし方です。勤労感謝の日を通じて、働くことの大切さを親子で学べます。

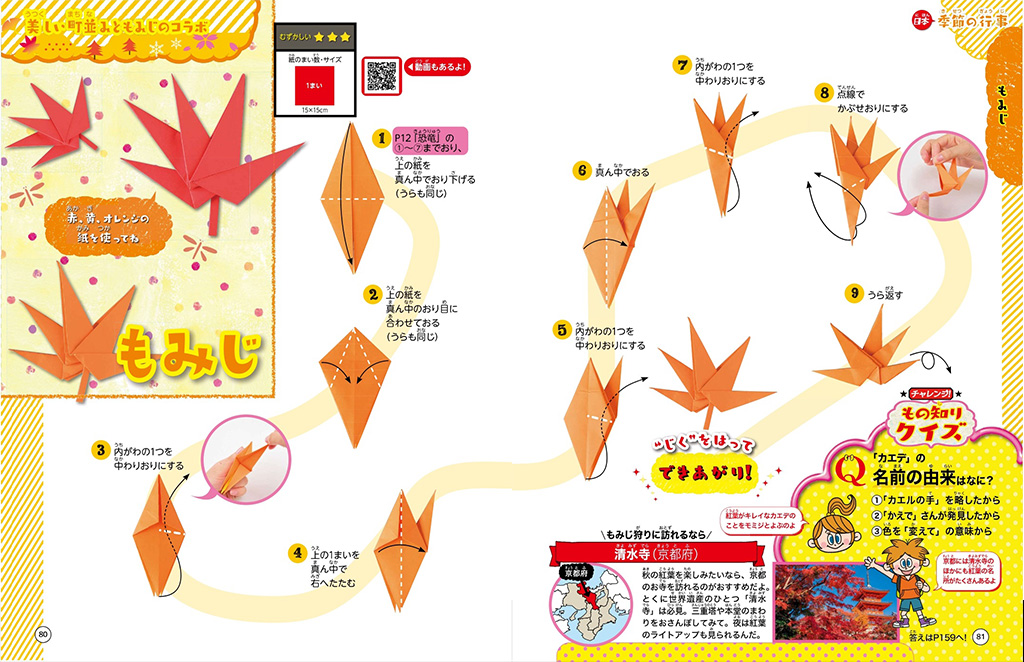

11月の「つくる」:折紙で紅葉をつくろう

たくさんの折紙レシピが載っている『るるぶ 楽しく折って親子で世界一周!旅のおりがみ100』の中から、11月は「もみじ」を紹介。

簡単に作ることができるので、ぜひ、子どもと一緒に作ってみてください。

【本の詳細はこちら】

» るるぶ楽しく折って親子で世界一周!旅のおりがみ100(Amazon)

11月の「学ぶ」季節の豆知識

11月にまつわる興味深い豆知識をご紹介。親子で学べる季節の話題が盛りだくさんです。

- 11月の昆虫「ミノムシ」は何の成虫?

- 11月の花:「豚の饅頭」という名前の花がある?

- 11月の異名「霜月」ってどんな意味?

- 紅葉って「こうよう」?「もみじ」?違いはあるの?

- 11月はなぜ「ボジョレー・ヌーヴォー」が話題になるの?

- 七五三はなぜ11月に祝うの?

- 11月の季語や時候のあいさつにはどんな言葉がある?

これらの豆知識を通じて、11月のイベントや季節をより深く楽しむことができるでしょう。家族での会話のきっかけにもなりますね。

11月の昆虫「ミノムシ」は何の成虫?

この時期になると、木にブラブラとぶら下がっているミノムシの姿を見ることができます。ミノムシは「ミノガ」という蛾の幼虫です。ずっと木にぶら下がっているイメージのミノムシですが、注意深く観察していると、ミノの上の部分から上半身を出して移動したり、ほかの蝶や蛾の幼虫と同じように葉っぱを食べたりする様子が確認できますよ。

【ミノムシについて、詳しくはこちら!】

» 実は絶滅危惧種!? ミノムシの季節や中身を知ってる?

11月の花:「豚の饅頭」という名前の花がある?

「豚の饅頭」とは、シクラメンの日本での昔の名前です。11月から春にかけて美しい花を咲かせる代表的な冬の花です。

●シクラメン

シクラメンは赤、白、ピンク、紫など色とりどりの花を咲かせます。花が下を向いて咲くのが特徴で、まるでうつむいているように見えます。「豚の饅頭」という面白い名前がついた理由は、シクラメンの球根を豚が好んで食べることからきています。

冬の鉢植えとして人気が高く、お花屋さんでよく見かけます。親子でお花屋さんを訪れて、シクラメンの実物を見ながらこの珍しい名前の由来を話してみるのも楽しいですね。

●キク

キクは日本の秋を代表する花で、大きなものから小さなものまでさまざまな種類があります。11月は各地でキクの展示会やお祭りが開催される時期です。

花びらがたくさんあるように見えますが、実は1つ1つが小さな花の集まりです。この時期に親子でキクのお祭りを見に行くことで、日本の伝統的な花文化に触れることができるでしょう。

11月の異名「霜月」ってどんな意味?

「霜月」は11月の異名で、霜が降り始める月という意味があります。旧暦では10月にあたり、「霜降月(しもふりづき)」が略されて霜月と呼ばれるようになったとされています。

この時期は朝晩の冷え込みが厳しくなり、実際に霜が降りることが多くなります。霜は空気中の水蒸気が氷の結晶となって地面や植物に付着する現象で、冬の訪れを告げる自然のサインです。

紅葉狩りの「狩り」はどんな意味?

紅葉狩りの「狩り」は、動物を捕まえる意味ではありません。昔の貴族が自然の美しいものを「手に入れる」「探し求める」という意味で使っていた言葉です。

平安時代の貴族たちは、美しい紅葉を見つけて手に取り、和歌を詠んで楽しんでいました。この「美しいものを探して手に入れる」行為を「狩り」と表現したのが始まりです。

現在でも「いちご狩り」「ぶどう狩り」など、果物を採る体験を「狩り」と呼びますが、これも同じ意味です。11月の紅葉狩りは、美しく色づいた葉っぱを探して楽しむ、日本の伝統的な秋の楽しみ方なのです。

親子で紅葉狩りに出かけたときに、この「狩り」の意味を話してあげると、子どもたちも日本の文化により興味を持ってくれるかもしれません。

紅葉って「こうよう」?「もみじ」?違いはあるの?

「紅葉」には「こうよう」と「もみじ」という2つの読み方がありますが、実は使い分けがあります。「こうよう」は葉が赤や黄色に変わる現象全般を指し、「もみじ」は主にカエデ科の樹木やその葉を指します。

「こうよう」は秋に葉っぱの色が変わる自然現象そのものを表現する言葉です。一方、「もみじ」は特定の植物を指す言葉として使われることが多く、美しく色づいた葉っぱの代表として親しまれています。

11月はなぜ「ボジョレー・ヌーヴォー」が話題になるの?

ボジョレー・ヌーヴォーは、フランスのボジョレー地方で作られる新酒ワインです。毎年11月の第3木曜日が解禁日と決められており、この日に世界中で一斉に販売が開始されます。

解禁日が11月に設定されている理由は、ぶどうの収穫時期と醸造期間によるものです。9月に収穫されたぶどうを短期間で醸造し、その年の新酒として約2ヶ月後の11月に出荷されます。このタイミングが最もおいしく飲める時期とされています。

日本では時差の関係で世界で最も早く解禁日を迎えるため、特に注目が集まります。

七五三はなぜ11月に祝うの?

七五三が11月15日に行われるようになった由来は、江戸時代の徳川家にあります。徳川綱吉の長男である徳松の健康を祈って11月15日に行った儀式が始まりとされています。

この日が選ばれた理由は、旧暦の11月15日が「鬼宿日」という縁起の良い日だったからです。また、秋の収穫が終わって神様に感謝する時期でもあり、子どもの成長を祝うのに適した季節とされていました。

現在でも11月15日を中心として前後の土日に七五三を行う家庭が多く、11月の代表的なイベントとなっています。

11月の季語や時候のあいさつにはどんな言葉がある?

11月の季語には「霜月」「立冬」「小雪」「紅葉」「柿」「みかん」などがあります。これらの言葉は俳句や短歌で季節感を表現するために使われ、日本の美しい自然観を表しています。

時候のあいさつでは「晩秋の候」「向寒の候」「霜降の候」などが用いられます。手紙の冒頭では「朝夕めっきり寒くなりましたが」「木々の葉も色づいてまいりました」といった表現で季節感を伝えます。

11月の旬の味覚を楽しむ

11月は秋の実りを存分に楽しめるおいしい季節です。この時期の食材は栄養価が高く、寒くなる季節に向けて体を温めてくれる効果もあります。

11月に旬を迎える食材は、魚介類ではサケやカキ、野菜では白菜や大根、果物ではりんごやみかんなど、バラエティ豊か。また、鍋料理や温かい煮物など、体を温める料理にぴったりの食材が多いのも特徴です。

旬の食材を使った料理を親子で作ることで、季節を感じながら食育ができます。家族で旬の味覚を楽しみながら、自然の恵みに感謝する心を育ててみてはいかがでしょうか。

魚介類

11月に旬を迎える代表的な魚介類は以下のとおりです。

- サケ

- サンマ

- カキ

- ししゃも

- ヒラメ

- ブリ

この時期の魚は脂がのっていて、一年で最もおいしい季節です。サケは産卵のために川に戻ってくる時期で、身がしっかりして栄養満点です。サンマは秋の味覚の代表格で、塩焼きにすると香ばしい香りが食欲をそそります。

カキは「海のミルク」と呼ばれるほど栄養豊富で、鍋料理やカキフライで楽しめます。ししゃもは卵を抱えたメスが特においしく、頭から尻尾まで丸ごと食べられるのでカルシウムもたっぷり摂れます。

野菜類

11月に旬を迎える野菜は以下のとおりです。

- 白菜

- 大根

- れんこん

- にんじん

- ほうれん草

- 小松菜

- ねぎ

白菜は鍋料理の主役として大活躍し、甘みがあってやわらかな食感が特徴です。大根は煮物やおでんに使うと味がよく染みて、体を温めてくれます。れんこんはシャキシャキした食感が楽しく、穴が開いた形から「見通しが良い」縁起物としても親しまれています。

きのこ類

11月に旬を迎えるきのこ類は以下のとおりです。

- しいたけ

- えのきたけ

- しめじ

- まいたけ

きのこ類は香りが良く、炊き込みご飯や味噌汁に入れると秋らしい風味を楽しめます。食物繊維やビタミンも豊富で、免疫力を高める効果も期待できます。

果物

11月に旬を迎える果物は以下のとおりです。

- りんご

- みかん

- 柿

- ラ・フランス

- ゆず

- いちご

どれも甘くて栄養たっぷりの秋冬を代表する果物です。りんごは「1日1個のりんごは医者を遠ざける」と言われるほど健康に良い果物で、食物繊維やビタミンCが豊富です。みかんもビタミンCがたっぷりで、風邪予防に効果的です。

柿は「柿が赤くなると医者が青くなる」という言葉があるほど栄養価が高く、ビタミンAやタンニンが豊富です。ラ・フランスは「果物の女王」と呼ばれ、とろけるような甘さと上品な香りが特徴です。ゆずは香りが良く、料理の風味付けや柚子湯として楽しめます。

そのほかの味覚

11月に楽しめるそのほかの味覚は以下のとおりです。

- 栗

- さつまいも

- 新米

- 銀杏

- 落花生

これらは秋の収穫を代表する食材で、さまざまな料理に活用できます。栗は茹でたり焼くだけでなく、そのまま食べてもおいしく、栗ご飯や栗きんとんなどの料理、モンブランなどのスイーツにも使われます。さつまいもは焼き芋にすると甘みが増し、天ぷらや大学芋も人気です。

新米は収穫したばかりのお米で、ツヤツヤしていて香りも良く、いつものご飯がよりおいしく感じられます。銀杏は茶碗蒸しや炊き込みご飯に入れると、ほくほくした食感と独特の風味を楽しめます。落花生は茹でて食べると甘みがあっておいしく、栄養価も高い食材です。

ボジョレー・ヌーヴォー|解禁日(11月第3木曜)

大人向けの飲み物ですが、親子でぶどうの収穫から醸造までの過程について学ぶことで、食べ物や飲み物がどのように作られるかを知る良い機会となります。ぶどうジュースを使った乾杯で、解禁日の雰囲気を家族で楽しむのも素敵ですね。

11月の星空と天体観測

11月は夜が長くなり、空気が澄んで天体観測に適した季節です。美しい満月や流星群など、親子で楽しめる天体ショーが盛りだくさんです。

11月に観測できる主な天体現象は以下のとおりです。

- 11月16日:ビーバームーン(満月)

- 11月5日・12日:おうし座流星群

- 11月17日:しし座流星群

寒い季節なので、防寒対策はしっかりしましょう。

11月5日:ビーバームーン

2025年11月5日の満月は「ビーバームーン」と呼ばれています。これはアメリカの先住民が季節を知るためにつけた名前です。

ビーバーが冬に備えてダム作りを始める時期、またはビーバーを捕まえるわなを仕掛ける時期だったことが名前の由来です。2025年11月の満月は今年最大のスーパームーンでもあり、普通の満月より約8%大きく、16%明るく見えます。

肉眼でも大きさの違いがわかるほどなので、親子で特別に大きな満月を観察する絶好のチャンスです。ビーバームーンの名前の由来について話しながら、自然と人々の暮らしのつながりを学ぶ良い機会となるでしょう。

【こちらもおすすめ!】

» 2025年の「ビーバームーン」はいつ?時間、名前の意味や由来、特徴をわかりやすく解説

» スーパームーン2025年はいつ? なぜ大きい満月になるの?名前の由来も解説

参考:» 国立天文台|2025年で地球にいちばん近い満月(2025年11月)

11月5日・12日:おうし座流星群

おうし座流星群は11月に二度のピークを迎えます。南群が11月5日頃、北群が11月12日頃に最も活発になります。

この流星群の特徴は、火球と呼ばれる非常に明るい流星が多く見られること。流星の数は多くありませんが、1つ1つがとても明るく印象的です。夜9時頃から夜明けまで、空全体を広く見渡すのが観察のコツです。

11月17日:しし座流星群

しし座流星群は11月17日頃に最も活発になる流星群で、約33年の周期で大出現することで有名です。過去には1時間に数千個もの流星が降り注いだこともあります。次の大出現は2030年代と予想されています。

流星の速度がとても速く、流星が通った後に光の筋が残ることもあります。2025年は月明かりがなく観測条件が良好で、1時間に15〜20個ほどの流星が見られると予想されています。

11月17日の夜遅くから18日の明け方がおすすめの観察時間です。

まとめ|11月は行事・自然・味覚で季節をたっぷり楽しもう

11月は、文化の日や七五三、勤労感謝の日などの伝統行事を通じて日本の文化や歴史を学ぶことができます。また、旬の魚介類や野菜、果物を味わうことで、自然の恵みに感謝する心も育てられるでしょう。ビーバームーンや流星群の観察も、宇宙への興味を深める貴重な体験となります。

寒さが増す季節だからこそ、家族で温かい時間を過ごしながら、11月ならではのイベントを楽しんでくださいね。

子ども歳時記

1月 / 2月 / 3月 / 4月 / 5月 / 6月 / 7月 / 8月 / 9月 / 10月 / 11月 / 12月