外が温かくなってチョウが飛ぶ姿を見ると、春の訪れを感じられますよね。昆虫芸人の堀川ランプさんが、春に見られる代表的なチョウの種類と生態を可愛いイラストでご紹介♪身近な場所で観察できるチョウもたくさんいますよ。

(監修プロフィール)堀川ランプ

(監修プロフィール)堀川ランプ

昆虫大好き芸人。変形菌にも詳しい。日本大学大学院生物資源科学研究科修士課程修了。理系の研究発表を模した白衣スタイルでおこなうフリップ芸が人気。Youtubeで「堀川ランプの昆虫列伝」を配信中。日本変形菌研究会会員。成虫の会メンバー。当記事のイラストはすべて堀川ランプさん本人のよるもの!

» 堀川ランプtwitter

» 堀川ランプの昆虫列伝youtube

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

春にいるチョウは、大きく分けて2つのパターン!

きれいな翅を羽ばたかせ、ひらひらと宙を舞うチョウの仲間たち。1年中みられる種類のチョウもいますが、1年の中の限られた季節にしかあらわれない種類も少なくありません。

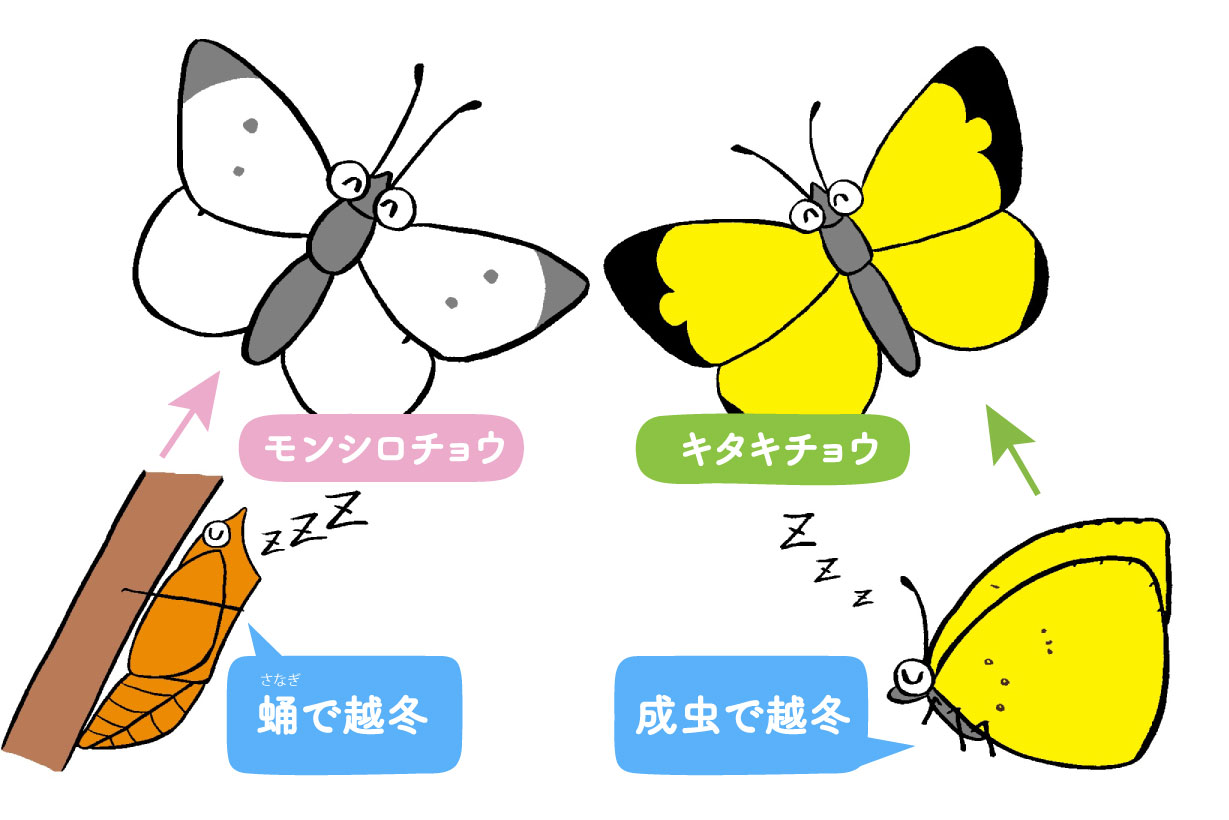

チョウの仲間は種類によって「卵・幼虫・蛹・成虫」いずれかの姿で冬を越すのですが、春によくみられるチョウの仲間は、春の訪れとともに羽化して成虫になることができる蛹で冬を越す種類と、暖かくなったらすぐに活動を開始できる成虫で冬を越す種類がメインとなります。

卵や幼虫の姿で冬を越す種類は、春に芽生えた植物の葉を食べて成長するのに時間がかかります。そのため、成長が早い種類でも春の終わりから初夏にならないと成虫になれません。

成虫越冬って?

前の年の秋までに成虫になり、そのまま落ち葉の下や木の幹、岩の隙間などにとまって冬を越すことを「成虫越冬」といいます。成虫越冬をするチョウは春になると真っ先に活動を開始するだけではなく、冬の間でも、よく晴れた暖かい日には、春が来たと勘違いした個体が飛んでいる姿を見られることがあります。

新成虫って?

そのシーズンに蛹から羽化した成虫のことを新成虫といいます。蛹で越冬する種類のチョウは春に羽化するので、この時期に新成虫を観察することができます。春に見られる新成虫のチョウは成虫越冬のチョウと比べて若干出現が遅いのですが、成虫越冬のチョウと比べて翅がこすれたり破れたりしていないものが多く、そのチョウ本来の模様や形を観察しやすい場合が多いのが特徴です。

チョウは春とそれ以外の季節で見た目が違う

スイカの花にとまるモンシロチョウ 画像:PIXTA

アゲハチョウやモンシロチョウのように春から秋にかけて繁殖を繰り返し、何回も成虫が出現する種類のチョウの仲間では、春に蛹から羽化する成虫と、それ以外の季節で見られる成虫の見た目が少し違うことが知られています。

このようなチョウの仲間においては、蛹の状態で越冬して春に羽化する個体を「春型」。それ以外の季節にあらわれる個体を「夏型」と呼びます。

春型の個体は幼虫時代を気温が低く餌となる葉の少ない秋の終わりに過ごし、その後蛹になって春まで冬眠していた個体なので体が小さく色が明るい個体が多く、反対に夏型は幼虫時代を気温が高く餌も豊富な春から夏の終わりにかけて過ごすため、体が大きく色が黒っぽくなる個体が多いようです。

春に見られるチョウを紹介!

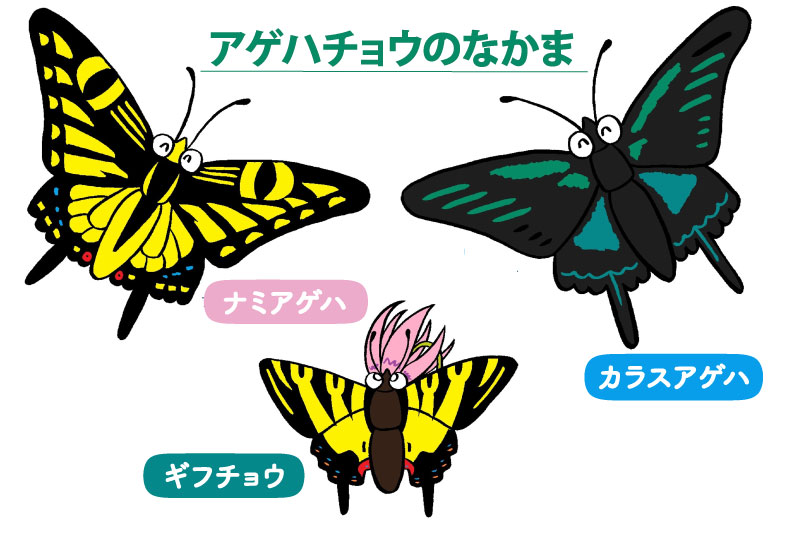

アゲハチョウの仲間

アゲハチョウの仲間は蛹で越冬する種類が多く、身近な種類だとナミアゲハやカラスアゲハの春型がよく見られます。

ナミアゲハの春型は夏型より黄色い部分の面積が広く明るい色合いで、カラスアゲハの春型も夏型よりラメのような青や緑色の鱗粉が密集して美しいことが多いため、昆虫マニアの中でもこの時期のナミアゲハやカラスアゲハは人気があります。

また、自然が豊かな地域の山の中では、ギフチョウという原始的なアゲハチョウの仲間を見ることができます。ギフチョウは限られた地域でしか見ることができない上に、春のはじめのわずかな時期にしか成虫が出現しない珍しいチョウなので、もし見ることができたらとてもラッキーです。

<アゲハチョウのことをもっと知りたい!>

» アゲハチョウを観察しよう!飼い方も紹介

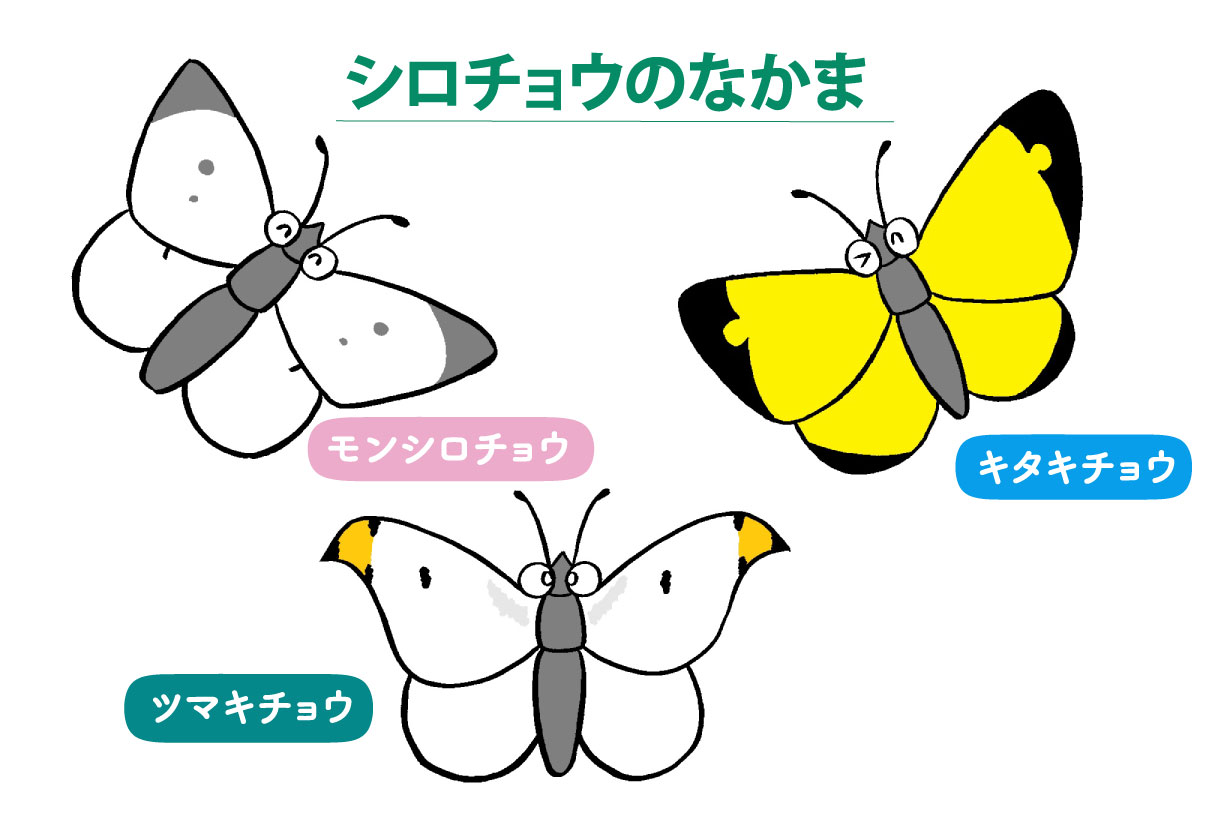

シロチョウの仲間

町中でもよく見られるモンシロチョウは蛹で越冬するチョウです。春型のモンシロチョウは夏型のものよりも白っぽく、特徴である翅の黒い点がうすかったり小さかったりするものが多いようです。

また、同じシロチョウの仲間でもキタキチョウは成虫越冬をするチョウなので、春の早い時期から草むらでひらひらと舞っている様子を観察することができます。

自然の豊かな場所では、ツマキチョウという翅の裏のまだら模様とオスの前翅の先が黄色くなるのが特徴的な美しいチョウが見られます。ツマキチョウは蛹で越冬するチョウで4月の中頃から5月の初めごろまでの限られた時期にのみ見られるので、もしよければ探してみてください。

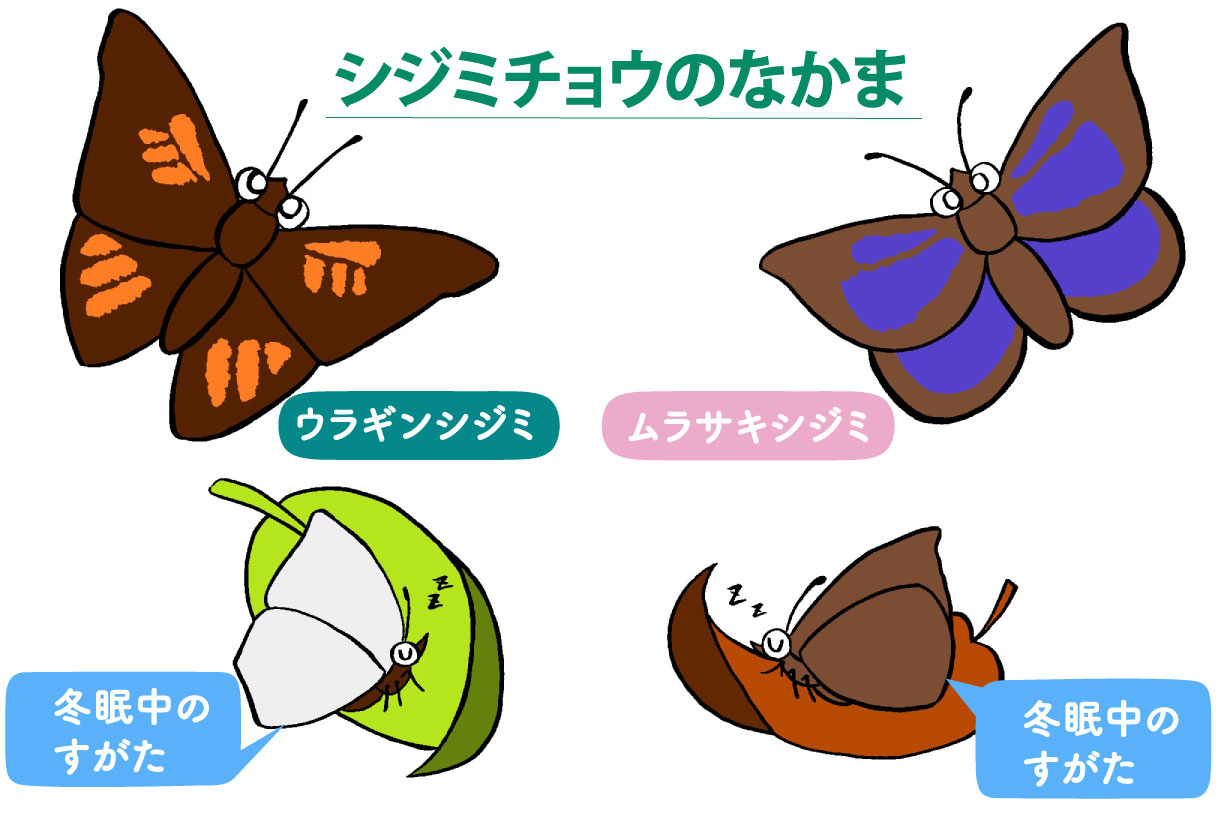

シジミチョウの仲間

春に身近な場所で見られる代表的なシジミチョウの仲間としては、成虫で越冬するウラギンシジミやムラサキシジミなどがあげられます。

ウラギンシジミはサザンカやツバキなどの冬でも葉が青々とした常緑広葉樹の葉の裏で、ムラサキシジミは枯葉の隙間で冬眠することが多く、どちらの種類も翅の表にはかわいらしい模様があるのですが、裏面は地味な色をしており冬眠中に周囲の環境に擬態できるようになっています。まだ春先の肌寒い時期でも、よく晴れた日であれば、日当たりのいい場所で翅を開き、ひなたぼっこをして体をあたためている彼らの姿を見ることができるでしょう。

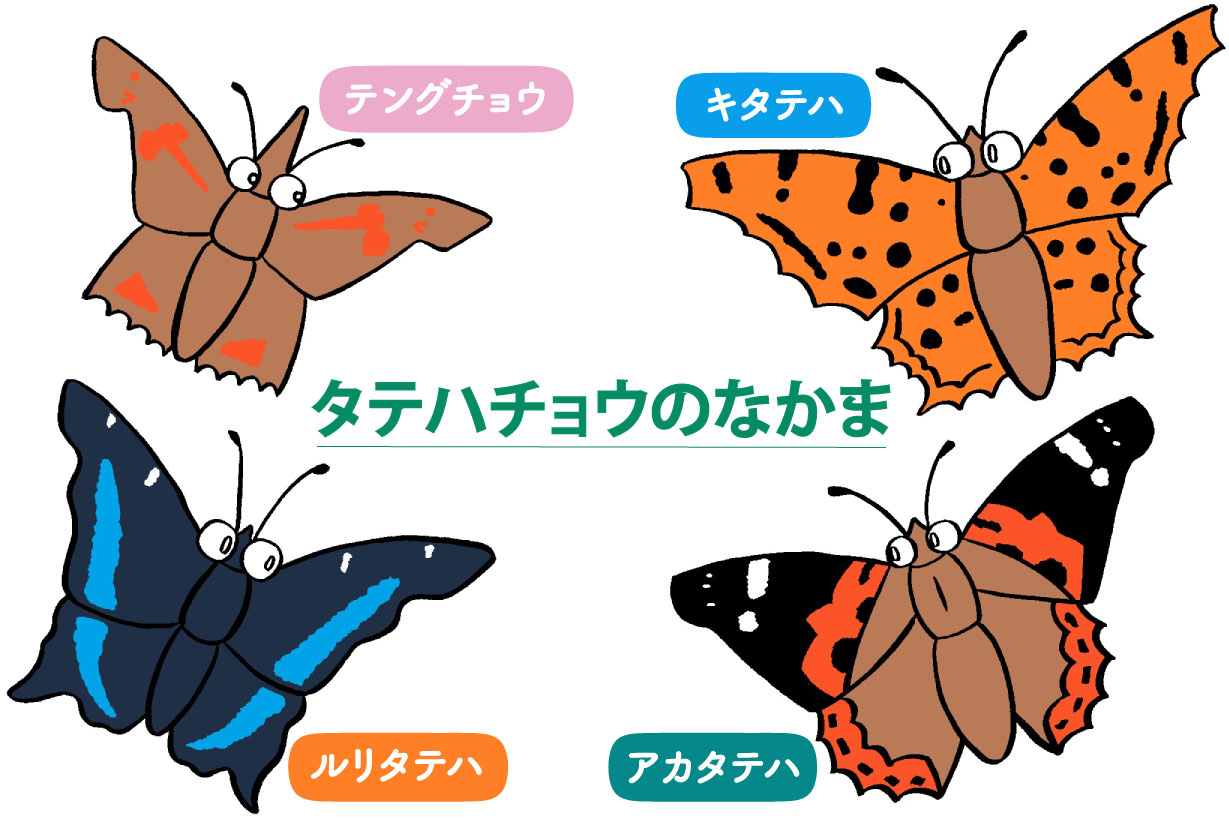

タテハチョウの仲間

春によく観察することができるタテハチョウの仲間には、テングチョウ、キタテハ、アカタテハ、ルリタテハなどがいます。この4種類も落ち葉の間や木の幹などで成虫越冬をする種類で、翅の表面の模様はかわいらしい一方、裏面は周囲の環境に擬態できるように地味な色の保護色になっているという点では、先ほどの解説したウラギンシジミやムラサキシジミと似ています。こちらの成虫越冬するタテハチョウの仲間たちも、よく晴れた日であれば、まだ気温が低い時期であっても日当たりのいい場所で翅を開いてひなたぼっこをしている姿を観察できます。

春のチョウは新しい季節の訪れを感じられる存在。ぜひ時期を変えて同じチョウを見比べてみましょう。「春型」と「夏型」の違いを観察すると楽しいですよ。

昆虫好きにおすすめの記事

堀川ランプさんのカブトムシ・クワガタ記事

» カブトムシ・クワガタ採集ガイド

» カブトムシ幼虫の育て方ガイド

» クワガタ幼虫の育て方レポート

» 冬のクワガタ幼虫採集

●堀川ランプさんの昆虫採集・観察の記事

» 近場で昆虫観察!虫の探し方

» 秋の昆虫採集!スズムシ&コオロギ

» 冬の昆虫観察!テントウムシなど

» カマキリの卵と孵化に感動

» スーパー昆虫!オケラ

» ダンゴムシ徹底解説

» セミの羽化を観察

» ミノムシの驚きの生態

●昆虫好きにおすすめのスポット記事

北海道・東北 / 関東 / 東海 / 関西 / 九州

» カブトムシ・クワガタがおすすめの昆虫館・体験施設

<昆虫が苦手…というママパパにはこちら!>

『るるぶKids こわくない!カブトムシ・クワガタの採集と飼育』

『るるぶKids こわくない!カブトムシ・クワガタの採集と飼育』

子どもが昆虫採集や飼育をしたがっても、親である自分は虫がこわくて触れない…。そんなママパパたちのリアルな虫問題を解決する1冊!「親パート」「子どもパート」に分かれた前代未聞の二部構成+「3大特別付録 自由研究セット」つきで、親子の楽しい採集・飼育体験を徹底サポートします!

| 書名 | 『るるぶKids こわくない!カブトムシ・クワガタの採集と飼育』 |

|---|---|

| 定価 | 1650円(10%税込) |

| 判型 | AB判、本誌96ページ(ソフトカバー)、別冊付録32ページ(いずれもオールカラー) |

| 発売日 | 2023年6月23日(金) |

| 発行 | JTBパブリッシング |