保育園や幼稚園の帰り道、ポケットにいっぱいのダンゴムシを拾う子どもにお困りのママパパ、いらっしゃいますか?いらっしゃいますよね!!子どもたちが愛してやまないダンゴムシの疑問を、昆虫芸人の堀川ランプさんが徹底解説!かわいいイラスト満載で、ママパパたちもダンゴムシを好きになれかも?!

夏の自由研究におすすめの昆虫記事

カブトムシ・クワガタ / セミの羽化 / アリ / アゲハチョウ / トノサマバッタ

昆虫好きにおすすめのスポット記事

北海道・東北 / 関東 / 東海 / 関西 / 九州

カブトムシ・クワガタが充実の施設

2024年夏の昆虫イベント・昆虫展まとめ

- 1.ダンゴムシは昆虫じゃない?!

- └ダンゴムシは何の仲間? 足の数は?

- └ダンゴムシはどんな顔?目はどこ?

- └どうして丸くなるの? ワラジムシとの違いは?

- └オスとメスの見分け方は?

- 2.ダンゴムシがいる場所と食べ物(餌)

- └ダンゴムシが好む場所は?

- └コンクリートも食べるって本当?

- 3.ダンゴムシの一生

- └ダンゴムシの寿命と活動サイクル

- └卵はママの体内で孵化!

- └脱皮は半分ずつ!

- └約1年で成虫に

- 4.ダンゴムシの採集方法は?

- └ダンゴムシの採集におすすめの道具

- └ダンゴムシは日没後の方が採集しやすいけど要注意

- 5.ダンゴムシの飼い方はとても簡単!

- └飼育に必要なものは?

- └飼育のポイント

- 6.実録「ダンゴムシ迷路」をやってみた

- 昆虫好きにおすすめの記事

(監修プロフィール)堀川ランプ

(監修プロフィール)堀川ランプ

昆虫大好き芸人。変形菌にも詳しい。日本大学大学院生物資源科学研究科修士課程修了。理系の研究発表を模した白衣スタイルでおこなうフリップ芸が人気。Youtubeで「堀川ランプの昆虫列伝」を配信中。日本変形菌研究会会員。成虫の会メンバー。当記事のイラストはすべて堀川ランプさん本人のよるもの!

» 堀川ランプtwitter

» 堀川ランプの昆虫列伝youtube

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

1.ダンゴムシは昆虫じゃない?!

ダンゴムシは何の仲間?足の数は?

ダンゴムシは「ムシ」と名前についていますが、実は昆虫の仲間ではありません!大きく分けるとエビやカニと同じ甲殻類の仲間になります。足の数は14本ですが、子供のうちは12本しか足がなく、大人になると2本増えて14本になります。

ダンゴムシはどんな顔?目はどこ?

ダンゴムシの顔は、体の一番前の節にあります。顔は楕円形をしていて、サイズこそあまり大きくありませんが、目や触角、口など生きていく上で必要な器官がそろっています。特に出っ張ったりしていないので虫メガネがないと観察しにくいのですが、顔の両端には小さな目がちゃんとついていて、この目はほかの昆虫と同じように、小さな目がいくつも集まって一つの目になっている「複眼」と呼ばれる構造のものです。しかし、視力はあまり良くないようで、明るいか暗いかがわかる程度と言われています。そのため、ダンゴムシは周囲の状況を、目ではなく触角で触ることで感知していると言われています。この触角の付け根には、虫メガネでギリギリ見えるか見えないかくらいの大きさの小さな触覚が別で生えていて、こちらは主に匂いを感知するのに役立っていると言われています。

どうして丸くなるの? ワラジムシとの違いは?

ダンゴムシを刺激すると体を丸めて、まさに「団子」のように丸くなります。これはほかの天敵に狙われた時の防御の姿勢で、硬い背中側の殻を盾にして柔らかい腹側をしっかりガードしているのです。

また、ダンゴムシに姿形がよく似た「ワラジムシ」という生き物がいます。こちらもダンゴムシと似たような環境に生息していて、良く同じ場所で見つかったりします。ワラジムシはダンゴムシに比べて平たくて、丸まることができません。そのかわりワラジムシは、敵に襲われた時、特別な匂い(フェロモン)を出して仲間に危険を知らせるという技を使うことができます。また、盾のように硬い殻をもっているダンゴムシよりもワラジムシは殻が薄いため、ダンゴムシの方が少しだけ乾燥に強いという特徴もあります。見た目は似ていても、それぞれの生き残り戦略はちょっと違うみたいですね。

オスとメスの見分け方は?

ダンゴムシのオスとメスを見分ける一番確実な方法は、ダンゴムシを裏返して下腹部を見る方法です。オスの下腹部にはトゲのような器官があり、メスにはこれがありません。

しかし、ただでさえ小さくて、おまけにすぐ丸まる習性のあるダンゴムシの下腹部を見るのはなかなか大変。そこで、簡単なオスとメスの見分け方をお教えします。

個体差もあるので100%正確とはいえませんが、多くのダンゴムシのオスは体が黒または濃い灰色一色なのに対し、メスは背中に黄色い斑点があり、色も黒や灰色以外に茶色の個体がいたりします。そのほか、ダンゴムシの求愛を観察することでオス・メスを見分ける方法もあります。ダンゴムシのオスはメスの上に乗ったり、丸まっているメスを抱え込むことで愛情表現します。なので、ほかのダンゴムシの上に乗ったり、丸まった個体にしがみついていたらオス、逆に上に乗られていたり、丸くなったところをほかのダンゴムシにつかまれていたりしたらメスの可能性が高いです。

また、季節が限定されますが、春~秋にかけての繁殖シーズンには、メスのおなかを見ると、卵や赤ちゃんが黄色または白のつぶつぶとして透けて見えるので、そこで判別する方法もあります。

2.ダンゴムシがいる場所と食べ物(餌)

ダンゴムシが好む場所は?

ダンゴムシは湿気を好むので、暗くジメジメした場所にいます。落ち葉の下や石の裏、植木鉢の下など、ほかの生き物がなかなか住めないような狭い場所でも良く見かけます。

コンクリートまで食べるって本当?

ダンゴムシは雑食です。落ち葉や草の根のほか、昆虫の死骸、段ボールや新聞紙などの紙、はてはカルシウム摂取のためコンクリートまで食べてしまうほど、いろいろなものを食べて暮らしています。そのため、極端な話、常に湿った環境であれば、小さな体を活かしてどこでも住むことができます。

3.ダンゴムシの一生

ダンゴムシの寿命と活動サイクル

ダンゴムシの寿命は2~4年ほど。思ったより長生きですね!

寒い季節は、石の裏や倒れた木や落ち葉の下でなどでじっとして冬眠しているダンゴムシですが、暖かくなると、餌を食べて動きまわるようになります。そして、春〜秋にかけて繁殖シーズンを迎えます。

卵はママの体内で孵化!

ダンゴムシの繁殖方法は、ほかの昆虫と比べて個性的です。交尾を済ませたメスは、卵を産み落とさず、自分のおなかの中にある保育嚢(ほいくのう)という器官に入れておなかの中で卵を育てます。やがて卵から赤ちゃんが生まれ、ある程度成長すると保育嚢を突き破っておなかから出てきます。そうです。ダンゴムシは卵ではなく子どもを産む生き物なんです!

一度に生まれる子供の数は100匹前後。生まれたばかりの赤ちゃんダンゴムシの形は大人とほぼ同じですが、体の色は透き通るような白い色で大きさも2ミリ程度。ここから脱皮を繰り返して少しずつ大きくなっていきます。

脱皮は半分ずつ

ダンゴムシは脱皮の方法も少し変わっています。いっぺんに古い殻を脱ぎ捨てるのではなく、上半身と下半身の脱皮を2回に分けて行います。先に下半身の殻を脱ぎ捨て、数日後に上半身の殻を脱ぎます。こうすることでエネルギーの消耗や、体から失われる栄養の量を最小限に抑えているのだとか。そのため脱皮後は殻を食べてしまうことがほとんどです。

上半身と下半身の色が違うダンゴムシをたまに見ることがありますが、これは1回目と2回目の脱皮の間の時期で、上半身だけ古い殻を被ったままなので色が違って見えるのです。

もし見つけたら、無理に触らずそっとしておいてあげましょう。

約1年で成虫(成体)に

ダンゴムシの幼虫は、脱皮を7回ぐらい繰り返し、約1年かけて成虫(成体)になります。ですが、生まれて数ヶ月のダンゴムシがすぐに赤ちゃんを産むようなケースもあり、ずいぶんと個体差があるようです。

4.ダンゴムシの採集方法は?

ダンゴムシの採集におすすめの道具

ダンゴムシは石や落ち葉の下などに潜んでいます。ダンゴムシ採集の時はこのような場所を中心にさがすことになるので小さなスコップがあると心強いでしょう。乾燥している日や肌寒い日は、ダンゴムシが地面の1㎝ほど下にもぐっていることもあるので、スコップで優しく地表の土をどかしてあげるとダンゴムシを見つけられることがあります。

また、ダンゴムシは乾燥に弱い生物なので、風通しの良い虫かごの中に長時間入れたままにすると弱ってしまうこともあります。

採集したダンゴムシを家に持って帰る時は、小さな密閉容器の端に空気穴をあけたものを用意して、ダンゴムシを捕まえた場所で採取した少量の土や落ち葉と一緒に容器に入れて持って帰ると、湿度が保たれ、ダンゴムシがあまり弱らないのでオススメです。

ダンゴムシは日没後の方が採集しやすいけど要注意

ダンゴムシは明るい所が苦手なので、日中は暗い場所に潜んでいますが、夜になると活発に動き回ります。花壇のまわりや道路の溝などのジメジメしたポイントを夜に探すと沢山見つけられることがあります。

ただ、見つけたダンゴムシをむやみに触るのはNG!何でも食べる雑食性のダンゴムシは、犬や猫のオシッコやウンチにも群がっていることがあるのです。手で触る前に周りをしっかり確認して、汚いものが近くにないかを確認してから捕まえるようにしましょう!

5.ダンゴムシの飼い方はとても簡単!

飼育に必要なものは?

ダンゴムシの飼育はとても簡単です。100円ショップで売っているような昆虫ケースに、腐葉土を3センチほど敷いて、餌となる枯葉、隠れ家となる朽木や木の皮、保湿のための水ゴケを入れれば完成です。

飼育のポイント

<腐葉土は昆虫用のものを>

ガーデニング用の腐葉土は農薬が入っている場合があるので、なるべくクワガタやカブトムシ用の腐葉土を使いましょう。目が粗いものほどオススメです。

<金魚の餌が栄養補給に>

餌となる枯葉は基本的にはなんでも大丈夫ですが、街路樹などに使われているクスノキをはじめ、殺虫成分をもっている植物もたまにあるので注意が必要です。不安な人は、ペットショップの昆虫コーナーで落ち葉を購入するか、落ち葉の代わりに野菜くずを入れましょう。そのほか、タンパク質やカルシウム摂取のため、金魚の餌を少しだけ入れてあげて下さい。

<霧吹きでマメに保湿>

ダンゴムシは乾燥を嫌うので、定期的に霧吹きで水をかけてあげましょう。

ダンゴムシを飼う上での注意点として、ダニやカビの発生があげられます。ダニは飼育セットを作る前に腐葉土を一度乾燥させたり、ビニール袋に入れて冷凍してから使うことで予防することができます。また、カビに関しては、入れた野菜くずや金魚の餌をこまめに交換したり、ペットボトルの蓋などで餌皿を作って、そこに餌を入れて直接地面に餌が触れないようにすることで発生を予防します。

<ダンゴムシに水を直接かけるのはNG>

水をかける際に、水滴が多少ダンゴムシにあたる程度なら問題ありませんが、大量の水が直接ダンゴムシにかかるとダンゴムシがおぼれてしまうことがあります。地面や落ち葉をねらうように行うのがベストです。

<土の深さの目安>

そこまで深く入れる必要はなく、3~5cm程度あれば大丈夫です。これより多く入れても問題ありませんが、飼育セット自体が重くなり管理が大変になります。

<飼育ケースには空気穴を開けておく>

昆虫ケースよりも密閉度の高い空き瓶やプラスチックの小物入れ、密閉容器などを飼育ケースとして利用することも可能です。これらの容器は密閉度が高い分、ケース内の湿度が保たれるというメリットがありますが、通気性が悪く不衛生になったり、土の中の微生物が出した炭酸ガスがケース内に充満して呼吸の妨げになったりするといったデメリットも。これらの容器を使用する時は、必ず空気穴をあけておきましょう。

6.実録「ダンゴムシ迷路」をやってみた!

ダンゴムシ迷路って?

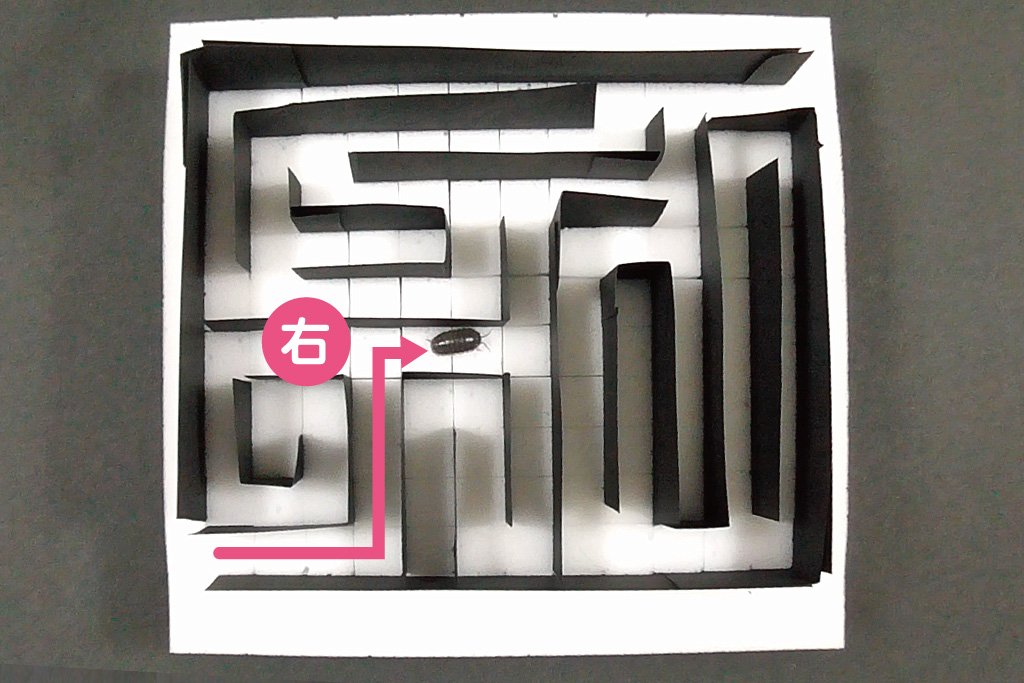

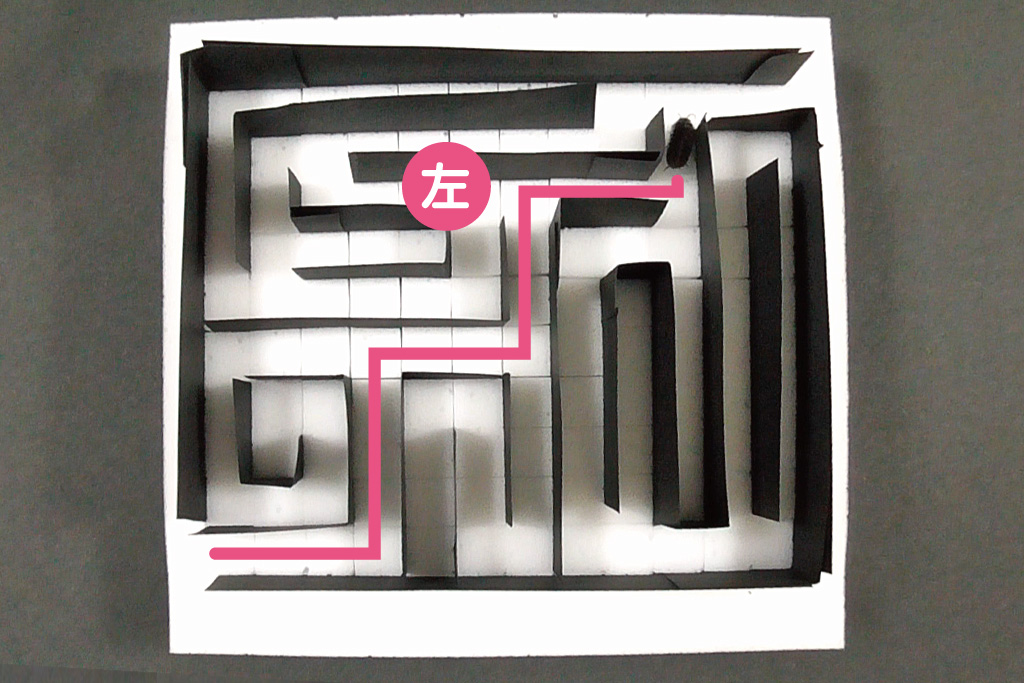

ダンゴムシには、交替性転向反応という習性があります。これは「右に曲がった後、次の曲がり角では左に。逆に左に曲がった後、次の曲がり角では右に曲がる」というように、方向を左右交互に変えながらジグザグに進む習性のことです。ダンゴムシのほかにはアリやハサミムシ、ゴキブリの仲間で見ることができる習性です。この習性のおかげで、ダンゴムシは敵から狙われて逃げる時など、間違ってUターンしてしまうことなくより遠くに逃げることができるのです。

本当に左右交互に進むのか?実際に、迷路を作って検証してみましょう!交替性転向反応を調べる自由研究としても、ダンゴムシ迷路はオススメですよ。

ダンゴムシ迷路、どうなった?!

スポンジと厚紙を使って、簡単な迷路を作ってみました。スタートから、左右交互に曲がるとゴールできるようにしてあります。ダンゴムシをおいて、さあスタート!

まずは左に曲がって、次の左右の分かれ道は…

見事右に方向転換!そして次の分かれ道では…

迷わず左に直行!次の分かれ道でも…

すんなり右に進んだ!そして次の分岐点で…

すんなり左を選ぶ!!そして最後は…

右に曲がって余裕のクリア!

ダンゴムシは、どの分かれ道でも迷いなく左右交互に進み、交替性転向反応をしっかり観察することができました!やってみると楽しいので、ぜひお家で工作がてら、試してみてくださいね。

昆虫好きにおすすめの記事

●堀川ランプさんのカブトムシ・クワガタ記事

» カブトムシ・クワガタ採集ガイド

» カブトムシ幼虫の育て方ガイド

» クワガタ幼虫の育て方レポート

» 冬のクワガタ幼虫採集

●堀川ランプさんの昆虫採集・観察の記事

» 近場で昆虫観察!虫の探し方

» 秋の昆虫採集!スズムシ&コオロギ

» 冬の昆虫観察!テントウムシなど

» カマキリの卵と孵化に感動

» スーパー昆虫!オケラ

» ダンゴムシ徹底解説

» セミの羽化を観察

» ミノムシの驚きの生態

●昆虫好きにおすすめのスポット記事

北海道・東北 / 関東 / 東海 / 関西 / 九州

» カブトムシ・クワガタがおすすめの昆虫館・体験施設

<虫が苦手…というママパパにはこちら!>

『るるぶKids こわくない!カブトムシ・クワガタの採集と飼育』

『るるぶKids こわくない!カブトムシ・クワガタの採集と飼育』

子どもが昆虫採集や飼育をしたがっても、親である自分は虫がこわくて触れない…。そんなママパパたちのリアルな虫問題を解決する1冊!「親パート」「子どもパート」に分かれた前代未聞の二部構成+「3大特別付録 自由研究セット」つきで、親子の楽しい採集・飼育体験を徹底サポートします!

| 書名 | 『るるぶKids こわくない!カブトムシ・クワガタの採集と飼育』 |

|---|---|

| 定価 | 1650円(10%税込) |

| 判型 | AB判、本誌96ページ(ソフトカバー)、別冊付録32ページ(いずれもオールカラー) |

| 発売日 | 2023年6月23日(金) |

| 発行 | JTBパブリッシング |